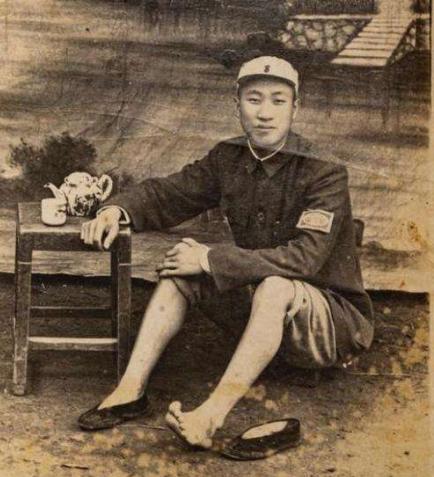

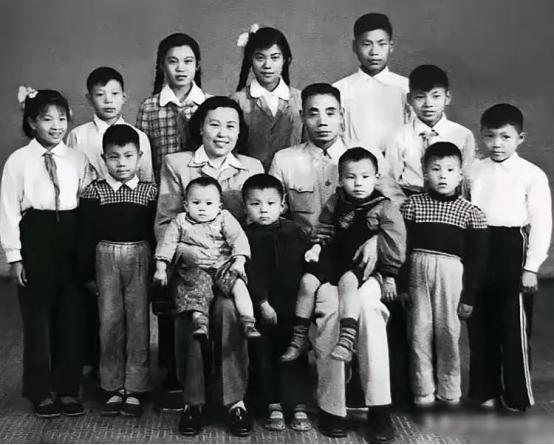

1998年,72岁的抗战老兵马丹林躺在病床上,浑身插满了管子,而他的儿子马未都,身价达到100亿,看了父亲一眼后,直接对医生说:“拔掉管子,不给他治了!” 马丹林的名字或许对现代许多人来说并不陌生,他是抗日战争时期的老兵,经历过那段刀枪血雨的岁月,作为一名战士,他的生命中充满了不屈与勇气。那段历史,许多参与其中的人都以鲜血和生命为代价,而马丹林就是这样一位曾经为了祖国的未来,甘愿为民族的独立而献身的英雄。 马丹林出生在一个普通的农村家庭,年轻时的他,眼中充满了对家国的责任感。17岁那年,随着抗日战争的爆发,他没有选择躲避,而是毅然投身到前线。他参加了多个战斗,见证了无数的牺牲,也亲自经历了战场上的生死存亡。 在漫长的岁月里,他的身体承受了来自战场和生活的双重磨砺,他的心中始终没有放弃过对家国的热爱和对家庭的责任。战争结束后,马丹林回到了家乡,继续着普通的农民生活。 而马未都,作为马丹林的儿子,从小便感受到父亲不言而喻的坚韧与勇敢。虽然马丹林并不善言辞,但他却用自己的行动和坚守诠释着什么是责任,什么是爱。 马未都长大后,成为了一位成功的企业家,凭借着自己的才智和不懈的努力,建立了庞大的商业帝国,积累了超过百亿的财富。他在财富和事业上的成就,并未使他忘记父亲,也未使他远离那段艰苦的历史。相反,这些成就反而让他更加敬佩和尊重父亲,那个曾在硝烟中浴血奋战的男人。 1998年,那一年,马丹林已然年迈,虽然依旧精神矍铄,但病痛和衰老的迹象已经越来越明显。那天,72岁的马丹林突然感到剧烈的腹痛,疼痛让他几乎无法忍受,连站立都变得困难。 当时,马丹林选择了拨通儿子的电话,期待着他的帮助。接到电话的马未都没有丝毫犹豫,迅速赶往父亲家中,将他送往了医院。 医院的诊断如同晴天霹雳,医生告诉马未都,父亲的病情已经发展到晚期,无法治愈,已经没有任何办法可以延续他的生命。面对这个消息,马未都瞬间崩溃,整个人跪在了地上,他眼里充满了泪水,恳求医生尽一切办法挽救父亲。医生无奈地摇头,表示这已经是无法逆转的结局。 病床上的马丹林,睁开眼睛,看着那双因痛苦而扭曲的面孔的儿子,心里充满了复杂的情绪。他曾是无数战场上英勇奋战的战士,但如今,他却不得不面对生命的无常与脆弱。 马丹林深知,他的生命已经走到了尽头,痛苦的折磨令他无法再忍受下去。他不希望自己以一种被束缚的姿态结束这一生,作为曾经的抗战老兵,他希望能以一种体面、尊严的方式离开这个世界。 于是,他向儿子提出了请求:“拔掉这些管子,让我走得干净、痛快,不要再让我受这份煎熬。”这句话,让马未都深深震撼。内心充满了不舍与痛苦,但他知道,这不仅仅是父亲的请求,更是父亲的选择,他的尊严和意愿需要得到尊重。 马未都沉默了一会,深深吸了一口气,最终,他向医生表示了决定:“拔掉管子,不再治疗。”医生虽然极力劝阻,但最终还是遵从了他的选择。那一刻,马未都的内心复杂而沉重。他知道这意味着什么,但他也明白,这是他能够给予父亲最后的尊重。 马丹林的生命,终于在没有任何生命维持设备的束缚下静静地终结了。他安详地闭上了眼睛,仿佛回到了曾经的战场,英勇无畏地迎接着自己的命运。马未都紧紧握住父亲的手,泪水无声地滑落,却没有出声哭泣。他只是静静地坐着,心中充满了对父亲深深的敬意和无法言喻的痛苦。 这件事很快在社会上引起了广泛的讨论。有人认为马未都做得不够孝顺,认为作为儿子,应该尽一切努力延续父亲的生命,而不是听从父亲的要求。也有许多人对马未都表示理解和敬佩。 他尊重父亲的意愿,让父亲以自己的方式结束生命,这种选择体现了他对父亲的深厚感情以及对父亲一生的尊重。 在接受采访时,马未都平静地回答道:“我没有后悔过我的决定,因为这是我父亲的最后愿望。我所做的一切,都是为了让他走得体面。”面对采访记者的提问,他的眼中充满了深情和回忆。 谈到父亲,马未都用温暖的语气说道:“他是一位伟大的老兵,他的一生充满了勇敢与牺牲,他对家庭的深厚情感一直影响着我。” 在马丹林的葬礼上,马未都低声说道:“父亲,您一生那么坚强,即便是最后离开时,也保持了自己的尊严。我会永远记得您,您的精神将继续在我心中。”马未都坚信,父亲的精神会伴随着自己一生,而他也将继续传承父亲的价值观和生活态度。 此后,马未都依旧忙碌于自己的事业,但每当工作之余,他会去父亲的故居,坐在父亲曾经坐过的椅子上,默默回忆和缅怀。他的心中,永远铭刻着那个在战场上英勇奋战的父亲,也深知自己肩负的责任与使命。 马丹林的离世,让马未都更加珍惜生命中的每一分每一秒,也更加理解和感恩父亲一生的辛勤与奉献。马未都在悼念父亲的同时,坚定了一个信念:尊重父亲的选择和愿望,是他能够给予父亲最深的敬意。