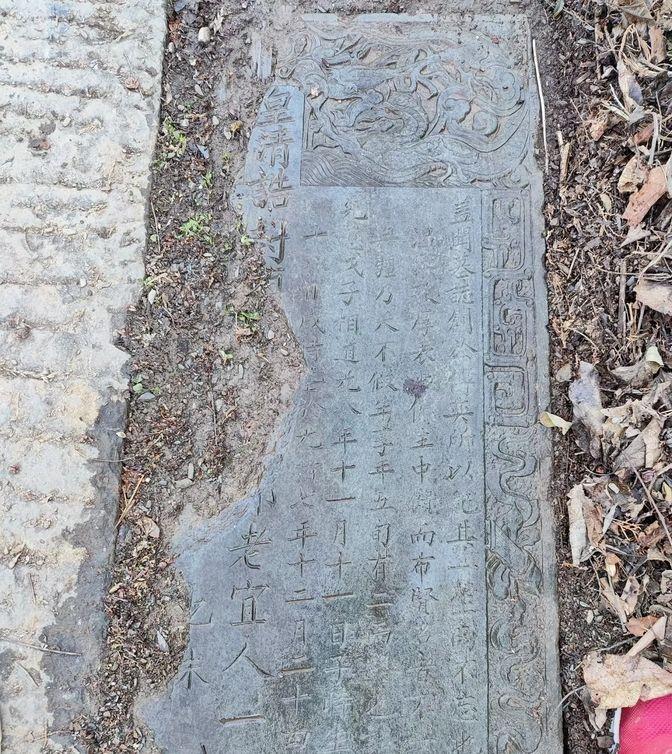

2018年,甘肃的一位大爷在翻修祖屋时,居然挖出了一箱银元宝。经过鉴定后,专家建议将这些古董货币上交国家。但大爷坚决不同意,他表示:“绝不上交给国家,这是我挖到的!给我2亿,我才考虑上交,否则你们别烦我。” 甘肃省,位于中国西北的黄土高原,历史悠久且文化底蕴深厚。这里有着众多的古老村庄与家族,它们承载着几百年甚至上千年的历史。 老李是其中一个普普通通的农民,他出生在甘肃一个偏远的小村落,世代务农,生活平凡而宁静。与许多同龄人不同的是,老李对于家族的传承有着非凡的情感。他从小便在家族的老宅中长大,这座房子里藏着他父母、祖父母乃至曾祖父母的足迹,也承载了整个家族的记忆。 老李年过六十,早已退休,但他始终未曾离开过家乡。祖屋已经老化,房屋的砖瓦斑驳,木梁腐朽。2018年,老李决定动手翻修这座祖宅,让它焕发新生,重新承载起家族的历史与记忆。为了完成这个任务,老李雇佣了一支施工队,开始了为期几个月的修缮工程。 翻修的工作虽然艰苦,但却充满着意义。每一块砖瓦都让他回忆起自己小时候在这里的点点滴滴。对老李来说,祖宅不仅仅是一个栖息的地方,它更像是家族的根,象征着深厚的家族文化与传统。而正是在这片土地上,发生了一件改变他一生的奇遇。 2018年夏季的某个清晨,施工队在主卧室的地板下开挖时,突然发现了一个看起来破旧不堪的木盒。木盒掩藏在厚重的灰尘下,经过多年的沉寂,显得有些残旧。 施工队员原本打算继续挖掘,却被木盒的发现所吸引。老李听到动静后,迅速跑到现场。目睹这一幕,他既兴奋又惊讶,因为他从未听闻过家中曾藏有任何宝贵物品。 老李小心翼翼地打开木盒,眼前的一幕令他愣住了。盒内密密麻麻地摆放着五十个银质元宝,随着阳光的照射,这些银元宝反射出一丝丝耀眼的光泽。这些银元宝无论是工艺、刻印,还是表面上的历史痕迹,都显示出其极高的价值。 这一发现不仅在村里引起了极大的轰动,迅速成为了全村议论的焦点。许多村民前来围观,老李也不得不展示了一枚元宝,以满足大家的好奇心。 随着村里的流言四起,消息最终传到了当地文物局的耳中。文物局的专家们很快赶到现场,经过初步鉴定后,专家们一致认为这批银元宝是清朝末期的货币,具有不可估量的历史价值。 文物局的工作人员提出建议,要求老李将这批银元宝上交给国家。作为回报,文物局提出了交换条件——将提供三套房子作为补偿。听到这个条件,老李似乎并不动心。他默默地思考着,这批银元宝是他在自家土地上亲手挖掘出来的,按理说应该属于他个人的财产。 在多次与文物局的交流后,老李坚定地表达了自己的立场。他并不打算将这些宝贵的银元宝交给国家,除非国家能够给出足够的补偿。他的要求是,给他2亿人民币,否则他绝不打算放手。 老李认为,作为一位拥有深厚家族文化背景的普通农民,他理应有权决定如何处理这批发现。他并不贪心,也不愿意将历史财富据为己有,但他认为,如果这批银元宝能够带来社会的利益,尤其是能够用于家乡的教育事业,那才是对这批文化遗产最好的尊重和利用。 老李的坚持令文物局陷入了两难局面。国家法律明确规定,发现的文物应当上交,但老李的立场也有其合理性,他认为这些物品属于个人财富,而非国家财产。 文物局最终决定采取更温和的方式,建议通过村委会进行调解。在长达几个月的谈判中,村委会工作人员也深刻意识到,这件事情不仅仅关乎银元宝本身,更涉及到文化遗产的保护、地方文化的尊重以及民众对国家政策的认同。 经过多方努力,双方最终达成了妥协。老李同意将其中的10锭银元宝上交国家,以此表明自己对国家法律的尊重,并表态希望通过这种方式为国家贡献一份力量。而剩余的40锭银元宝,老李则决定保留,并计划将其拍卖,将所得收入捐赠给家乡的教育事业。 拍卖会如期举行,老李的决定果然得到了社会的广泛关注。这批银元宝的拍卖价格远超预期,最终以超过2亿元人民币的高价成交。 老李并没有将这笔巨额资金投入个人账户,而是毫不犹豫地将所有所得捐赠给了村里的学校,用于改善教育设施、购买教学设备,并设立奖学金,帮助贫困家庭的孩子完成学业。 老李的这一举动,在村里乃至整个地区引起了强烈的反响。人们纷纷赞扬他的无私精神和社会责任感,认为他不仅为家乡的孩子们创造了更多的机会,也为整个社会树立了榜样。 这一事件也引发了社会对文物保护与个人权益平衡的讨论。有识之士提出,文物保护不仅要有法律约束,更应在政策执行时充分考虑到民众的情感和权益。 老李的晚年依旧过得平静,他并未因一时的财富而改变自己的生活态度。他继续在自己的家乡过着朴素的日子,时常会走进村里的学校,看看孩子们在新设施下成长和学习。他的故事也成为了家乡流传的一段佳话,成为了人们心中那个坚守家庭与家国情怀的象征。