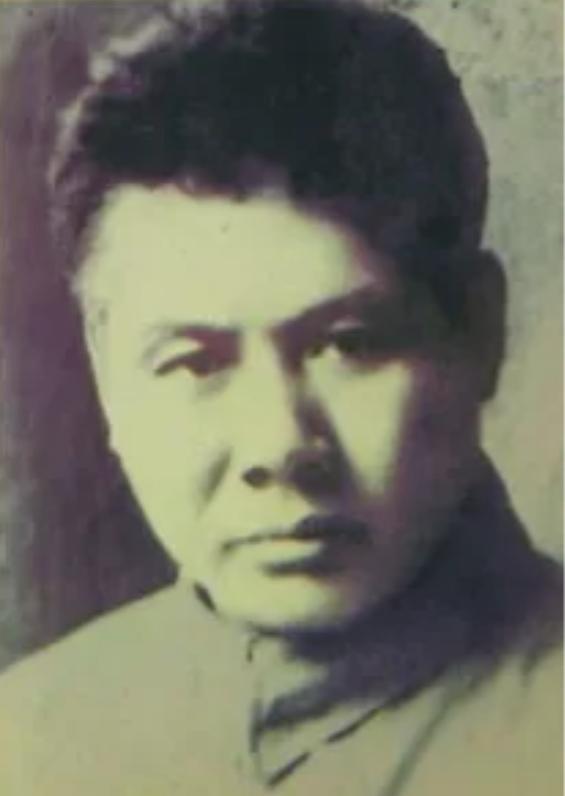

1934年,一名国民党少将冒着生命危险挽救了近9万红军将士性命。1951年这位少将被判死刑,毛主席得知消息后紧急下令,务必全力化解危机,绝不可委屈忠义之人。 1934年是中国历史上一段风云激荡的时期,国家分裂、内外交困,革命和反革命势力在此时展开了旷日持久的较量。在这个充满血与火的年代,中华大地上既有义无反顾参加革命事业的人,也有坚持旧体制、试图维系现状的人。 而在这辽阔的乱世中,却少有人能够站在人性和正义的高度,为改变历史的残酷走向而甘冒生命巨险。在众多历史人物中,莫雄——一位国民党少将,却选择了与自己所属阵营背道而驰的一条隐秘道路,用自己的智慧、良知与勇气,成为在命运洪流中闪耀的一颗星。 莫雄出身广东,性格刚烈、胆识过人,自青少年起便展露出强烈的家国情怀。在黄埔军校毕业后,他作为一名青年军官逐渐崭露头角,倍受国民党高层的重视。与许多国民党将领不同,莫雄从小对民间疾苦感同身受,始终念念不忘普通百姓的安危。 特殊的成长背景让他对国民党高层内部腐败、偏离初衷的政治倾向逐渐失望。尤其在内战逐渐升级为全体国民不断受害的大背景下,他开始对国共争斗的意义陷入深深的思考。 在那个局势复杂、暗潮汹涌的年代,莫雄尽管身为国民党军将,却始终坚守一颗矛盾而悲悯的心。他深知,内战带来的不是胜利,而是无边无际的灾难。 他或许无法改变战争的走向,却以人类共同的善念为出发点,在国共斗争的夹缝中做出了一次令后人瞩目的抉择,影响了红军长征以及中华民族未来的命运。 1934年冬季,国民党内部一场绝密的军事部署正在紧锣密鼓地筹备。这便是震惊历史的“铁桶计划”。这一计划的设想,是利用国军当时的兵力优势以及红军的战略弱点,对中央苏区实施全面包围,层层设防,以“铁桶”为喻,试图切断红军所有的生存和逃亡路线,从而将其彻底消灭。 按照国民党中央的设想,在这场围剿行动中,中央红军将毫无胜算,无数红军战士和革命领导人将陷入绝境。 这份计划经层层密封,只有少数几位国民党高官得以知晓。莫雄作为江西地区的国民党部队负责人之一,有机会接触到这一惊人的绝密内容。当他翻阅那份军机文件时,里面的严密布防和杀伐决然的措辞让他不寒而栗。 从地图上可以清晰看到,多达几十万国民党军队的力量将构建一个前所未有的围剿圈,这意味着数万中央红军将面临一场灭顶之灾。而在他脑海中浮现出的,不仅是作战的兵棋推演,更是一个个鲜活生命即将倒下的景象——这是人民军队,这也是普通士兵,更是无数中国百姓的希望。 面对这样的情景,莫雄的内心陷入了极度的挣扎。他很清楚,如果按照既定部署实施“铁桶计划”,红军几乎毫无逃脱的可能。而这一切不仅将导致无数红军战士丧命,更会让中国革命的希望就此终结。 尽管他是国民党的一员,但在他的价值观里,战争的最高目标应该是为了国家的未来,而不是为了党派的私利。不愿眼睁睁看着历史的一页化为血色,莫雄决定冒着生命危险,秘密将“铁桶计划”的情报传递给红军。 这不是一次简单的选择。莫雄深知,如果被国民党中央发现,他将面临的是死无葬身之地的下场。但在冥思苦想后,他让自己的信念战胜了恐惧。 他选择了通过一位信任已久的旧友,以极为隐秘的方式将“铁桶计划”的核心部署递交出去。这封情报经历了千山万水,穿越了一个个战乱频发的村落与城镇,最终被送至中央红军的领导人手中。 凭借莫雄提供的关键情报,红军及时识破了国民党部队的包围意图,并迅速调整了战略部署。正是这份情报,帮助当时正在进行第五次反围剿的红军得以及时转移,最终拉开了震古烁今的二万五千里长征的序幕。 那一场足以改写历史命运的大围剿,以红军成功突围而告终,而这一切的背后,莫雄本人的义举则成为幕后英雄。 在随后长达一年多的时间里,莫雄以更加隐秘的方式帮助红军。他以自己的资源和关系,不断为革命势力提供粮草、武器等支持,同时也在情报领域继续担当重要角色。然而因为他的身份及国共双方的对立,无人知晓他的名字,没有人能够向他致以公开的谢意。 新中国成立之后,莫雄的身份没有得到太多的关注。他隐姓埋名,默默生活,早年的举动更没有向社会公之于众。然而历史总会有意外转折。 1951年,莫雄因为国民党旧部的身份被认为是反革命分子,身陷囹圄,最终被判处死刑。尽管他的贡献未曾被公开承认,但一份报告却意外让毛泽东注意到了莫雄的名字。毛主席回忆起莫雄在长征初期拯救红军的重要义举,当即指示:“一定要排除万难救下他,不能委屈他。” 在毛主席的干预下,莫雄被重新审查,终于得到了历史的公正评价。他不仅免于刑罚,还成为中国革命的一段佳话。他的事迹,这位隐秘战线上的英雄,经过几十年的沉淀,才被更多人所知晓。或许他自己也未曾料到,那个当年夜深人静时的抉择,会成为历史洪流中的关键转折点。