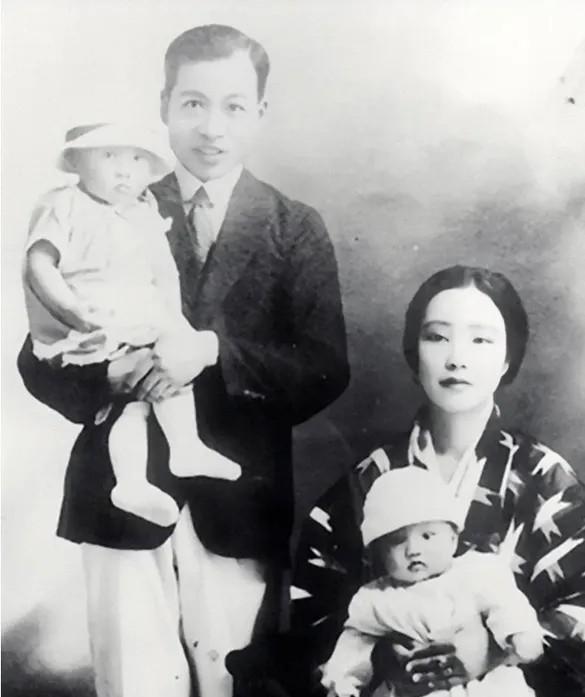

1979年,世界级数学家苏步青,对妻子苏米子说:“43年了,你回去吧!”妻子很是疑惑,不解地问:“回哪去?”苏步青却回答道:“回你家啊!” 没想到,苏米子听了苏步青的话,竟鼻子一酸,大哭起来。 在中国现代数学史上,有一位备受敬仰的人物,他以对数学的卓越贡献和对教育事业的执着精神,在历史长河中熠熠生辉,他就是中国近代数学奠基人之一、国际知名微分几何学家苏步青。 1902年,苏步青出生于浙江平阳县的一个普通家庭。自幼,他就对文学和诗词展现了浓厚兴趣,但命运在他求学过程中发生了重要转折。中学时期,他的一位数学老师杨霁朝向学生们传达了一个理念:国家的振兴离不开科学,而数学正是科学发展的基石。这句话深深震撼了少年苏步青,使他毅然放弃了原本倾向于文学的志向,投身于数学世界。 1919年,年仅17岁的苏步青踏上了东渡日本的求学之路。在东北帝国大学数学系,他展现出了卓越的数学才华。通过刻苦钻研,他在一般曲面的研究中取得了开创性成果,发现了著名的四次代数锥面,这一成果被数学界称为“苏锥面”。这一发现使他在日本数学界崭露头角,并为其博士论文的成功答辩奠定了基础。1931年,他成为第二位在日本获得帝国大学理学博士学位的中国人。 然而,在众多优渥的邀请面前,他选择了回国。他心中始终铭记着学成归国、科学救国的信念,毅然回到祖国,将自己的学术成果用于振兴中国的数学事业。 回国后,苏步青先后在浙江大学和复旦大学任教。在学术领域,他不仅延续了自己对微分几何的研究,还进一步扩展了研究领域。他将研究重点从仿射微分几何转向射影微分几何,并创造性地建立了一种全新的几何构造性方法。他还完成了N维空间曲线的几何学构造理论,为中国现代数学的研究注入了新的活力。 从20世纪30年代到40年代,他与学生们克服了抗战时期的艰难条件,在国际学术期刊上发表了超过100篇论文。这一时期,他和陈建功等人共同拉开了中国现代数学研究的序幕,被誉为“东方第一几何学家”。 苏步青对中国数学界的贡献不仅体现在个人学术成就上。他参与发起了中国数学会,为全国数学家搭建了交流的平台。他的努力不仅让中国数学研究走向了国际,也促成了中国微分几何学派的形成,这是国际上公认的中国数学研究的重要标志。 在苏步青看来,科学研究的价值不仅仅在于个人的学术成果,更重要的是能培养更多的优秀人才。他曾提出,“个人成名成家是次要的,重要的是使国家的科研教育事业不断发扬光大。” 这种教育理念贯穿了他的整个职业生涯。在复旦大学任教期间,他不仅亲自授课,还创办了讨论班,为学生和青年教师提供严格训练。他形象地将自己的培养方式称为“鸡孵鸭”,希望学生能够超越老师,探索新的领域。在他的指导下,熊全治、张素诚、谷超豪、胡和生等一批优秀学生在不同的数学领域崭露头角,成为中国数学界的中坚力量。 1978年,他主持的“船体数学放样”等项目获得了全国科学大会奖,这一成就为我国计算机辅助几何设计的技术发展提供了坚实基础。在此期间,他不仅致力于理论研究,还积极推动数学在工业和工程中的实际应用。 1979年的一天,世界级数学家苏步青对妻子苏米子说了一番令她震惊的话。"米子,都43年了,你也该回家看看了。"苏米子一时没反应过来,疑惑地问道:"回哪儿的家?"苏步青温柔而坚定地说:"回日本,你的家乡啊。" 苏米子一向坚强隐忍,可听到丈夫这番话,她再也绷不住了,眼泪夺眶而出。43年来,她把自己当成了中国媳妇,把丈夫的家当成了自己的家。为了这个家,她付出了多少心血和汗水啊。 苏米子在日本出生长大,本该在那里平静安逸地度过一生。可她偏偏爱上了一个中国留学生苏步青。1928年,他们在异国他乡喜结连理。婚后,苏步青向妻子坦言,他立志要回中国贡献自己的智慧和力量。 苏米子二话没说,就决定跟随丈夫回到中国。在那个物资匮乏的年代,一大家子挤在几平米的小屋里,苏米子从没抱怨过什么。她勤俭持家,把日常起居打理得井井有条。为了省钱,舍不得给自己添一件新衣裳。 就这样,苏米子和丈夫相依为命,在动荡不安的环境中艰难度日。原本热爱古筝书法的她,早已无暇顾及儿时的爱好。她全身心地支持丈夫的事业,尽自己所能为他分忧解难。 随着时光荏苒,苏米子的青春也在操持家务育儿教子中悄然流逝。她毫无怨言,把丈夫和孩子照顾得无微不至。苏步青常常埋头于繁重的科研工作中,全家的生计都压在苏米子一个人肩上。 直到晚年,苏步青才恍然意识到,自己似乎亏欠了妻子太多。她放弃了回日本与亲人团聚的机会,把自己的一生都献给了这个在异国他乡建立的小家。如今她年事已高,身体大不如前,丈夫心疼不已。 于是在1979年的这一天,苏步青主动提出要陪妻子回日本老家看看。苏米子万万没想到,相濡以沫几十年的丈夫,会说出这番话。她控制不住内心的激动,泪如泉涌。这一泪,是苦尽甘来后的欣慰,是对丈夫深深谅解的感激。