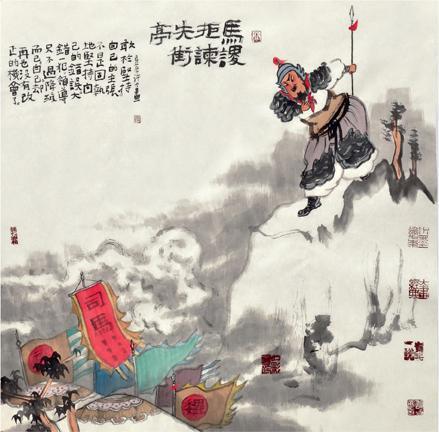

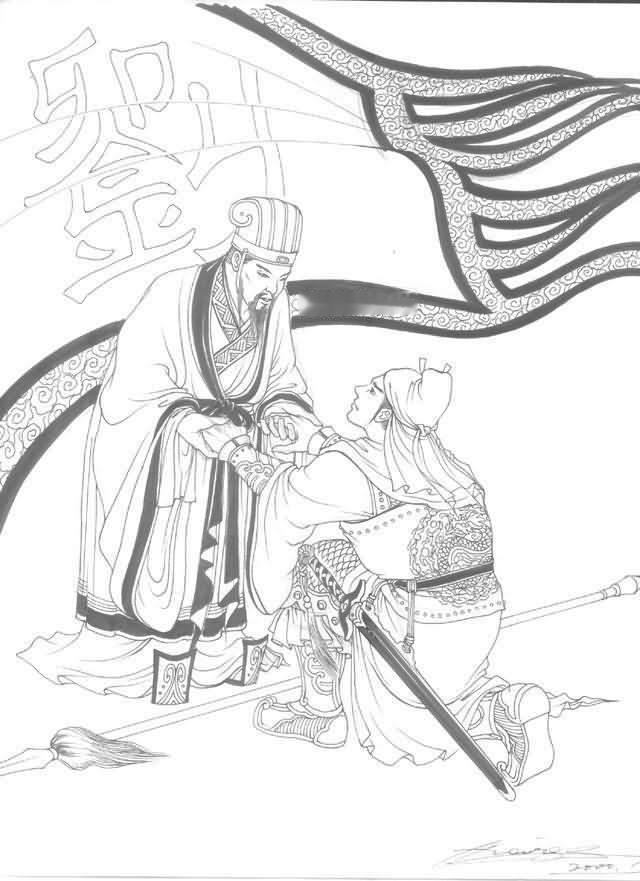

读《三国》,聊历史(71)斩马谡,收姜维 刘备白帝城托孤,诸葛亮扛下了所有,这位有名的贤相终于有了前所未有的权力,面对内忧外患,诸葛亮并未慌乱,他对内安抚人心,提拔人才,并亲自领兵出征,迅速平定了孟获等人在南方的叛乱。对外和孙吴再次联手结盟,种种举措的目的只有一个,那就是休养生息,快速恢复经济,提升战力,为将来的北伐中原做准备。 孙权对于蜀汉递来的橄榄枝自然是欢迎的,虽然这几年脚踩两条船的事没少干,但孙权内心还是倾向于孙刘联合,他也早受够了曹丕的颐指气使和武力骚扰,于是顺坡下驴,两家重订盟约,然后腾出手来继续去清缴内部的山越余孽。 孙刘都忙着内部修整,相比那两家,曹魏阵营的麻烦事更多,曹丕这个新皇帝做的一点都不舒心, 对孙吴的几次用兵没有占到什么便宜,内部的叛乱又层出不穷,繁重的国事,勾心斗角的政治斗争,让曹丕心力憔悴,终于病倒了。 仅仅做了六年皇帝的曹丕走到了人生尽头,临终前托孤四位大臣,其中一位无论是心机还是谋略都非同一般,他就是司马懿,这位韬光养晦,隐忍多年,甚至比曹操还要精明的高参终于从幕后走到了幕前,随着曹魏政权的更迭,司马懿也迎来了属于他的“春天”。 三国经过短暂的休战期后,战火再次点燃,这次先动手的正是蜀汉顶梁柱,诸葛亮。 蜀国在三国中实力是最弱的,为何诸葛亮还要对外用兵呢?因为只靠防守是守不住的,蜀汉无论是地盘还是人口都弱于孙曹,与其被动等着挨打,不如主动出击,扩大势力范围,在战争中壮大自己。 作为一名有理想有抱负的政治家,诸葛亮不会偏安于西南一隅而自得,北伐中原,恢复汉室,进而实现大一统,这不仅是先主刘备的梦想,也是诸葛亮的毕生追求,因此,在做足了充分的准备后,诸葛亮亲率大军,义无反顾的踏上了北伐的征程。 魏国疆域辽阔,实力雄厚,一口是啃不下来的,诸葛亮有自知之明,他的战略是稳扎稳打,步步为营,小口蚕食对方领地,而首选的目标是位于长安西侧的陇右地区。 诸葛亮制定的战略战术几乎无懈可击,可是百密一疏,在关键的时刻,关键的地点,他用错了一个人,从而导致了第一次北伐无功而返。 起初,蜀军北出祁山,攻打陇右非常顺利,魏国多数郡县守军纷纷投降,只剩少数几个郡还在拼死抵抗,为迅速解决战斗,诸葛亮兵分三路,两路攻打顽抗之敌,另一路前往街亭,负责阻击增援的魏军。 双方此时的战场态势颇有些像解放战争时的辽沈战役,东野大军攻打锦州,而塔山防线负责阻击援军,成败的关键就在于能否守住塔山。蜀军能否顺利取得陇右,关键在于能否守住街亭。 可惜的是,负责守街亭的马谡不是四纵司令员吴克华,而前来增援的魏军大将张郃也不是国军的侯镜如。 马谡为了避免和强大的魏军骑兵对抗,自以为很聪明的把队伍拉到了山上,想着凭借有利地形来个以上攻下,张郃久经沙场,有勇有谋,人家是来增援的,不是来打消耗战的,见此态势,只用了两招,就把马谡搞定了,一是切断山上的水源,二是放火烧山,蜀军没了水源,军心大乱,被迫向下突围,又遭到火攻,仅一天,街亭就失守了。 前方攻坚不克,后方又有敌军增援部队源源不断开进,蜀军的大好形势瞬间被逆转,眼看快煮熟的鸭子又飞了,既无奈又不甘的诸葛亮下达了总撤退的命令。 一将无能,累死三军,当年赵国弃廉颇而启用纸上谈兵的赵括,被白起坑杀四十万赵军,而同样没有实战经验的马谡失守街亭,葬送了蜀军的大好局面,作为主帅的诸葛亮用人不当,难辞其咎。 诸葛亮的第一次北伐中原便以街亭的失利匆匆收场了。 此次战败,诸葛亮以身作则,自己指挥失误,用人不明,主动承担了主要责任,对于部下有功则赏,有过则罚,街亭失利第一责任人马谡自然难逃法网。 不过,此次北伐也并非一无所获,“失之东隅,收之桑榆”,诸葛亮虽然失去了马谡,但在陇右收获了一名降将,他就是姜维,这位凉州才俊,是位不可多得的军政兼通的复合型人才,未来也成为了诸葛亮的接班人。