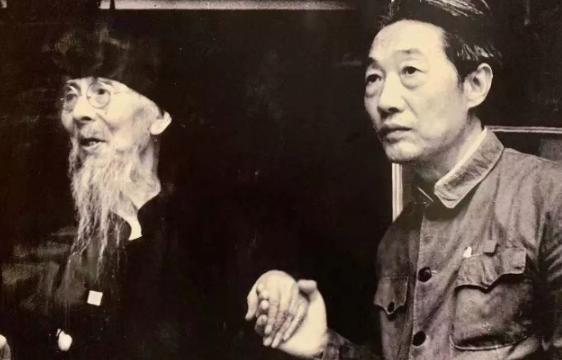

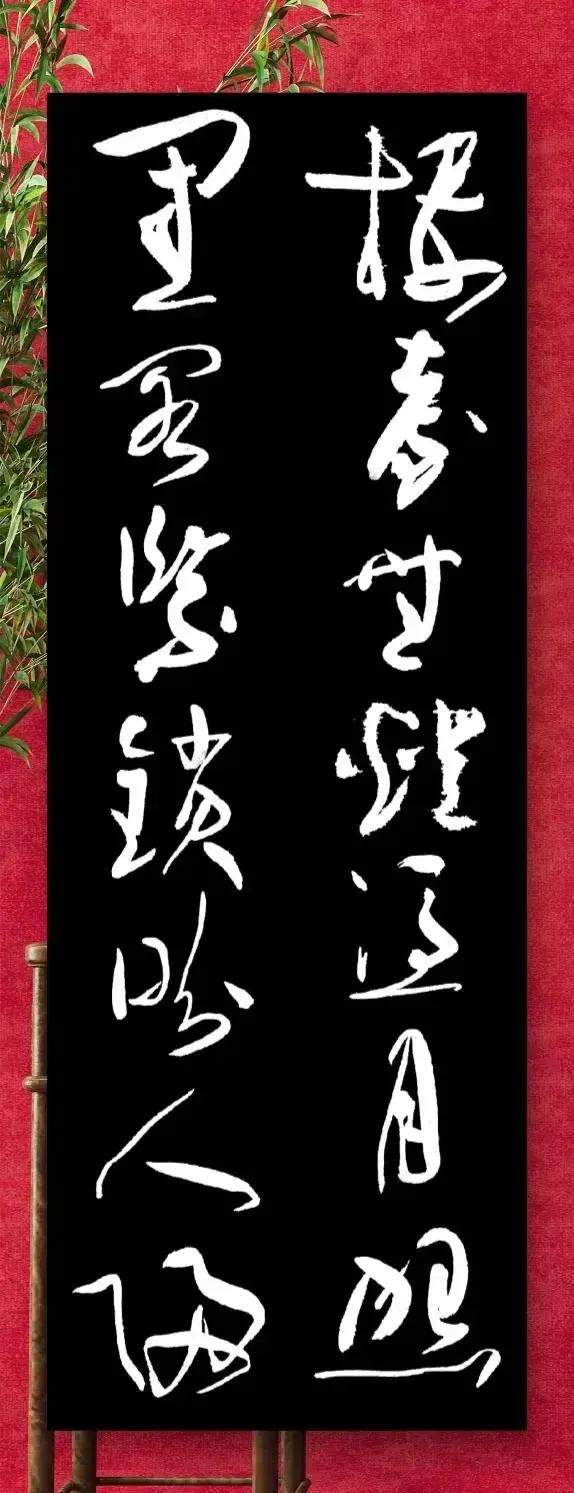

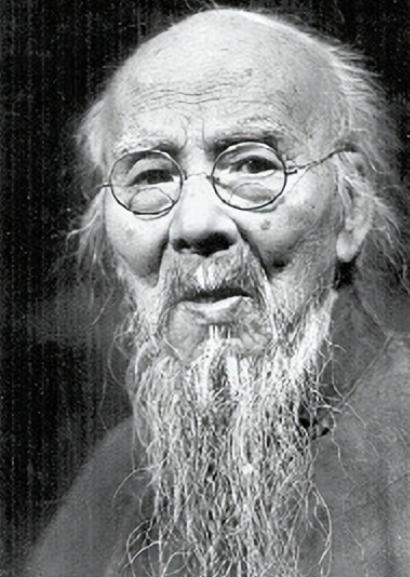

1956年,92岁的齐白石,突然得知好友徐悲鸿已去世3年,立马赶到徐家。一进门,他就要弯腰下跪,徐家人吓得急忙去拉,齐白石推开众人,抖动着花白胡子,大哭道:“生我者父母,知我者徐君也”。 齐白石和徐悲鸿,这两位中国近现代美术史上的巨擘,可谓是天壤之别。齐白石是地地道道的老北京,出身农民,曾做过木匠学徒,靠着自学和刻苦,凭着一双巧手和过人的悟性,成为了民间艺术大师。徐悲鸿则是名门之后,自幼学画,后又远渡重洋,游学欧洲,学习西画,是中国美术的革新先锋。 两人相差了31岁,本该是泾渭分明的两代人。但艺术的魅力超越了年龄的界限,让他们在人生的后半段结下了不解之缘。1920年代末,徐悲鸿初到北平,就慕名拜访齐白石。老人家看到年轻人的画作,赞叹不已,盛赞徐悲鸿将来必成大器。 而徐悲鸿见到齐白石的画,也如获至宝。他觉得老人家的画法虽然不符合传统的程式,但气韵生动,灵气十足,是真正的艺术。他们虽然年纪相差悬殊,但在艺术上却有惺惺相惜之感。 齐白石擅长花鸟虫鱼,善于捕捉生活的情趣。徐悲鸿则主张写实,讲究光影和解剖。两人的艺术理念看似南辕北辙,但殊途同归。他们都反对因循守旧,提倡革故鼎新。都主张艺术要贴近生活,反映时代。在那个战火纷飞的年代,他们都坚守艺术的自由与尊严,用手中的笔墨,书写着时代的悲欢。 随着时间的流逝,齐白石步入了耄耋之年。而徐悲鸿虽然年富力强,却把老人家视为至交挚友。徐悲鸿经常去看望齐白石,嘘寒问暖,关心他的起居饮食。每逢端午佳节,徐悲鸿总会托人给齐白石送去新鲜的粽子和肥美的鲥鱼,还不忘叮嘱烹饪的方法,就像儿子照顾老父亲一样无微不至。 齐白石虽然儿孙满堂,但他却把徐悲鸿视如己出。老人家常常感慨:"生我者父母,知我者徐君也。"徐悲鸿不仅是他的知音,更是他的挚友和依靠。每次徐悲鸿来访,齐白石总是笑逐颜开,絮絮叨叨地说个不停。 即便两人相隔千里,齐白石也牵挂不断。他曾专门创作了一幅《千里驹》,寄给远在桂林的徐悲鸿,以表思念之情。而当徐悲鸿收到老人家的墨宝,也感动不已,回赠了一幅《墨虾图》,以表谢意。 在艺术创作上,徐悲鸿也给了齐白石莫大的支持和鼓励。他不遗余力地推崇齐白石的艺术成就,在各种场合为老人家摇旗呐喊。他帮齐白石编辑出版画册,撰写序言,向世人介绍这位民间艺术大师。 齐白石为了表达对徐悲鸿的敬重和感激,常常为他画像、题诗。他曾经在一幅山水画的题诗中写道:"江南倾胆独徐君",赞叹徐悲鸿在艺坛上的卓越成就和勇气。而徐悲鸿也为齐白石的九十寿辰亲自书写了一副寿联,可见他们之间情谊之深。 解放后,徐悲鸿出任中央美术学院院长,却仍然念念不忘齐白石的处境。他在百忙之中给上级写信,恳请给齐白石增加工资和待遇。他知道老人家年事已高,生活不易,就想方设法为他谋福利。这些事情,齐白石都铭记在心。 1956年的一天,齐白石像往常一样在家中习画。他的儿子齐良迟突然敲门进来,告诉父亲一个噩耗:徐悲鸿先生已经去世三年了。老人家听到这个消息,手中的毛笔一下子掉在地上,眼泪夺眶而出。 齐良迟赶紧扶住父亲,说徐夫人不想让老人家伤心,一直没敢告诉他。齐白石摇摇头,执意要去徐家吊唁,尽最后一点心意。齐良迟不忍心拂了父亲的意,只好叫来三轮车,陪他一起去了。 到了徐家,老人家一看到"徐悲鸿纪念馆"的牌匾,再也控制不住悲痛,泪如雨下。徐夫人和徐悲鸿的儿女们赶紧上前搀扶,齐白石一把推开他们,颤颤巍巍地走到门口,对着徐悲鸿生前的画室,就双膝跪了下去。 徐家人大惊失色,连忙上前去拉。齐白石一边磕头,一边抖动着花白的胡须,声泪俱下地说:"徐君呀,你走得这么急,连句话都不留。多少年的交情,你怎么狠心丢下我老朋友啊!" 在场的人无不动容,纷纷劝慰老人家节哀顺变。齐白石擦干眼泪,说:"生我者父母,知我者徐君也。徐君不在了,我还有什么指望呢?"说完,他又跪下磕了三个响头,这才在儿子的搀扶下起身。 从徐家出来,齐白石一路沉默不语。回到家中,他提笔写下一首挽联:"哭悼徐君天妒英才,痛惜吾友人亡艺绝。"字里行间,尽是对挚友的怀念和惋惜。 第二天,齐白石的家中就挂上了白幡。他虽然没有亲自送徐悲鸿最后一程,但他以自己的方式,表达了内心深深的哀思。他闭门谢客,在家中以画寄情,用笔墨纸砚,追忆着与徐悲鸿相识相知的点点滴滴。