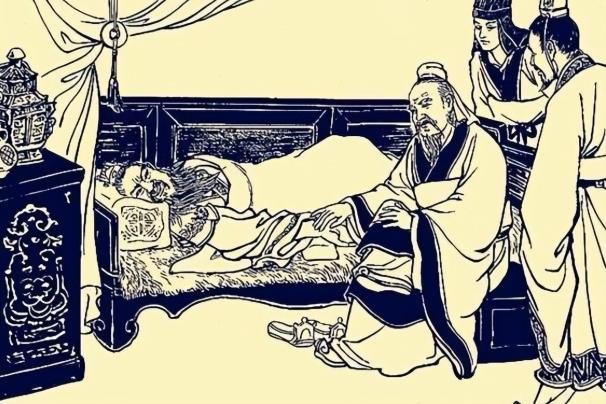

公元208年,曹操刚刚处死“神医”华佗,他的“偏头痛”病便再次复发,南阳太守为了示好曹操,向其推荐南阳名医张仲景,而张仲景获悉邀请他出山为曹操瞧病的事情后,当天夜晚趁着夜深人静时领着徒弟去往少室山隐居! 提起东汉末年,就不得不说曹操这号人物。曹操一生励精图治,雄才大略,却唯独被一个病症困扰了大半辈子,那就是常常犯偏头痛。头疼起来的时候,曹操疼得死去活来,谁也不能奈何他何。 曹操四处求医问药,就盼望哪个神医能治好他这顽疾。他听说有个叫华佗的,医术那是出神入化,就宣华佗进宫给他治病。华佗给曹操把了脉,诊断说他这偏头痛,是脑子里长了个瘤子,压迫到神经才会这么疼。 华佗开出的药方,可把曹操吓了一大跳。他说要给曹操开个颅,把脑瓜子里的瘤子割出来,这样才能根治。这要放在今天,开颅手术很常见,可在当时,这就是匪夷所思的事情。 曹操一听就坐不住了,脑袋都被剖开了,那还得了?谁知道你华佗是不是存了什么坏心思,想要谋害本官?曹操心生疑虑,哪里还敢让华佗动刀子,当即大发雷霆,下令把华佗给杀了。 本该用来治病救人的华佗,就这么冤死在曹操刀下。曹操错杀了华佗,他自己的头疼病却还是没好。曹操悔不当初,但覆水难收,华佗已经回天乏术了。 华佗死后没多久,曹操的老毛病又犯了。头疼欲裂,痛不欲生,谁也拿他没办法。消息传到南阳太守耳朵里,他灵机一动,想要借此机会好好巴结曹操。 南阳太守知道本地有个叫张仲景的大夫,医术那也是没得说的。他心想,要是张仲景能治好曹操的病,那可就立了大功了。于是就派人去请张仲景进府,说要推荐他去给曹操看病。 张仲景一听就皱起了眉头。他心里琢磨,曹操那个心胸,狭隘多疑得很,对华佗那样的神医都能下得了毒手。我虽也算半个医圣,可若是治不好曹操的头疼,搞不好也得掉脑袋。 再者说,自己行医多年,救死扶伤无数,早就看透了官场的那些龌龊。若是进了曹营,保不齐哪天就被别人拉下马,编排陷害。与其如此,还不如远离是非,做个逍遥神医。 张仲景心意已决,当晚就领着几个弟子,连夜收拾细软,悄悄离了南阳。他们一路问道寻访,最后在少室山找到一处清幽所在,搭起茅庐,就此隐居下来。 南阳太守派人几经寻找,才知张仲景躲去了深山老林。他也没了辙,只得硬着头皮去向曹操复命。曹操听说张仲景避而不见,气得七窍生烟,却也无可奈何。 张仲景避开是非宠辱,在少室山悬壶济世,终成一代医圣。反观华佗,虽然医术超群,却没能逃脱政治旋涡,最终客死他乡。世事难料,成也萧何,败也萧何。张仲景和华佗,就是古代名医们截然不同的两种命运写照。 华佗虽然是个神医,却没能逃脱死于非命的悲剧结局。这其中固然有曹操猜忌多疑的因素,但也和当时医生的社会地位有关。在封建社会,医生往往被视为下九流,地位低下。 华佗虽然医术高明,但出身并不显赫。他想要跻身上流社会,就必须攀附权贵。给曹操看病,本是他飞黄腾达的一条捷径。可惜华佗虽然医术精湛,却不懂官场之道,最终落得个不明不白的下场。 反观张仲景,他虽然医术同样出神入化,但深谙世情冷暖。他看透权力游戏的残酷,明白名利场的危险。与其受制于人,不如远走高飞。正是这种敏锐的政治嗅觉,救张仲景免于落入华佗的悲惨境地。 华佗和张仲景的遭遇,背后其实反映了那个动荡时代的特点。汉末三国,是一个群雄逐鹿,枭雄并起的乱世。像曹操这样的军阀,心狠手辣,疑神疑鬼。稍有风吹草动,便要杀一儆百。 在这样的环境下,即便是手握救死扶伤本领的医生,也难以置身事外。他们无可避免地被裹挟进权力的漩涡,成为政治斗争的牺牲品。华佗的悲剧,就是这种时代悲歌的一个缩影。 当然,我们也不能完全否定曹操。作为一方诸侯,他肩负着守土抗敌,统一天下的重任。面对如此胜负压力,他容不得有一丝一毫的闪失。对手下大臣,他宁可错杀一千,也不肯放过一个。这种强硬作风,虽然偶有失误,但却是乱世中平定四方的必要手段。 张仲景和华佗的经历,生动地再现了那个战火纷飞的年代的悲欢离合。他们之间迥异的命运,既有个人抉择的因素,也有时代大背景的烙印。这段历史,给后人留下了许多发人深省的启示。

看不懂?

你一代枭雄,杀一个医生干嘛?留下万世骂名,呵呵

烟雨飘渺

曹操应该得了四级脑胶质瘤,不可逆期了,

看不懂? 回复 02-04 11:27

好色又常年征战,受风寒难免的,