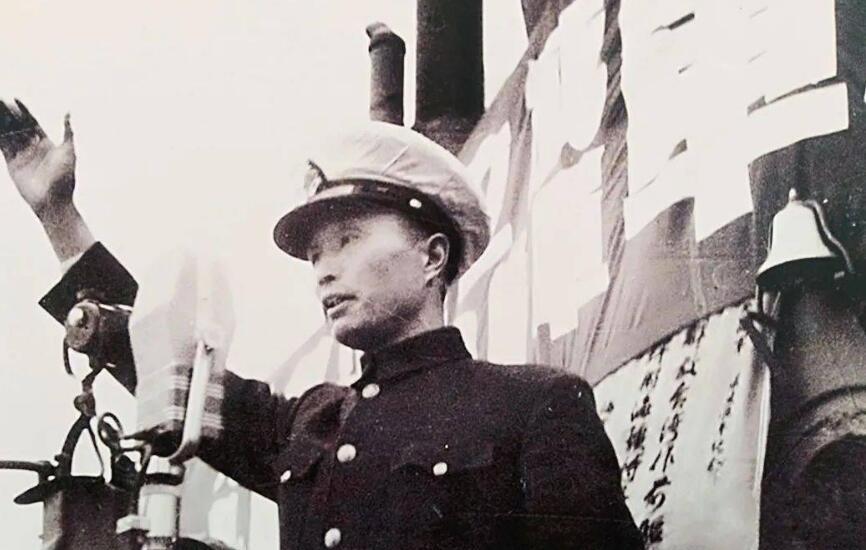

1984年,张爱萍上将回四川家乡视察,当地领导知道后非常重视,为了他的安全,特地调来警车开道,还让大量警察路边站岗,这样一来原本挤满路两边想要看看将军的百姓就什么都看不见了,但是百姓依然不肯离去。 1984年的一天,四川某县城的街道上格外热闹。天还没亮,街道两旁就已经站满了人。老人们穿着整齐的中山装,妇女们带着孩子,年轻人们也都放下了手中的活计。大家都在等待一个特殊的人物——阔别家乡58年的张爱萍将军要回来了。 张爱萍同志的一生,深刻体现了中国革命青年从硝烟弥漫的战场,到文化教育阵地,再到坚定的政治指引者的成长过程。1910年1月9日,他出生在四川省达县罗江口镇张家沟一个普通农民家庭。这个看似平凡的出生地,成了他人生传奇的起点。 早在1925年春,年仅十五岁的张爱萍便展现出强烈的政治觉悟,进入达县中学后不久便加入了学生会,成为副主席。从此,他的命运与国家的命运紧紧相连,革命的火种在他心中悄然燃起。1926年4月,他正式加入了中国共产主义青年团,迈出了投身革命的第一步。两年后,在1928年,年仅十八岁的张爱萍便光荣加入了中国共产党,并迅速担任了罗江口党支部书记及临时县委委员,开始组织学生和群众开展革命活动。 张爱萍的革命生涯并非一帆风顺。在1929年6月,他前往上海参与党的地下工作,并担任中共上海市闸北区委委员及副书记。在这个历史节点,张爱萍不仅面临外部敌人(如外国巡警和国民党保安队)的威胁,更在严酷的监禁中展现了坚定的革命信念。虽然他两次被逮捕,但在狱中,他始终坚持党的立场,坚决不屈。即使身陷囹圄,张爱萍仍然展现出钢铁般的革命气节,保持着对理想的忠诚,坚信总有一天,革命的曙光会照亮这一片黑暗的天地。 1929年12月,张爱萍的命运进入了一个新的阶段。作为中国工农红军的一员,他正式投身到了这个改变中国命运的力量中。在红14军1师,他从一个小队长成长为一名中队长、大队长,逐步在军队中崭露头角。在多次的战斗中,张爱萍以英勇和智慧屡立战功,尤其是在攻打老虎庄、泰州的战斗中,他的勇猛表现,令战友们为之称道。然而,在一次激烈的战斗中,张爱萍的左臂也因此负伤,但这并没有削弱他坚定的革命决心,反而激发了他更加坚定的战斗精神。 1930年底,张爱萍被调往中央苏区工作,开始了更加复杂和多样的革命任务。他先后担任了共青团闽西特委常委、宣传部部长等职务,同时参与了苏区的建设与发展。在这一时期,张爱萍不仅积极组织青年力量参与革命,也担任了团中央机关报《青年实话》的编辑工作,发表了数十篇具有深刻影响的文章,成为苏区青年思想的领军人物。 随着红军与敌军的对抗日益激烈,张爱萍也逐渐成长为红军中的核心指挥员。1934年春,张爱萍入红军大学学习,为的是在军事上获得更系统的训练和知识。同年9月,他被任命为红3军团第4师第12团的政委。长征的序幕在这时拉开,张爱萍参与了多个艰苦卓绝的战斗。无论是在四渡赤水的战略撤退中,还是在娄山关的激烈争夺战里,他都冲锋在前,屡次担任军团前卫和后卫,掩护党中央和中央军委机关的安全。每一次的战斗,他都始终如一地承担起自己的责任,为红军主力开道,保障了革命力量的生存与发展。 长征途中,张爱萍展现了他出色的军事才能和领导能力。尤其是在突破国民党军四道封锁线的艰苦战斗中,他表现得尤为出色。无论是抢占白层渡口,还是痛歼敌骑兵,他都发挥了巨大的战术指挥作用,确保了红军能顺利向前推进。长征的艰难与曲折,是对红军全体将士的一次巨大的考验,但张爱萍始终保持着超凡的冷静与智慧,为革命事业提供了强有力的保障。 年轻的张爱萍带着对家乡的深厚感情投身革命事业。此后的58年里,他从未回过故里。消息传开后,当地干部们紧张地筹备起来。在他们看来,一位开国将军、现任国务院副总理回乡视察,安保工作必须万无一失。于是,他们调来了警车开道,安排大量警察在道路两旁设岗把守,甚至还划出了警戒线。这些安保措施让原本期待见到张将军的群众被挡在了远处,完全看不到路中间的情况。 然而,群众们并没有因此散去。他们站在警戒线外,伸长脖子往里张望。当张爱萍将军的车队驶来时,看到街道两旁层层叠叠的警察,而更远处则是被隔离开的群众。他的脸色顿时变得严肃起来,立即让司机停车。 当地负责人连忙跑过来解释这是为了确保安全。但张将军毫不客气地指出这种做法的错误,他说自己是人民的公仆,根本不需要这样的排场,更不能让群众因此受委屈。他坚持要求撤除所有警力,取消警戒。 在张将军的坚决要求下,警车和警察很快撤离了现场。街道恢复了往日的模样,群众们纷纷围拢过来。张将军走下车,与乡亲们亲切交谈。虽然这耽误了不少时间,但他一点也不着急,认真地听取群众的想法和建议。直到几个小时后,他才在群众的欢送声中离开。