1980年冬的一天,陈独秀之子陈松年在一位朱姓老农指引下,终于找到被荒草淹没的父亲墓地,并发现被雨水冲刷出来的楠木棺材。 一九八零年的冬天,安徽安庆的乡间小路上,一位中年男子跟随着当地的朱姓老农,在荒草丛生的土地间寻找着什么。这位中年男子就是陈独秀的儿子陈松年,他此行的目的只有一个——寻找父亲的墓地。 三十多年的风霜雨雪,让这片埋葬着一代思想先驱的土地早已面目全非。杂草疯长,藤蔓遍布,若不是有熟悉此地的朱老农带路,想要在这片荒芜中找到目标几乎是不可能的事。经过反复寻找,他们终于在一处略微隆起的土丘旁停下了脚步。最近的一场大雨冲刷掉了覆盖在上面的泥土,露出了一角楠木棺材。 看着这座几乎与普通农民墓地无异的坟茔,陈松年的思绪不由得回到了1942年。那一年的5月12日,在重庆江津,年届63岁的陈独秀因饮用蚕豆花茶水中毒,最终不幸病逝。当时正值抗日战争时期,环境艰难,若不是当地乡绅邓蟾秋的帮助,连一口像样的棺材都难以备齐。 1947年,战火初歇,家人终于有机会将陈独秀的遗体迁回安庆老家。但那时的政治环境复杂,为了避人耳目,墓地修建得异常简朴,仅仅只是一个普通的封土,连墓碑上都没有用"独秀"这个广为人知的名字,而是使用了他早年参加清朝科举时的名字"陈乾生"。这个细节生动地反映出了当时的历史背景下,这位曾经叱咤风云的知识分子家属们的无奈与谨慎。 在此后的岁月里,这座墓地逐渐被人遗忘。没有人知道这里长眠着一位在中国近代史上留下深刻印记的人物,甚至连附近的村民都不曾留意过这个普通的土丘。直到这一天,当陈松年终于在朱老农的指引下找到这里时,才让这段被尘封的历史重见天日。 陈独秀,安徽怀宁人,是中国现代史上一位具有重要影响的历史人物。他不仅是新文化运动的先锋和“五四运动”的重要领导者,还为中国共产党早期的建立和发展贡献了自己的智慧和力量。作为中国共产党的主要创始人之一,陈独秀的思想和行动在中国的革命历史中留下了深刻的印记。 陈独秀出生于1879年,年少时受儒家思想熏陶,接受了传统的教育。然而,他的思想却逐渐偏离了传统的路线,转向了西方的先进思想和社会运动。20世纪初,陈独秀的思想发生了巨大的转变,他开始关注社会变革和民族独立问题,并逐渐成为了新文化运动的领袖之一。新文化运动是对旧社会、旧文化的深刻反思,陈独秀倡导废除旧有的封建礼教,推崇民主、科学与自由,提倡全新的文化面貌和思维方式。这一运动在中国引发了强烈的社会震荡,推动了中国社会的思想解放和文化革新。陈独秀在《新青年》上的言论,以及他对文学、哲学和政治的广泛涉及,使他成为了这一运动的重要旗手。 1919年,五四运动爆发,陈独秀成为这一历史事件的“总司令”。五四运动不仅是一次爱国主义的举起,也是一场文化与思想的觉醒。在这场运动中,陈独秀积极推动了马克思主义的传播,并提出了深刻的社会改革理念。此时,陈独秀已经认识到,中国的变革不仅仅需要文化层面的突破,更需要在政治和经济上实现彻底的社会革命。这一时期,陈独秀的政治思考和理论变得更加成熟,他开始走上了社会主义道路,力图通过暴力革命推翻旧社会体制,建立一个新的社会秩序。 1920年,陈独秀在上海建立了中国共产党发起组,这为中国共产党的诞生奠定了基础。1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开,陈独秀当选为中央局书记,成为党内的重要领导人之一。在此后的几年里,陈独秀带领中国共产党积极开展党内建设、宣传马克思主义思想,并参与领导中国的工人和农民运动。他的理论和实践推动了中国革命的前进,特别是在1925年领导的五卅运动,更是彰显了他在工人运动中的巨大影响力。 然而,随着中国共产党在革命斗争中面临的复杂局势,陈独秀的政治方向逐渐出现了偏差。在第一次国内革命战争后期,党内右倾思想逐渐占据主导地位,陈独秀作为这一思想的代表,倾向于城市中心的革命方式,忽视了农村和农民的力量。他反对农村武装斗争,主张通过工人运动和城市中心的方式来推进革命。 1927年,在党的“八七”会议上,陈独秀被撤销了总书记职务。这一决定标志着陈独秀在中国共产党内部的领导地位的彻底丧失。随后的几年,陈独秀并未完全放弃自己的政治理想,而是继续坚持城市革命的观点,并试图通过工人运动和国民会议运动重新影响中国的政治格局。与此同时,他还组织了一些托派的组织,宣传自己的观点。1929年,陈独秀因与党内的分歧进一步加深,最终被开除出中国共产党。 陈独秀的政治理论和实践,尽管在后期存在诸多争议,但不可否认的是,他为中国革命的理论发展和实际推进作出了不可磨灭的贡献。无论是作为新文化运动的先驱,还是作为中国共产党的创党成员,陈独秀都深刻地影响了中国的政治面貌。

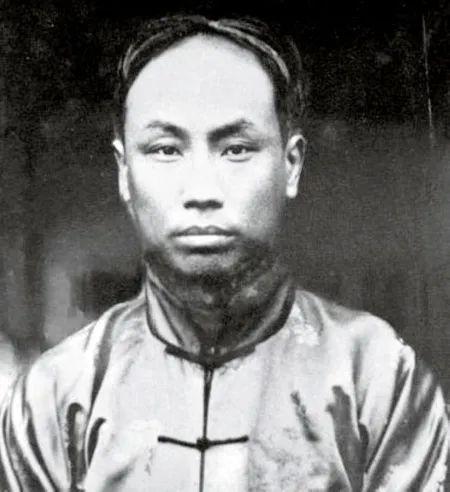

![李元璋果然不负众望[吃瓜][吃瓜]再次一轮游~](http://image.uczzd.cn/16540591552892617822.jpg?id=0)