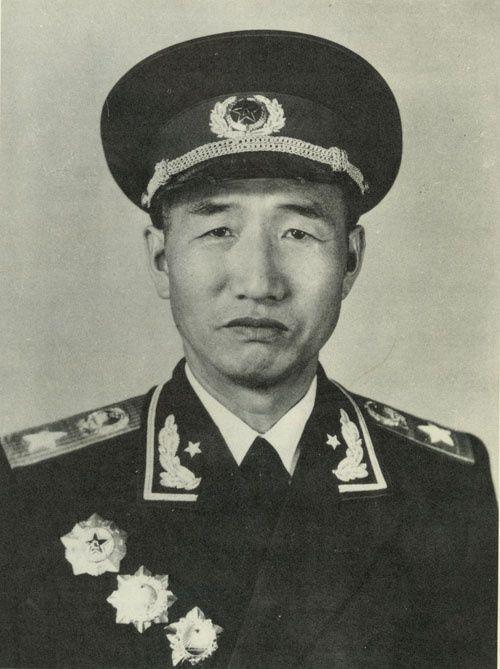

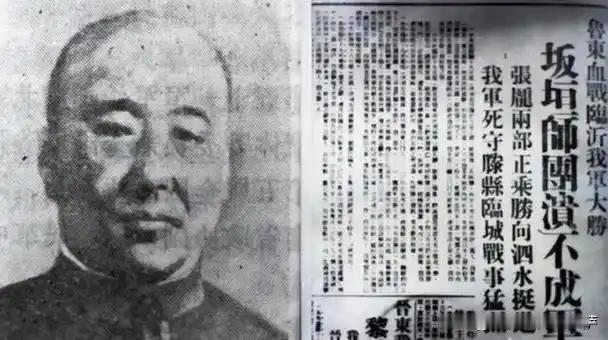

抗美援朝的统帅,最合适的人其实是三个,第一是徐向前,第二是粟裕,第三是傅作义。粟裕身体不好,最合适的组合应该是傅作义加徐向前。 徐向前在中国军事史上留下了独特的一笔,他的军事才能体现在对大型战役的指挥能力上。在解放战争时期,徐向前曾指挥了太原战役等多场重要战斗,展现出卓越的指挥才能。 他对正面对抗战的理解和实践,为中国军队的现代化建设做出了重要贡献。徐向前特别善于在山地环境下开展军事行动,这种特长与朝鲜半岛多山的地形特点高度契合。 粟裕则是另一种风格的代表,他以灵活机动的战术闻名于世。在淮海战役中,粟裕展现出高超的军事指挥才能,尤其在运用机动战术方面达到了炉火纯青的境界。 他对现代战争的理解超前于时代,特别注重空地协同作战。在指挥作战时,粟裕不仅注重战术创新,更善于根据战场形势随机应变,创造出许多经典战例。 傅作义的军事才能则体现在对现代化军队作战的深刻理解上。作为早期留学日本的军事将领,傅作义对现代战争有着独到的见解。 他曾与日军、美军等现代化军队交手,积累了丰富的实战经验。傅作义对美军的作战特点有着深入的了解,这种了解来源于他长期的实战观察和研究。 这三位将领的军事特点各有侧重:徐向前善于大规模战役指挥和山地作战,这正是朝鲜战场所需要的。粟裕的机动灵活战术思维,能够在复杂地形中创造战机。 傅作义对现代化军队的了解,则能帮助中国军队更好地应对美军的进攻。他们的战术思想各具特色,但都具有科学性和先进性。 在实际战斗中,徐向前更注重整体战局的把控,善于运用大兵团作战。粟裕则更擅长灵活机动,创造性地解决战场难题。 傅作义的特点在于对现代战争的深刻理解,他能够准确预判敌军动向,做出正确决策。这三位将领的军事才能互为补充,如果能够合理搭配,必将发挥出更大的战争潜力。 1950年抗美援朝之际,三位将领都面临着不同程度的个人状况限制。粟裕的情况最为严重,他在淮南战役中头部中弹,留下了三片弹片。 这些弹片位置特殊,医生无法手术取出,导致他经常头痛欲裂。这种伤情不仅影响日常生活,更会在关键时刻影响军事指挥判断。 徐向前的身体状况同样不容乐观,长期的战争生活让他积累了多种疾病。他在解放战争后期就已经开始在青岛养病,身体状况一直未能得到根本改善。 傅作义则处于一个特殊的转型期,他需要时间来适应新的军事体系。作为原国民党将领,虽然他的军事才能得到认可,但在指挥体系的转换上还需要一定时间。 除了个人因素,当时的客观环境也带来了诸多制约。1950年的朝鲜战争爆发极为突然,中国军队准备时间严重不足。 从军队改造到后勤保障,从武器装备到指挥体系,都面临着巨大的挑战。现代化程度较低的中国军队,需要在极短时间内应对装备精良的美军。 国际局势的复杂性也给军事指挥带来了额外的压力。这不仅是一场单纯的军事较量,更涉及复杂的国际关系。 指挥官需要在军事决策时,同时考虑政治和外交因素。这种多重压力,需要指挥官具备更全面的判断能力。 军队改造的未完成状态,也是一个严重的制约因素。解放战争刚结束不久,军队的现代化建设才刚刚开始。 部队的装备水平、作战理念、指挥体系都需要升级和改进。这种情况下,即使是经验丰富的将领,也需要时间来适应新型战争的要求。 后勤保障体系的不完善,同样制约着作战指挥的发挥。在当时的条件下,跨国作战的后勤保障是一个巨大的挑战。 这需要指挥官具备超强的综合协调能力。面对这些困境,任何一位将领都需要付出更大的努力来克服。 时间紧迫性是最大的挑战之一,战争往往不会给人充分的准备时间。指挥官需要在极短的时间内,完成从战略规划到战术部署的全部工作。 从战争指挥的角度来看,傅作义和徐向前的搭配具有独特优势。傅作义对现代化军队作战的深刻理解,加上徐向前丰富的山地作战经验,能够形成互补。 这种搭配在经验层面上实现了完美互补:傅作义了解美军的作战特点和技术装备,徐向前则精通复杂地形作战。他们的组合能够在战术运用上取得最大效果。 在指挥风格上,傅作义倾向于灵活机动,善于把握战机。徐向前则以稳健著称,特别是在大规模战役中表现出色。 这种风格的结合,既能保证战役的整体稳定性,又不失战术上的灵活性。对于朝鲜战场这样的复杂环境,这种搭配具有显著优势。 然而,这种组合在实际执行中也面临着诸多难点。首要问题是指挥体系如何统一,两位将领如何协调配合。 在重大决策时,意见不同的情况难以避免,需要建立清晰的决策机制。这种双首长制在现代战争中存在一定风险。 决策权限的划分是另一个关键问题。在战争中,每一分每一秒都可能影响战局,不能因为权限划分不清而延误战机。 后勤保障的协调也是一个重要问题。两位将领的作战风格不同,对后勤保障的要求也不尽相同。

123

徐傅是最佳组合?