明代,仇英,《倭寇图卷》,绢本设色,纵523厘米,横32厘米,东京大学史料编纂所藏。

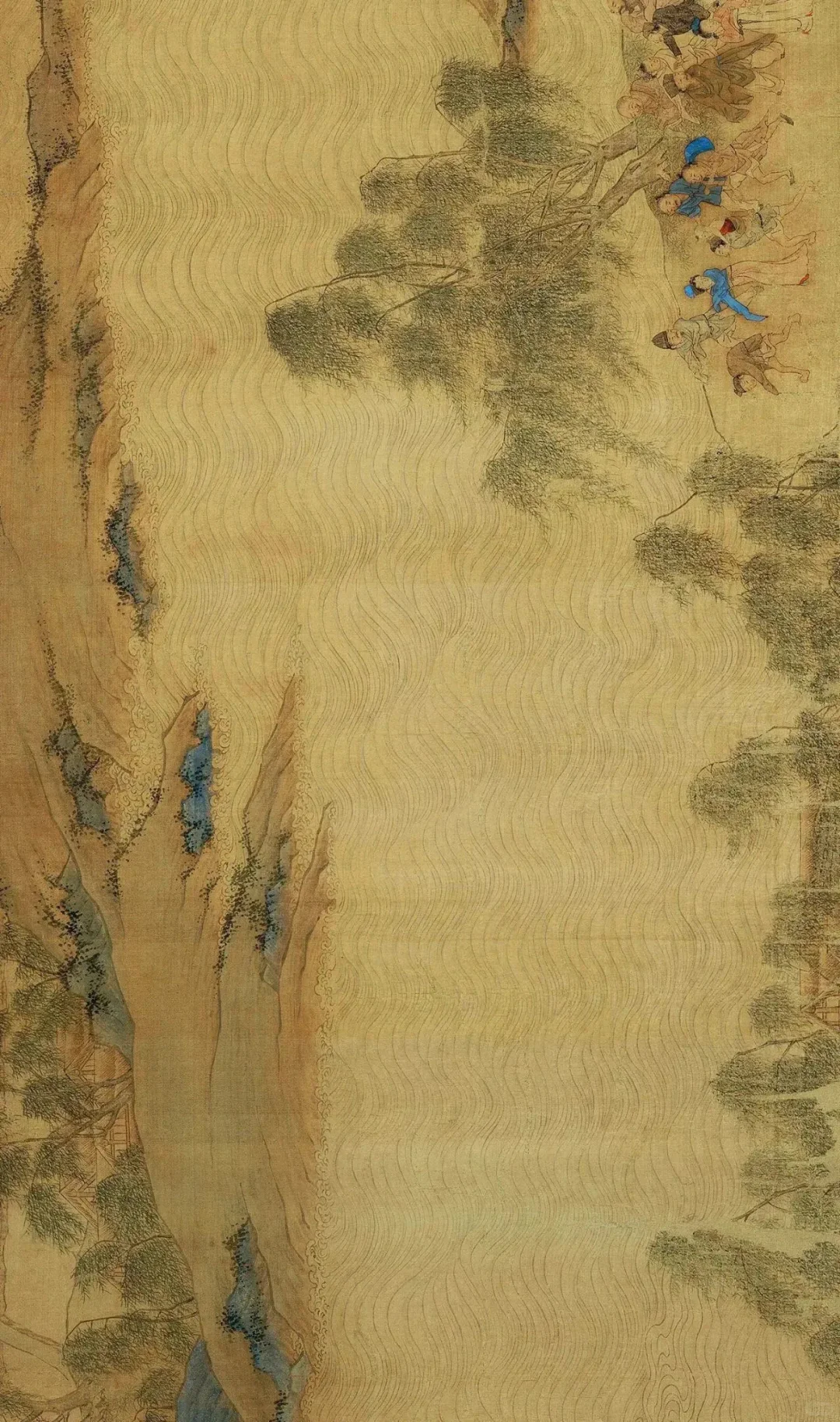

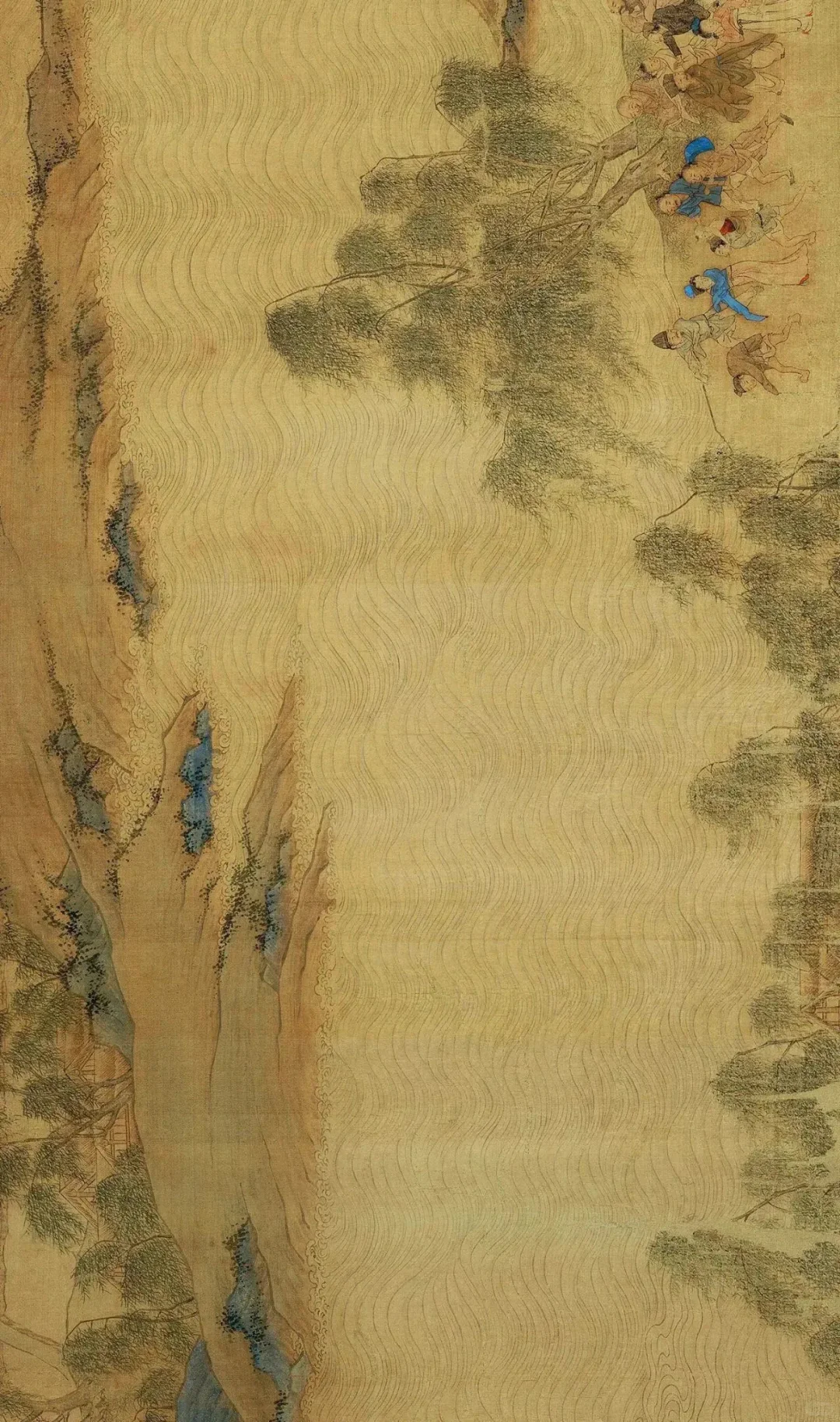

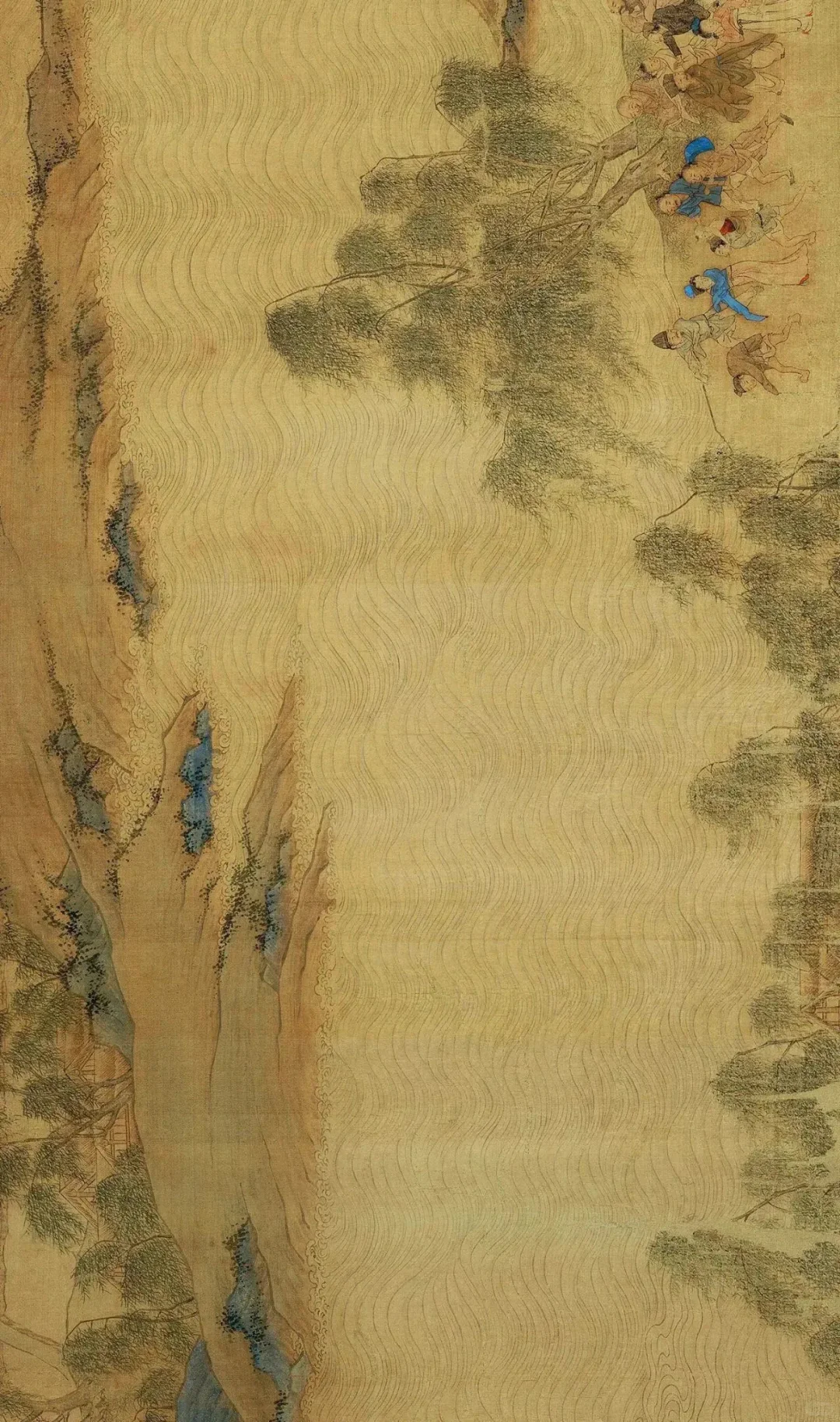

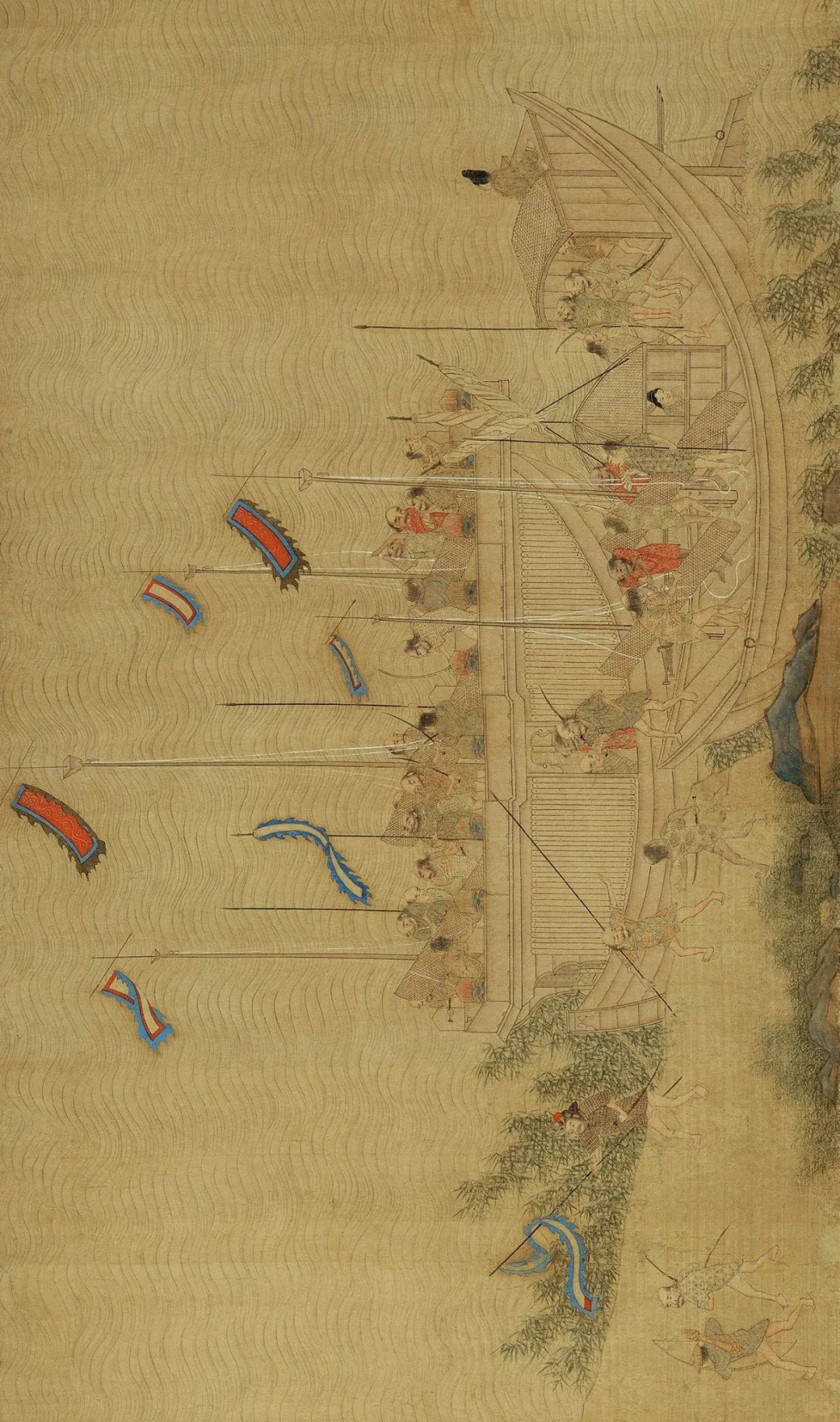

《倭寇图卷》,旧题《明仇十洲台湾奏凯图》,描绘内容是明代靠海的长江沿岸的官军抗击倭寇的历史。全卷从右至左依次描绘:倭寇的船队出现、登岸、观望形势、掠夺防火、平民逃难、倭寇和明军士兵水上激战、倭寇被歼、明军出阵等内容。

在劫掠放火的场景中,倭寇肩扛财物,用火把点燃房屋。值得注意的是,一名倭寇手持极长的倭刀,几乎达到他本人的身高,这是典型的大太刀。另一名倭寇腰插倭刀,刀刃向上,是典型的携带方式。画中还细致地描绘了倭寇的服饰和武器,展现了不同长度的倭刀。

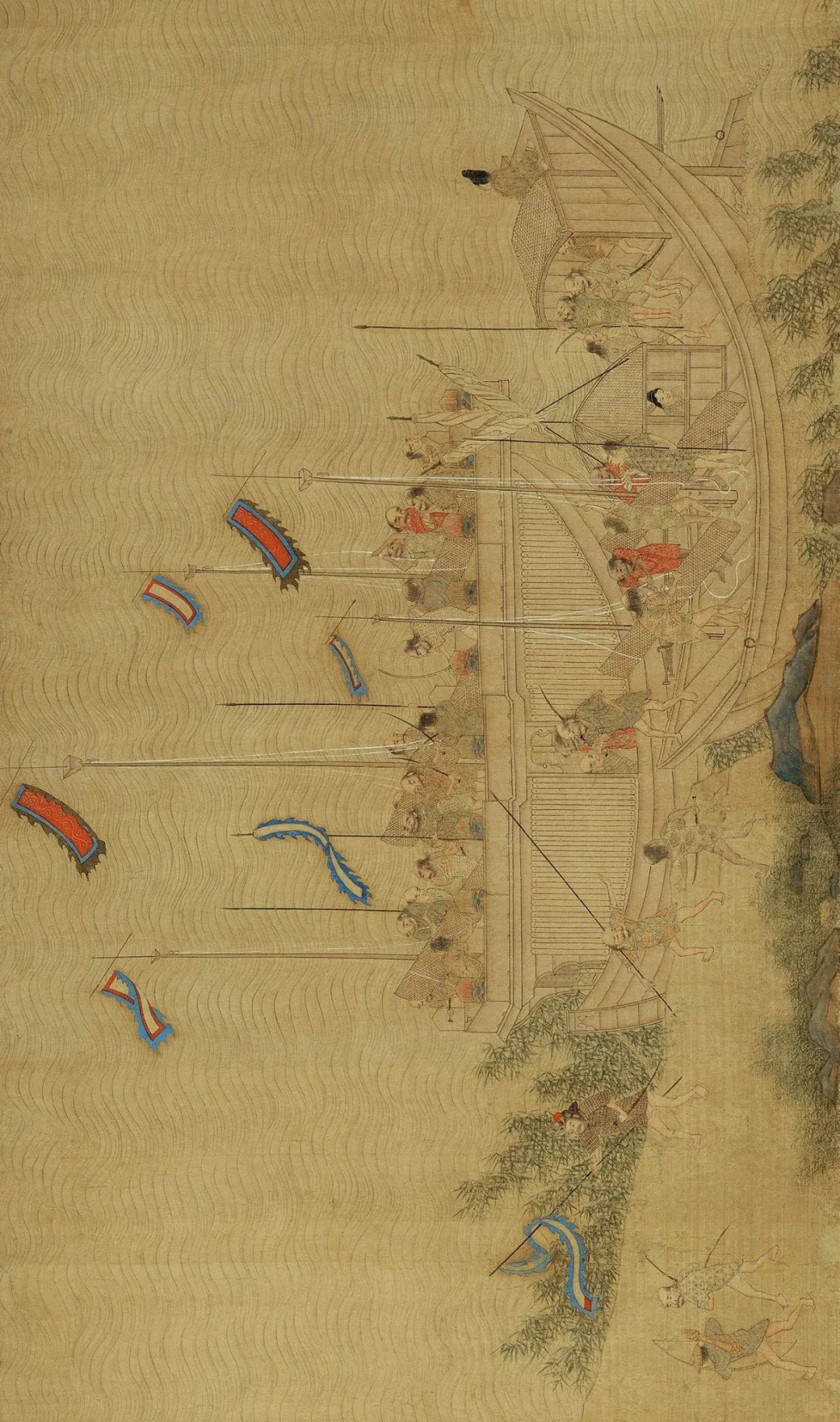

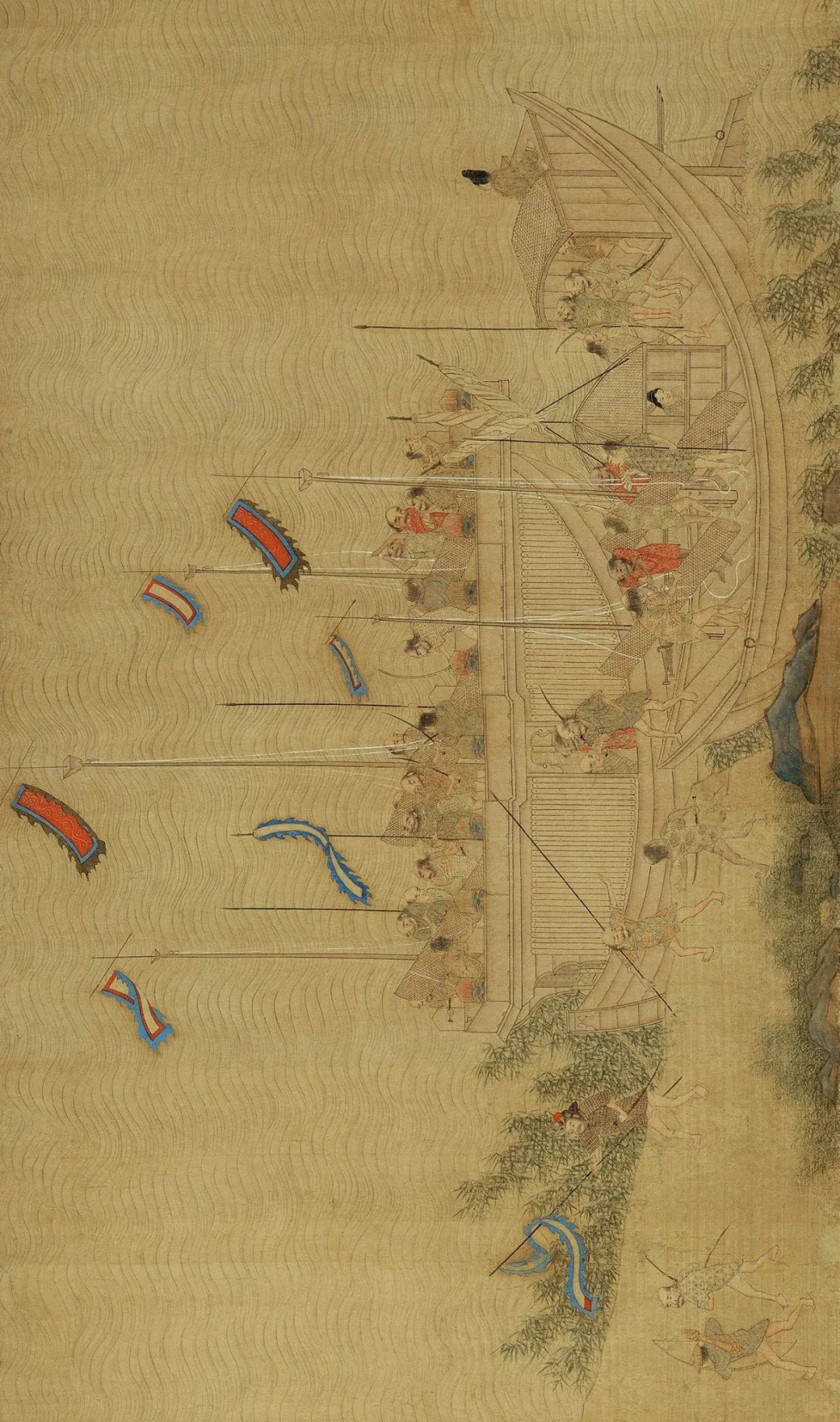

倭寇与明军的交战场景中,双方使用小型船只进行内河水战。倭寇船上有九人或十人,每人负责不同的任务,武器包括长枪、弓箭和日本刀。落入水中的倭寇有的被明军长枪刺击,有的正在逃走,有的即将淹死。

明军士兵的场景中,一名骑马的士兵挥动写有“报捷”二字的旗帜,准备登上拱桥。明军从写有“海防新堡”四个字的城门整队出发,城楼上有人目送出征队伍。队伍中包括身穿札甲的弓骑兵、剑盾手、长枪手、斩马刀手、蝎尾勾手和旗手,以及围绕一名文官服饰骑马者的骑兵,后者应是军队的总指挥官。

倭寇,是东亚地区对东亚日本人的贬称。一般是指 13 至 16 世纪的明朝期间活跃于朝鲜半岛及中国沿岸的海盗,这些海盗一般为日本人,故此又叫日本海盗。历史上倭寇来源众多,成分复杂。元朝早期以日本人为主,明朝中晚期则以沿海的南方汉人为主体,《明史日本传》有云:“大抵真倭十之三,从倭者十之七”。