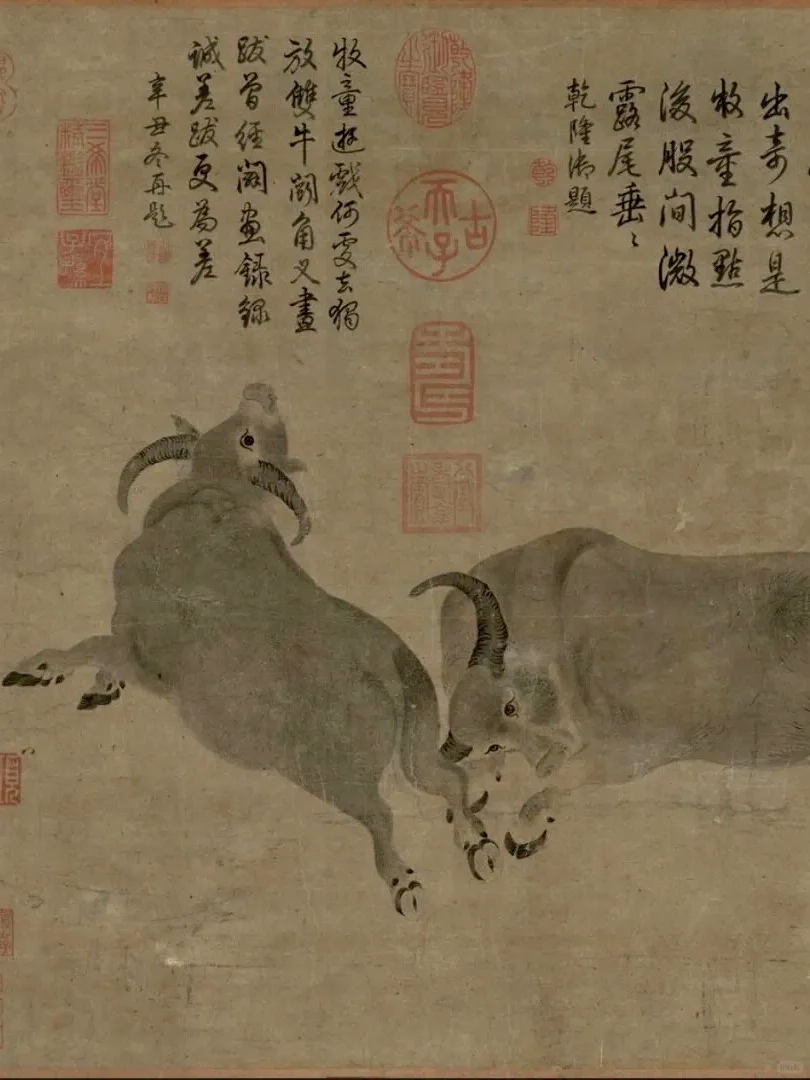

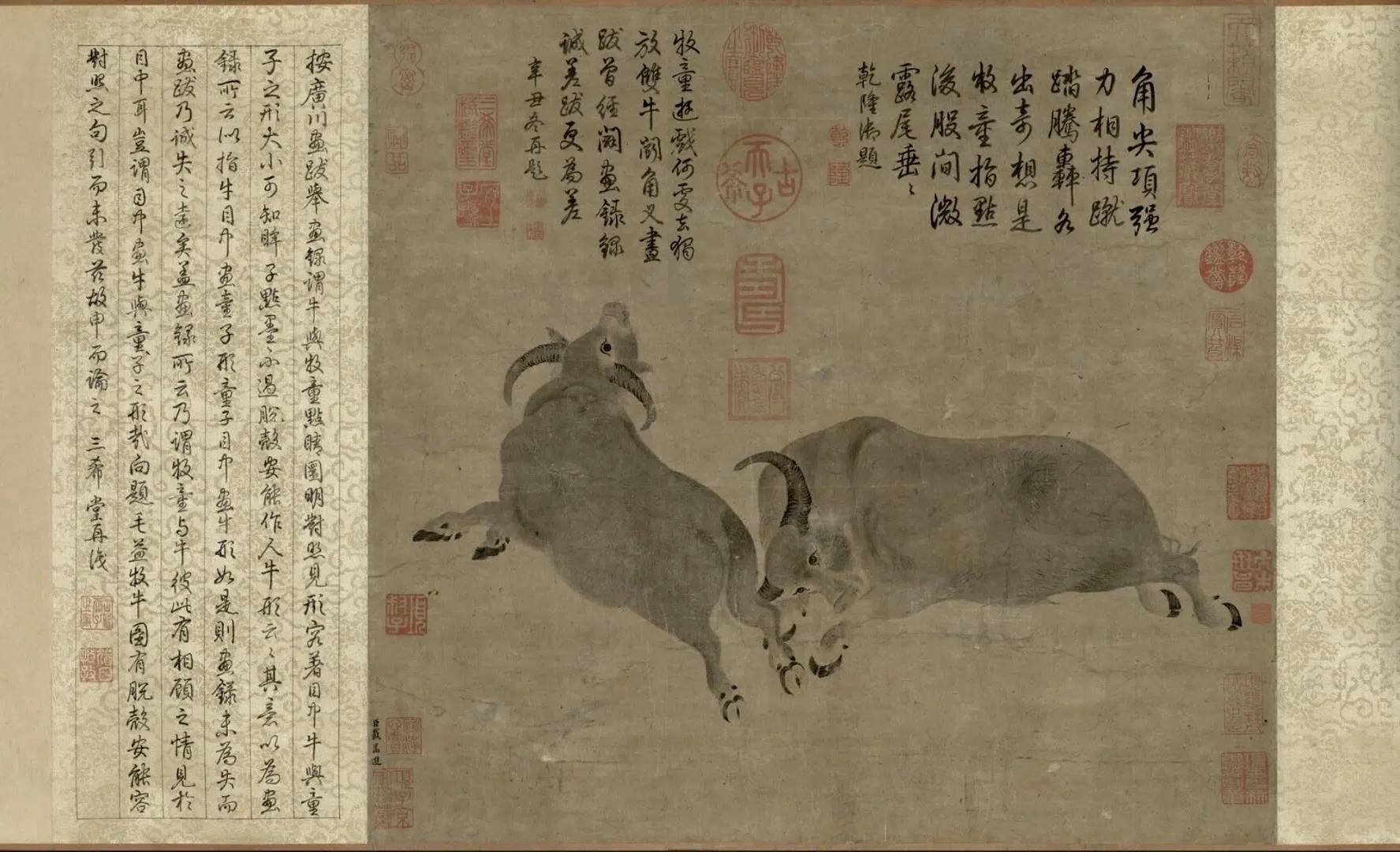

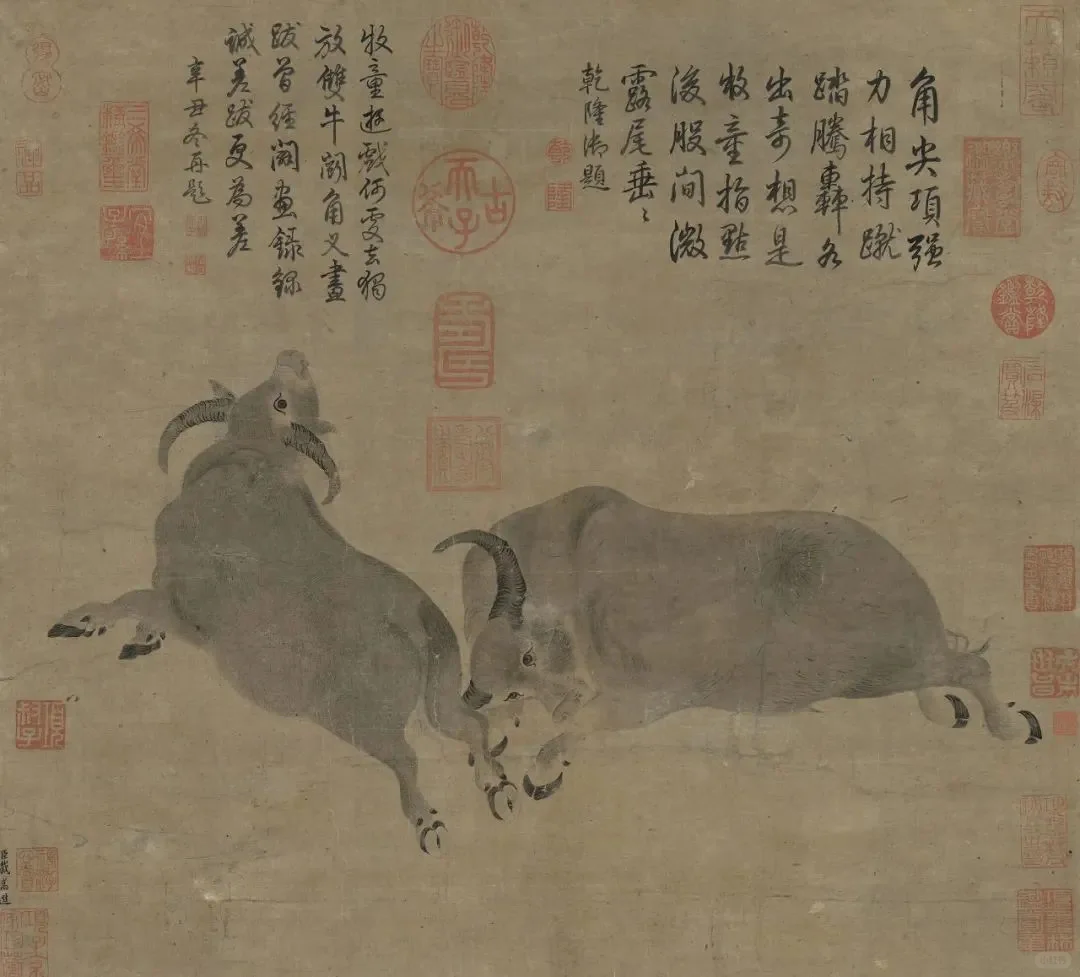

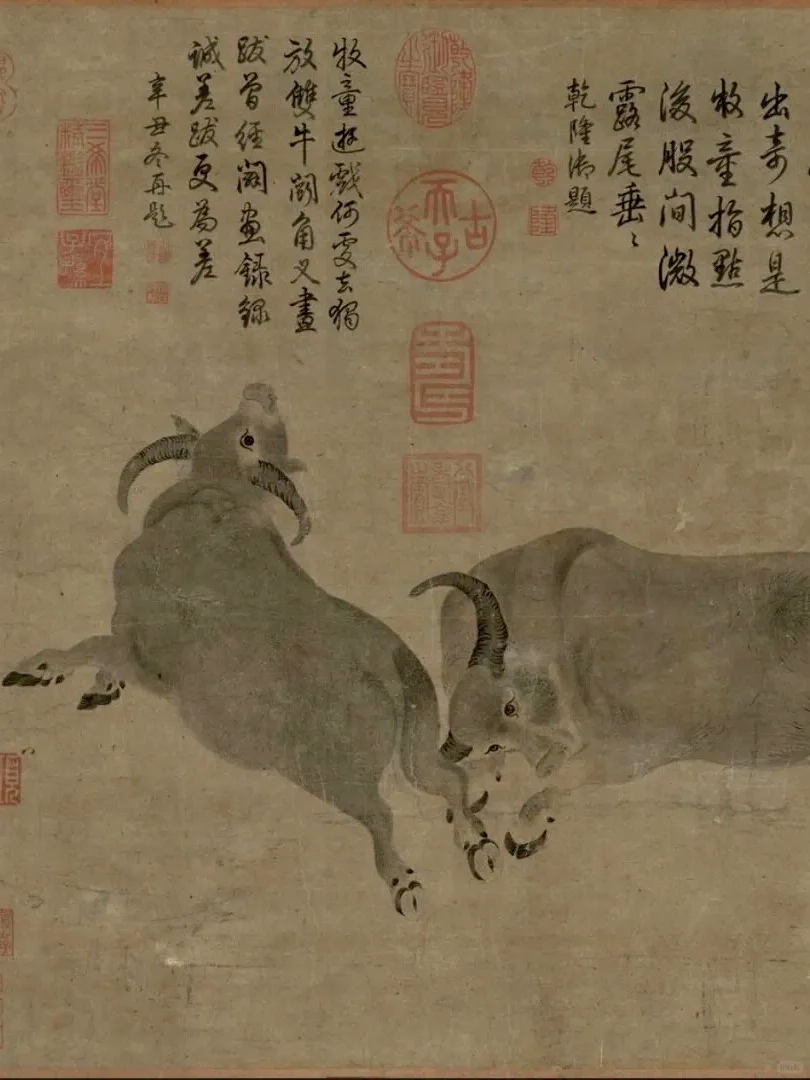

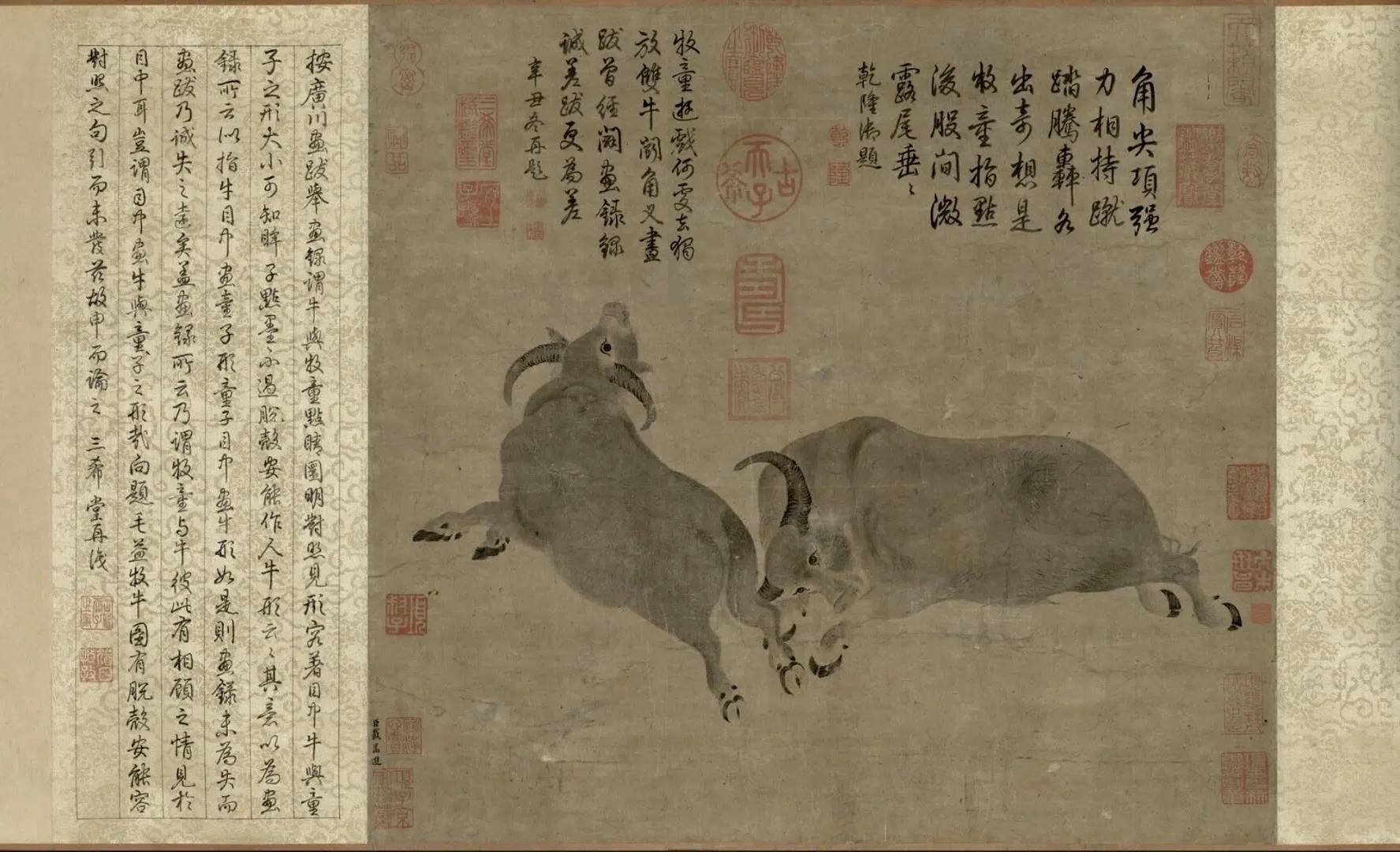

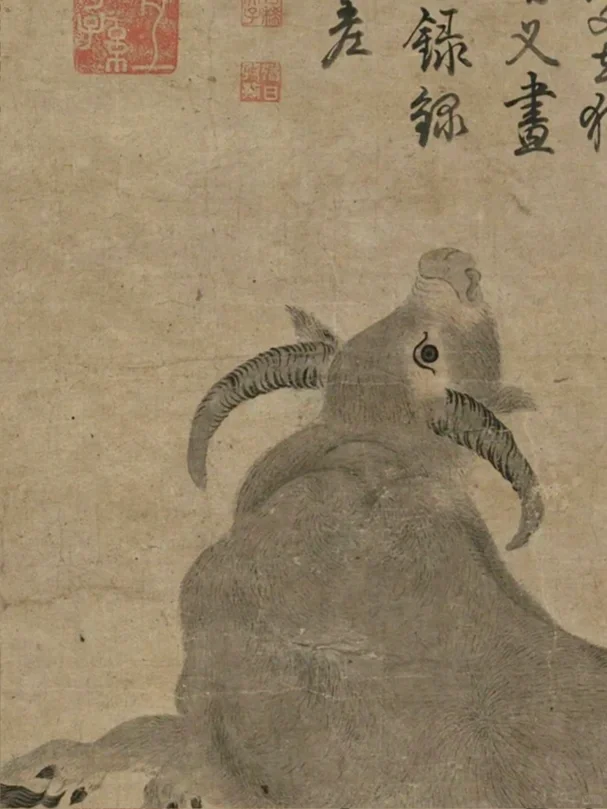

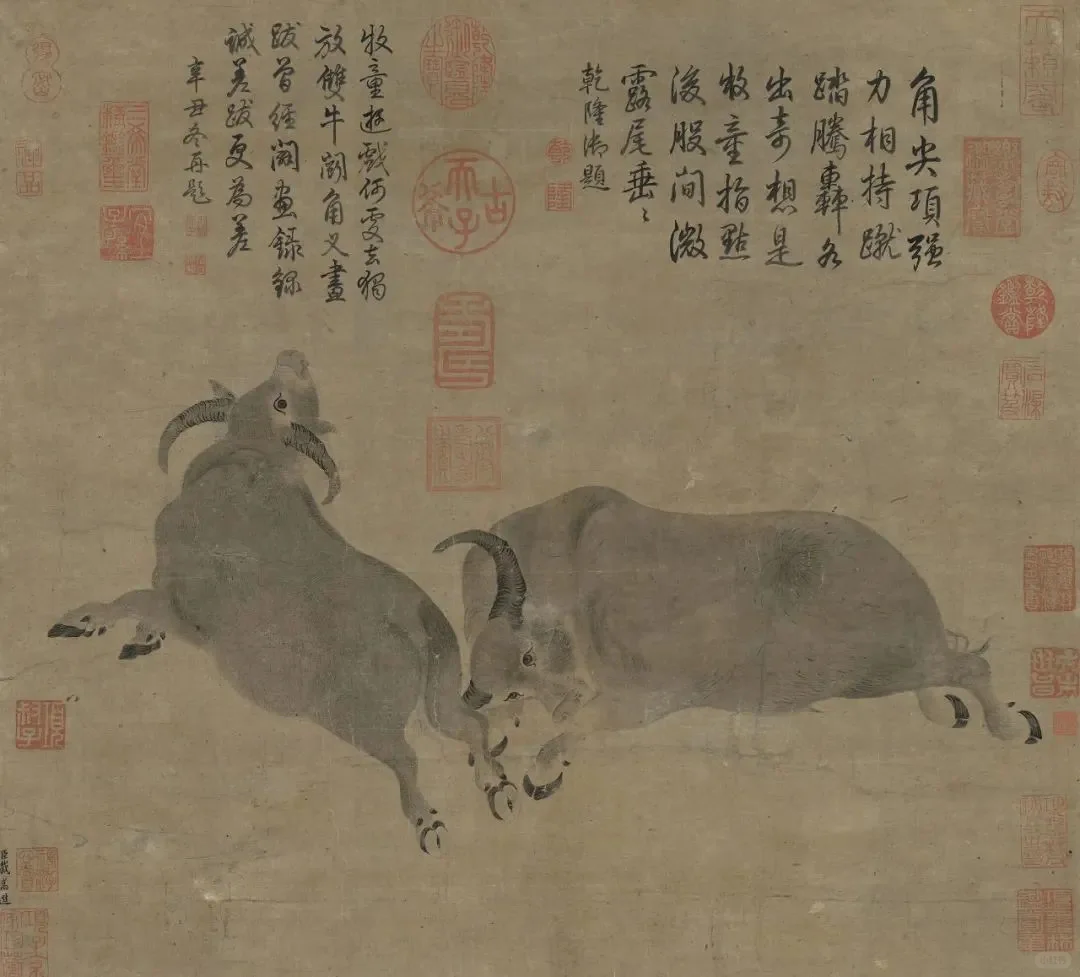

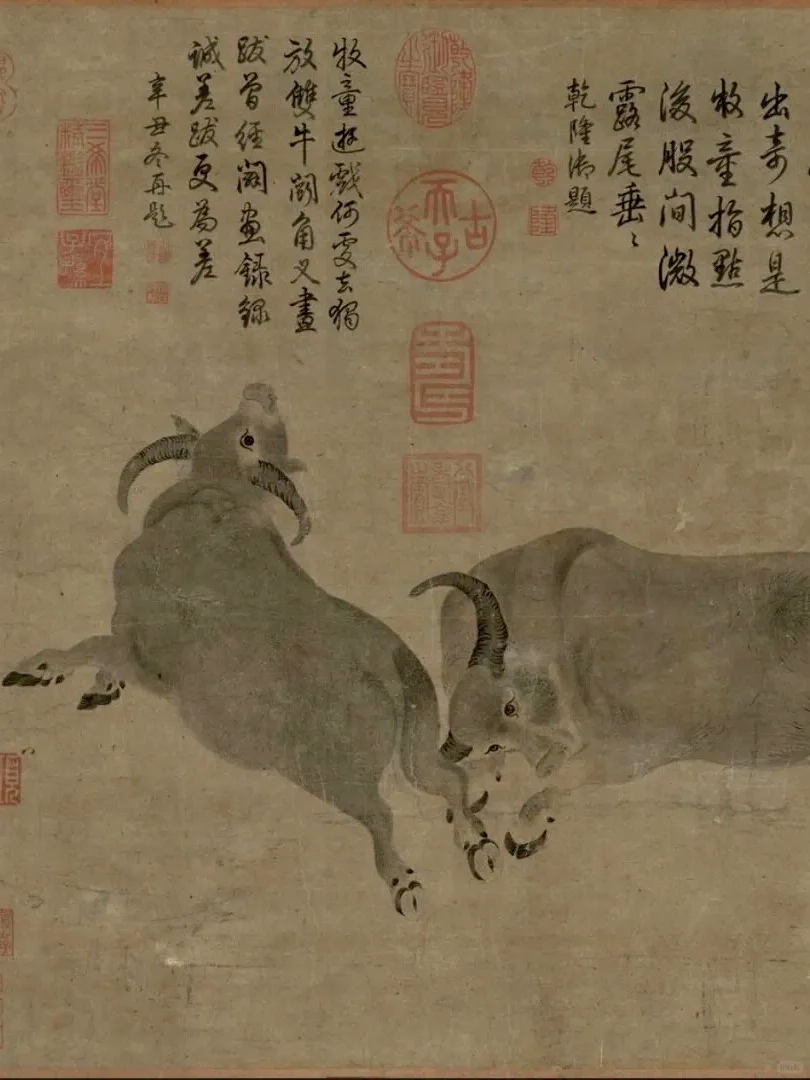

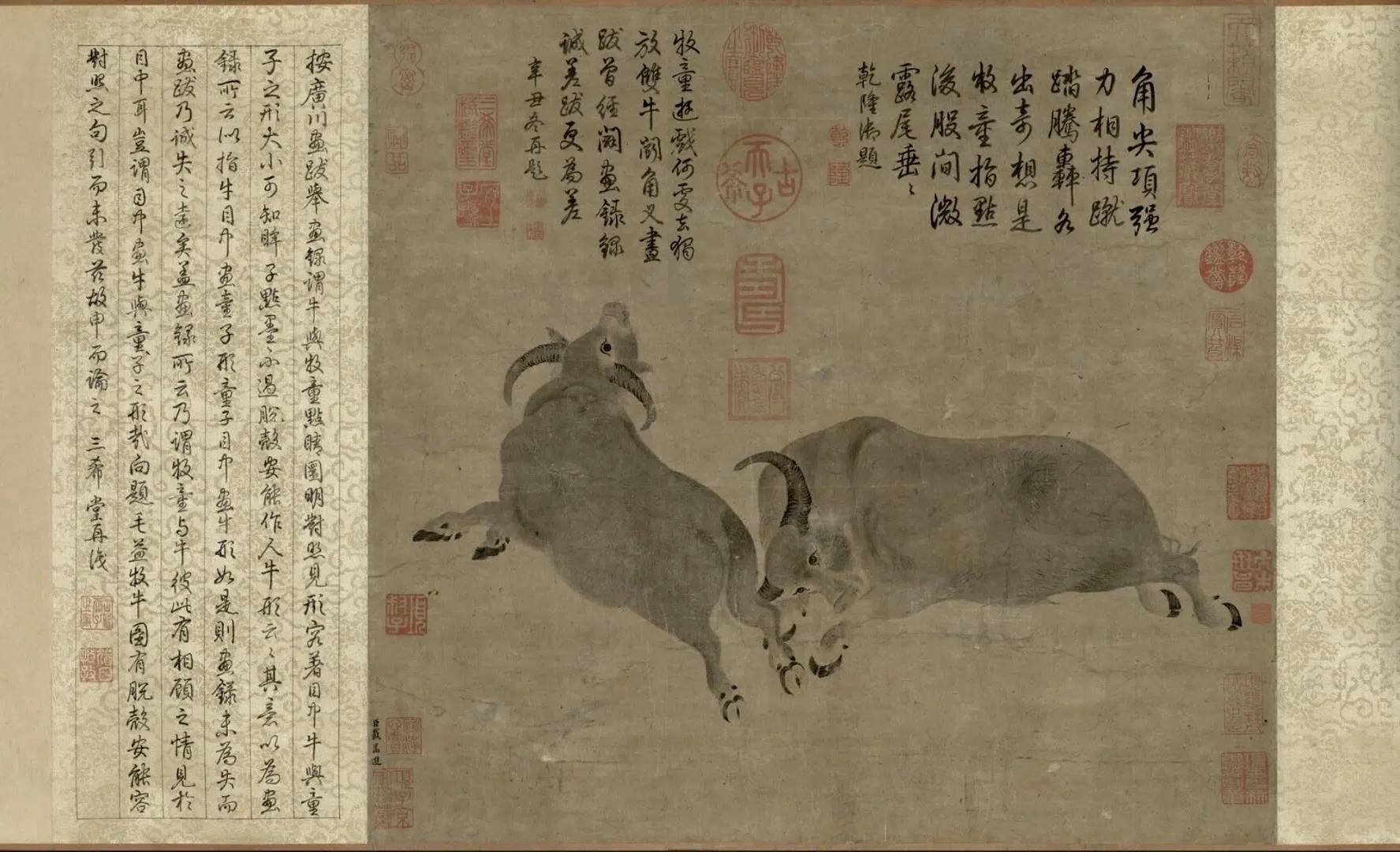

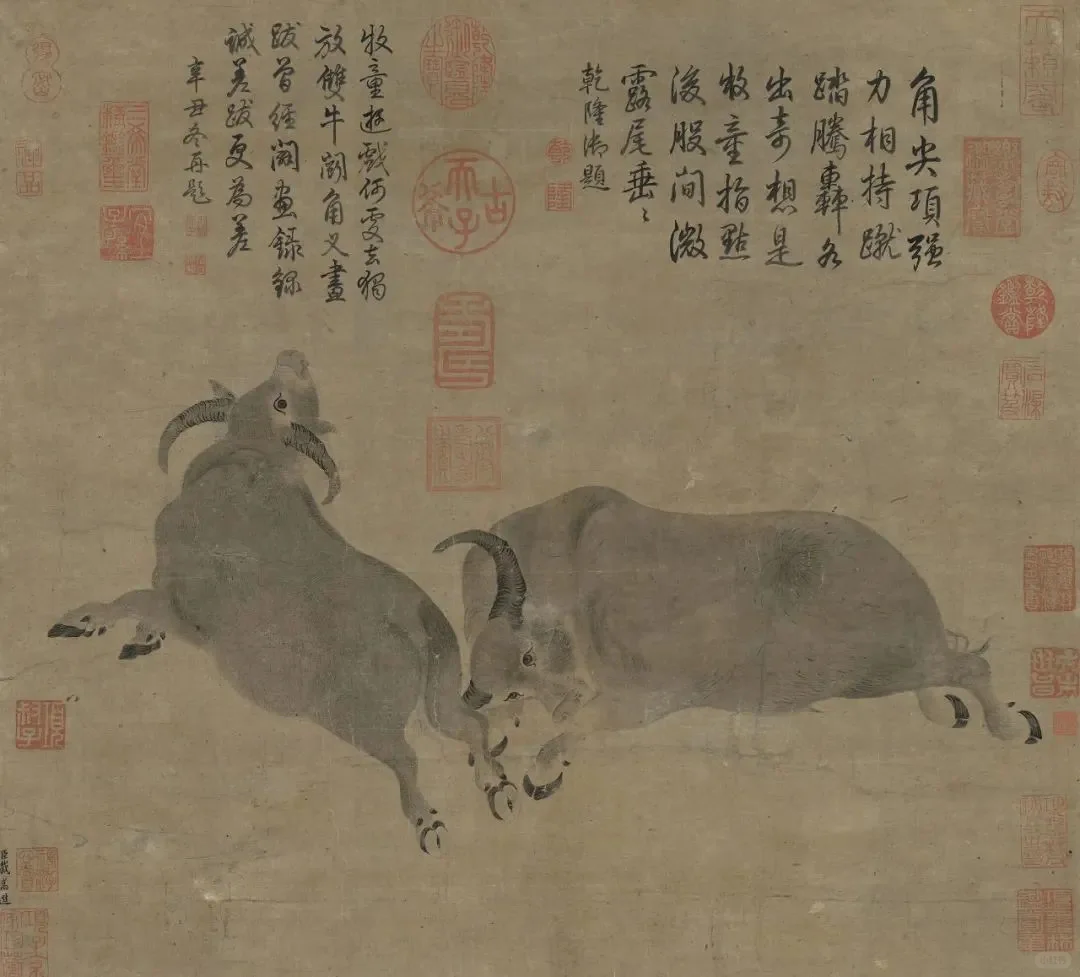

唐代,戴嵩,《斗牛图》,册页,绢本水墨,纵44厘米,横40.8厘米,台北故宫博物院藏。

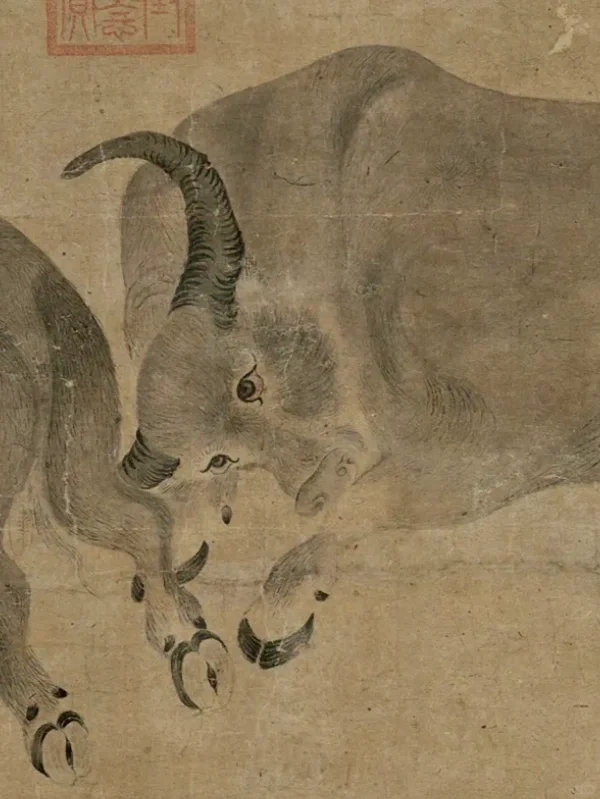

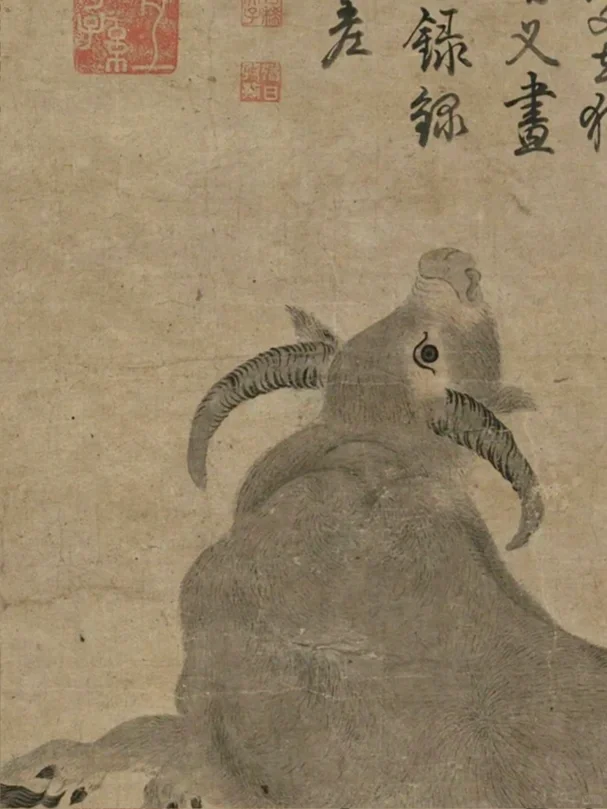

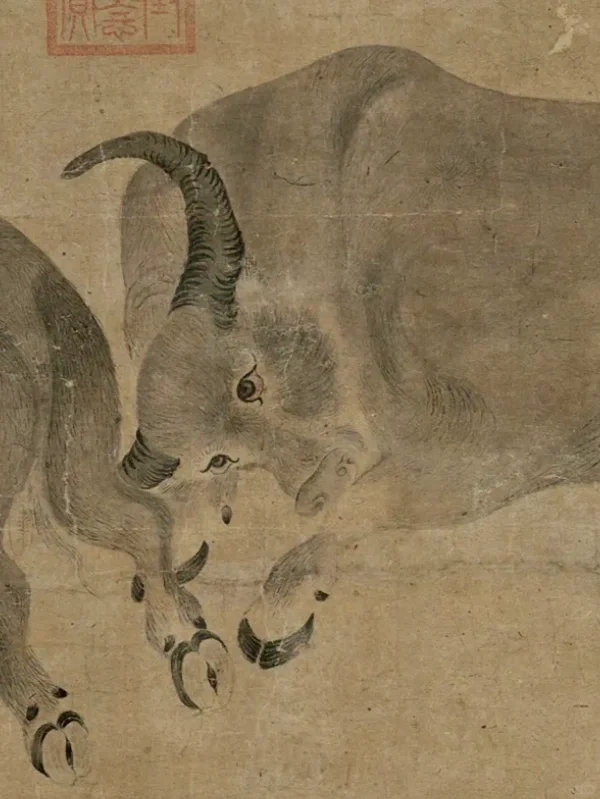

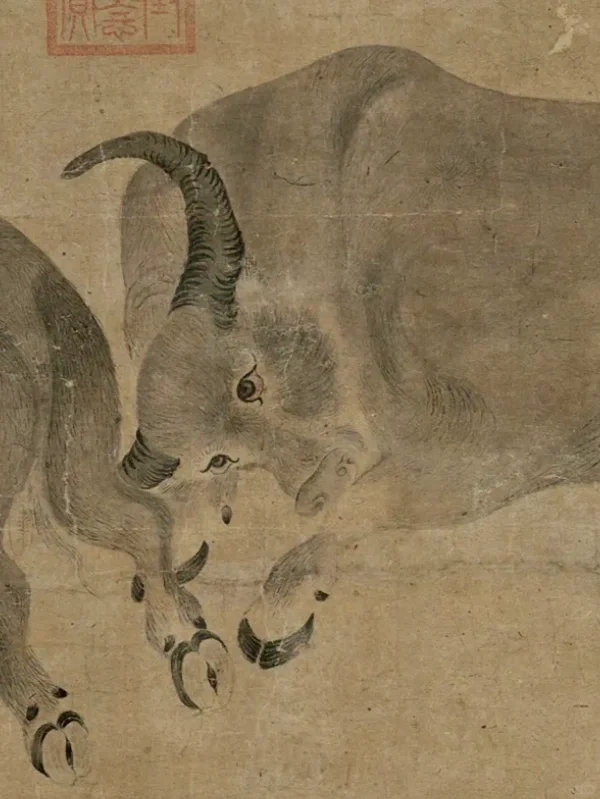

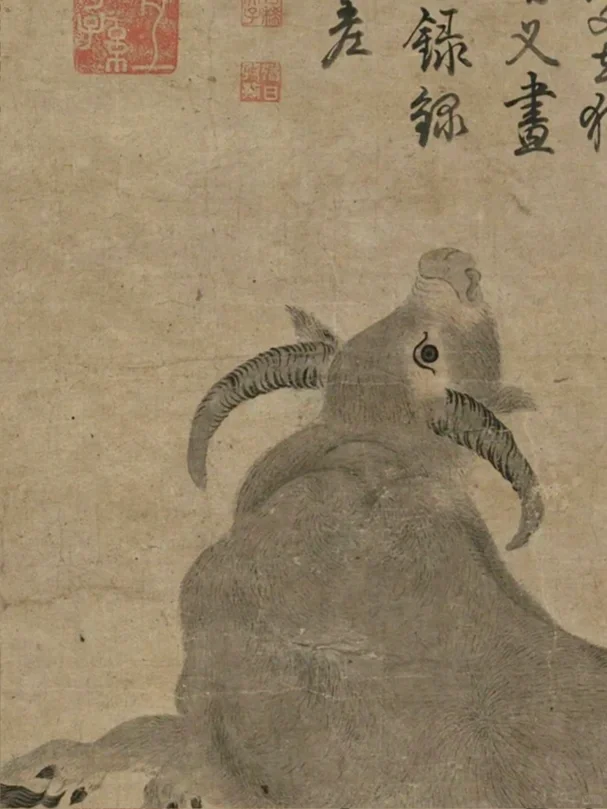

图绘两条硕壮的公牛相斗,一牛低头而以两角尖顶向对方的肚子,肌肉鼓胀,四蹄撒开,急奔而来,可以设想这一顶的力量之猛;而另一牛则掉头离去,目光惊恐,气喘吁吁,落荒而逃。全图纯用水墨,虽也勾线,但已渐渐淡去。牛身通体染墨色,而以墨色的深淡变化,体现出牛身的结构以及运动时肌肉的紧张。用浓墨勾画牛的角、蹄,点出眼睛、鬃毛。看似色彩单纯,但仍能感觉到墨生“五彩”,极其优雅。

戴嵩的《斗牛图》因牛尾巴的问题,引发了一桩画坛公案。这桩公案,最初被记载在苏轼的《书戴嵩画牛》一文:蜀中有杜处士,好书画,所宝以百数。有戴嵩《牛》一轴,尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。一日曝书画,有一牧童见之,拊掌大笑曰:“此画斗牛耶?牛斗力在角,尾搐入两股间,今乃掉尾而斗,谬矣!”处士笑而然之。显然,苏轼和杜处士都信了牧童的话。苏轼因此还说:“耕当问奴,织当问婢。”

乾隆在画上题诗云:“角尖项强力相持,蹴踏腾轰各出奇。想是牧童指点后,股间微露尾垂垂。”显然,乾隆也信了牧童的话,他还臆想戴嵩当年经牧童“指点”,把《斗牛图》从“掉尾而斗”改为“垂尾而斗”。

但观看斗牛大赛后,乾隆皇帝知道自己错了,两牛相斗时,牛尾巴不一定都是夹着或垂下面的。于是乾隆皇帝就又在戴嵩上面的这幅《斗牛图》题了第二首诗:牧童游戏何处去?独放双牛斗角叉。画跋曾经关画录,录诚差跋更为差。

世界上不少民族都有“斗牛”的传统风俗。而我国的斗牛习俗,则要溯源至公元前二百年春秋战国时期。据《水经注》记载:秦李冰治蜀,为根治水患而修建“都江堰”,触怒了江神,两者化作了两头公牛激烈搏斗,李冰在下属的帮助下刺杀了江神,从此蜀地再无水患。蜀人敬仰李冰的勇敢果决,遂将体格健壮的青年称作“冰儿”,而斗牛也就成为蜀人历史悠久的习俗。宋初编纂的《太平广记》就记载汉晋之后蜀地已流行《斗牛》之戏,李冰甚至被尊为川剧的“戏神”。