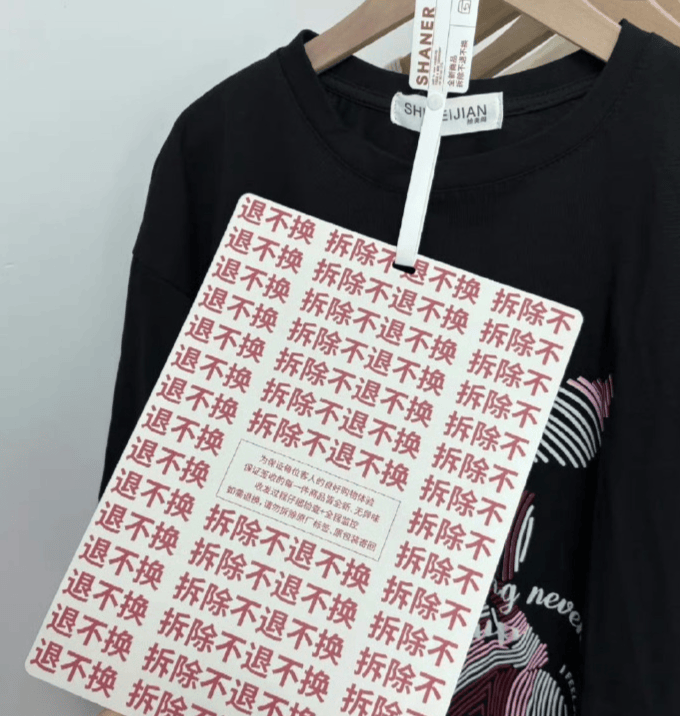

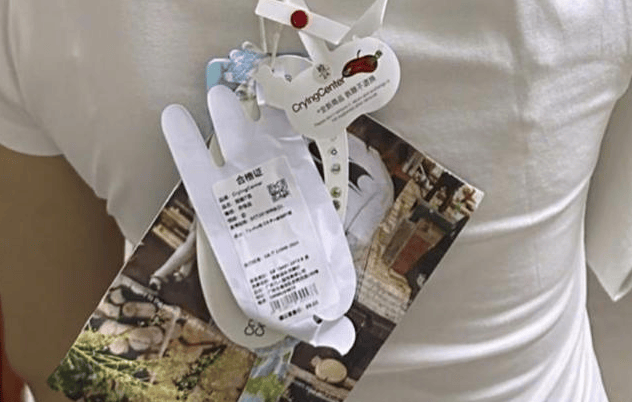

然而,这场 “防退货” 的尝试,却在社交平台上被扭曲成 “商家欺压消费者” 的闹剧,上演了典型的 “虚空索敌” 与 “偷换概念”。部分声音刻意忽略商家面临的 “恶意退货” 困境,将巨型吊牌解读为 “阻碍消费者正常退货” 的手段,煽动消费者对商家的不满。但事实上,巨型吊牌对合理退货几乎没有影响 —— 若消费者收到商品后发现款式不符、尺寸不合适,只需保持吊牌完好,便可按照正常流程退货,巨大的吊牌并不会成为阻碍;只有那些试图 “穿后退货” 的人,才会因吊牌影响穿着体验而感到不满。这种刻意模糊 “合理退货” 与 “恶意退货” 边界的行为,就是在偷换概念,将商家的自保行为污名化,而那些跟风指责商家的声音,也陷入了 “虚空索敌” 的误区,没有看清问题的本质,只是盲目站在 “消费者弱势” 的预设立场上,对商家进行道德批判。

在这场消费博弈中,我们不能简单地站在某一方的立场上,而应看到商家与正常消费者共同面临的困境。大多数时候,消费者确实是市场中的弱势群体,需要政策与舆论的保护,但当 “恶意退货” 成为部分人的获利手段时,商家也成了受害者。有商家曾无奈表示,遇到过客户将衣服穿洗多次、甚至出现破损后仍申请退货的情况,若拒绝退货,便会遭到差评、投诉,影响店铺信誉;若同意退货,商品只能当作残次品处理,损失由商家自行承担。更恶劣的是,这种 “劣币驱逐良币” 的现象,正在逐渐破坏整个消费市场的规则 —— 为了应对恶意退货带来的成本压力,部分商家不得不提高商品定价,将损失转嫁到正常消费者身上;还有商家减少了 “七天无理由退货” 的适用范围,压缩了正常消费者的权益空间。最终,那些遵守规则、理性消费的客户,反而因为少数人的恶劣行为,承担了更高的购物成本、失去了更多的消费保障。

“巨型吊牌” 的争议,本质上是服务细分领域困境的缩影。在电商、餐饮、服务等多个行业,都存在类似的问题:比如外卖平台上,有人恶意下单后申请退款,骗取商家的餐品;在共享经济领域,有人故意损坏共享物品却拒绝赔偿。这些行为不仅扰乱了行业秩序,更让商家在 “保障消费者权益” 与 “维护自身利益” 之间难以平衡。要解决这一困境,既需要平台完善规则,建立更精准的 “恶意用户识别机制”,对多次恶意退货、恶意投诉的用户进行限制;也需要舆论引导理性消费观念,明确 “消费者权益” 不等于 “消费者特权”,合理维权值得支持,但恶意薅羊毛的行为理应受到谴责;更需要消费者与商家之间建立起基本的信任,只有双方共同遵守市场规则,才能构建一个健康、可持续的消费生态。

当我们跳出 “非黑即白” 的思维定式,就会发现 “巨型吊牌” 不是商家的 “霸权”,也不是消费者的 “枷锁”,而是消费市场矛盾的一个小小注脚。唯有正视问题本质,摒弃 “虚空索敌” 与 “偷换概念” 的乱象,才能让商家不再被迫用 “极端手段” 自保,让正常消费者的权益得到真正的保障。