《马关条约》规定,中国向日本赔款2亿两白银。 加上后来的“赎辽费”,以及为偿还赔款而向列强借贷所产生的巨额利息,清廷实际支付的总额,接近甚至超过3亿两白银。

一个可以挽救国家于水火的3000万两,无人愿取;战后,三亿两的巨额财富,却被毫不犹豫地拱手予敌。 而且,根据史料,清廷为支付这笔赔款,在全国加紧盘剥,竟在短短四年内就悉数还清。这恰恰证明,这个垂死的帝国,其财政汲取能力依然庞大。提前几年拿出3000万两,绝非痴人说梦。那么,为什么有钱不花?为什么宁愿战后赔得倾家荡产,也不愿战前投资于国防?归根结底,甲午之败,非败于器,非败于财,而是败于制度,败于人心。

甲午战败后清朝短时间能拿出巨额白银赔款?那么在战前提前投入一小部分资金造更多军舰,似乎就能轻松改变战争结局。战败后的赔款来源不同于战前的可动用资金

战败时的赔款大部分是通过向外借款、向地方加征、抽紧其他项目来硬凑出来的。战时是“亡国压力”驱动,而战前没有这种共识。换句话说,战前要调动数千万两,需要皇帝、军机处、各省督抚同意,并且牵动各省财政。清朝的财政是分散的,各省税收多由地方掌握,中央要拿钱首先得各地肯交。甲午战争爆发前数年的清廷收入约 8000–9000 万两(主要靠关税、盐税、地丁银等),但中央可自由支配的部分约 4000 万两 左右,而且要养整个官僚体系、陆军的军饷、漕运、宫廷开支等。一次性拿出 3000 万两给海军,意味着大幅削减其他部门的预算,这在政治上几乎不可行。

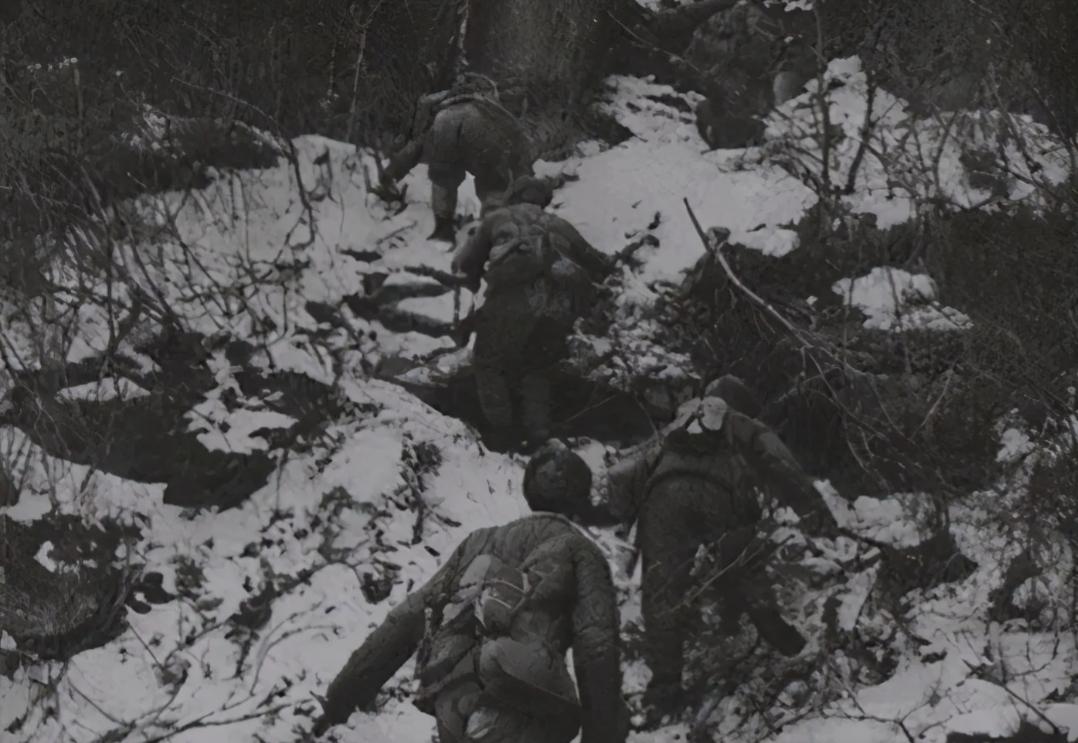

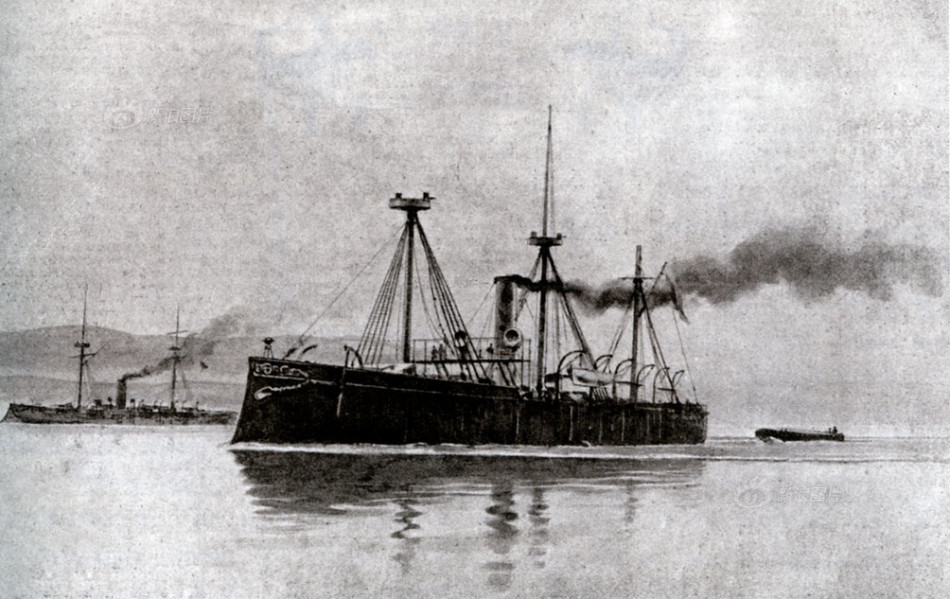

那么单纯造舰能不能将战斗力翻十倍?定远、镇远是当时世界一流的铁甲舰,但操作大舰需要数百名熟练水兵与军官。北洋水师的训练体制、海军学校的规模有限,造 20 艘同级舰意味着要提前培养几千名高素质海员,并保持长期高强度训练。这在清朝那个缺乏现代海军文化与制度的环境里难度极大。北洋水师主要依赖旅顺、大连、威海卫几个港口维修与补给。现有修船坞、炮库、煤库的容量都只能服务有限舰队。20 艘铁甲舰的日常维护耗费惊人,如果基础设施不升级,舰队可能停成“铁甲坟场”。造舰需要进口钢材、炮塔、蒸汽机,这些在十年内就会落后。日本联合舰队的优势部分来自技术更新与灵活战法。如果清廷一次性买舰而不持续更新训练、战术,战力会迅速缩水。

清廷晚期更重陆军和防内乱,海军在预算分配上经常被压缩。即便有钱,官僚集团未必愿意将巨额资金投入海防。腐败与管理问题:北洋水师在 1890 年后就因经费被挪去宫廷用度,舰艇维护不足、演习废弛。大量资金的有效使用需要严格管理制度,而这恰恰是晚清的短板。李鸿章虽懂海防,其他大臣、皇帝缺乏全球格局理解,无法形成坚决的预防性军备扩张决策。

如果真提前投入能不能改变局势?在 1880–1890 年间持续扩充海军,保持技术与训练优势,日本确实会顾忌。但要维持 10 倍战力不仅是一次花 3000 万银,而是持续巨额开支(每年维护、训练、更新甚至更贵)。现实概率不高,晚清政治结构与财政分权使得一次性大规模海军扩军很难落地,除非发生类似甲午战败的全国危机才会集中调动资源,那时已是亡羊补牢。