在北极厚厚的冰层之下,那片黑暗、寒冷、几乎与世隔绝的深海世界里,究竟藏着什么?是奇形怪状的生物,还是沉睡万年的地质痕迹?今年夏天,中国的科学家们真的驾驶着深潜器,闯进了这片人类极少踏足的冰下秘境!

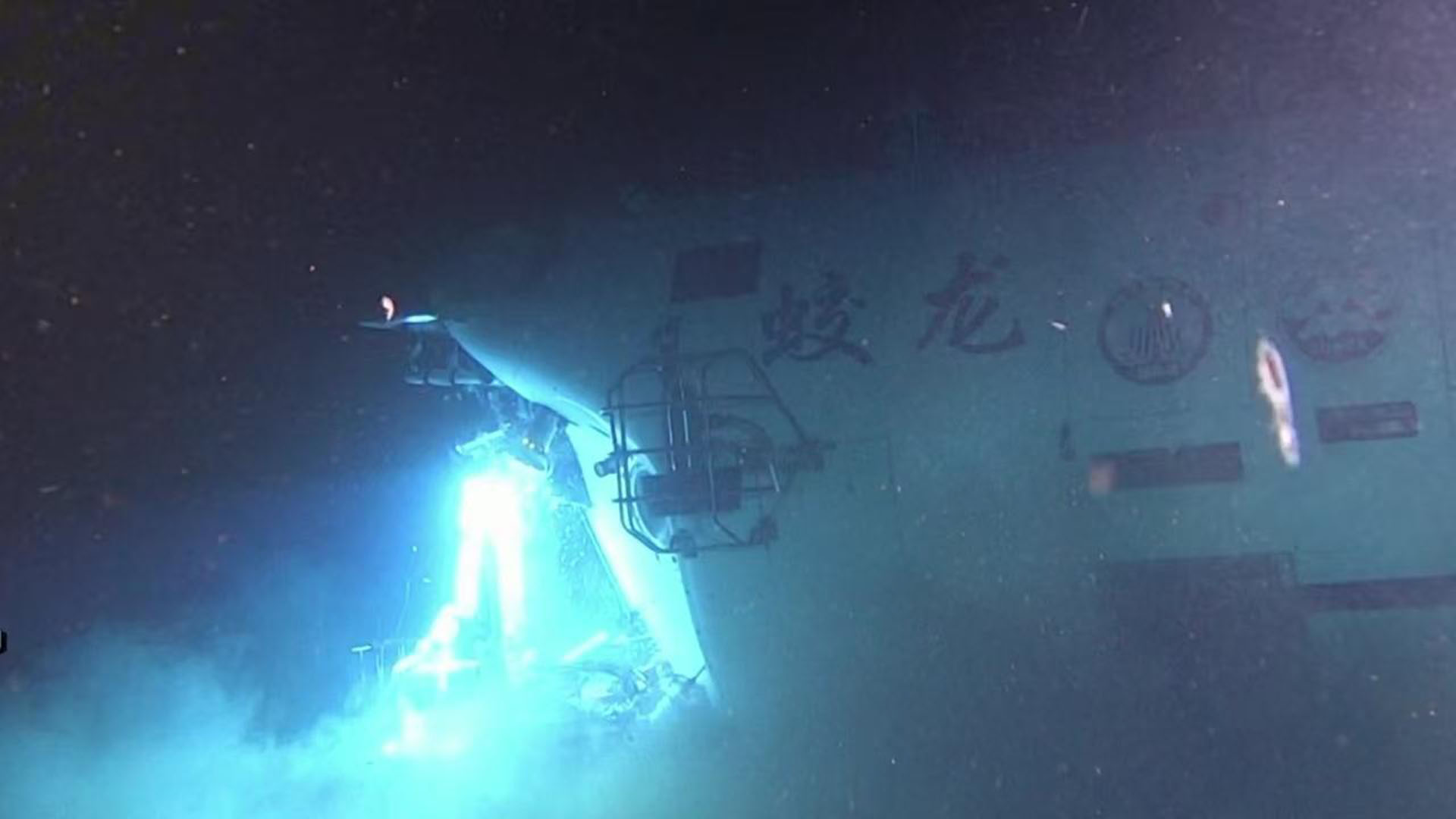

就在不久前,我国“深海一号”科考船携带着大名鼎鼎的“蛟龙”号载人深潜器,在“雪龙2”号的破冰护航下,成功完成了我国首次北极冰区的载人深潜调查任务。这不仅仅是一次简单的下潜,而是中国深海探测能力从“全海深”迈向“全海域”的关键一步——意味着咱们的深潜技术,不管在热带、温带,还是极寒的北极,都能稳稳作业!

这次任务中,“蛟龙”号在北极冰下完成了十余次下潜,还和无人潜水器联手,实现了有人/无人双潜器在极地的协同作业——你可以把它想象成在冰海里,一个“有人驾驶潜艇”和一个“水下机器人”默契配合,共同执行任务。这在全球范围内都极为罕见!

那么,北极的深海底下,到底有什么不一样?

通过高清影像和AI识别技术的分析,科学家们发现,北极部分海域的底栖生物——就是那些住在海底的小生物,在几十到上百公里的范围内,密度、种类和体型差异非常明显。有的地方生物挤挤挨挨,有的地方却冷冷清清。为什么会这样?初步推测,这和海底的地形、水深密切相关。

这些发现,未来将帮助我们绘制出极地海域的“生物多样性地图”,更好地保护这片脆弱的生态系统。

除了生物,地质方面的发现同样令人兴奋。深潜器在海底看到了疑似“麻坑”(海底甲烷逸出形成的凹陷)、溶蚀孔洞、碳酸盐岩,还有大片大片的贝类遗迹。这些痕迹暗示着,这片区域在远古时期可能曾是“冷泉”活跃区——也就是甲烷等气体从海底渗出的地方。这些蛛丝马迹,为研究北极地质历史时期的甲烷运移通道,提供了宝贵线索。

当然,在北极下潜绝不是件容易的事。在北极作业,得同时应付“风、浪、流、冰、雾、寒”好几样难题。尤其是海面漂浮的浮冰,随时可能威胁到潜水器的上浮与回收。为此,科研团队专门对“蛟龙”号进行了一系列“极地适应性改造”,可以说是为它穿上了一套特殊的“冰甲”。

比如,他们在“蛟龙”号顶部加装了多波束探测系统,用来实时监测头顶上方的浮冰情况;又增加了二次抛载装置,让潜水器在水下能更精准地控制上浮速度;还升级了导航定位设备,确保在极区地磁异常的环境中也不会“迷路”。与此同时,“深海一号”母船的通信系统也全面升级,哪怕在极地常见的浓雾和强电磁干扰下,也能和“蛟龙”号保持稳定联系。

更值得一提的是这次任务采用的“两船协同、同步观测”模式。“雪龙2”号负责破冰开道,保障作业区安全;“深海一号”则搭载“蛟龙”号开展深潜。两船配合,同步收集从海水到海冰的各项环境数据,不仅大大提升了数据的可比性,还填补了北冰洋高纬度区域多项关键环境参数的空白。

而回收方式的创新,更是让人眼前一亮。传统方式是母船追着潜水器跑,但在冰区,这样既危险又低效。这次任务中,“蛟龙”号在接近水面时,会主动通过摄像设备和多波束系统定位母船,调整自身上浮速度和位置,最终实现“潜器找船”的精准回收。这一创新,让回收效率提高了30%以上!

从7月启航,到9月凯旋,这次北极深潜任务不仅实现了技术上的多个“首次”,更标志着我国极地科学与深海探测能力的深度融合。正如国家深海基地管理中心副主任许学伟所说,这代表我国“深海进入、深海探测的科技实力不断提升”。

未来,随着更多数据被解析,更多样品被研究,这次冰下深潜带回的成果,必将进一步揭开北极深海的神秘面纱。而我们,也有理由期待,中国的深潜装备与极地科考团队,将会走向更远、更深的未知之境!