和平小屋上了热搜,社区居民自管小组、“自律委员会”成了过街老鼠,臭了大街。居民自管、村民自律,强行索取,违者村民受罚甚至被排挤出小区、村里。

这让人不仅联想到村里的村民小组,还有古时候的“皇权不下乡”!

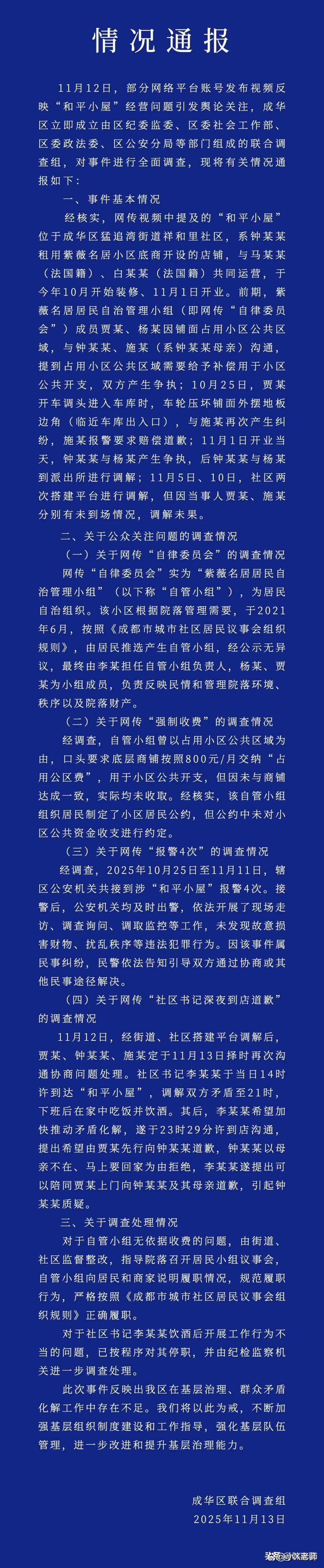

事情起因是法国友人马库斯创办的公益空间遭自称“自律委员会”人员刁难、索要800元/月的不合理管理费用,并产生争执。

官方通报,处理结果是,对于自管小组(自律委员会)无依据收费的问题,由街道、社区监督整改,指导院落召开居民小组议事会,自管小组向居民和商家说明履职情况,规范履职行为,严格按照《成都市城市社区居民议事会组织规则》正确履职。

事件结果是以大家 喜欢乐见的方式结束,经协调,当事人道歉,以后完善规范结束。

这幸亏是法治社会,是信息传播极为发达的互联网时代,更碰到了外籍友人为当事人,若是其他商户、居民,事件也许就是另外一个方式。

这真不是危言耸听,在村里、社区做过项目和工作的人绝对深有体会,任何事情都得有个“桥梁”,协调村民和居民的第三者。

原先只停留在村里,现在城里的“小区”也开始了。

随着城市化的快速发展,村民进城的剧增,各种问题剧增,小区内的居民管理和协调,小区外流动商贩众多,他们自发在空地上形成了临时性自由市场,但经常违规占道经营,乱停乱扔现象屡见不鲜,导致交通拥堵和环境脏乱差。特别是烧烤摊和夜啤酒食客,半夜高声喧哗,严重影响附近居民的生活。城市化管理成为街道办重要职责!

为了解决问题,做好协调沟通工作,业主委员会、商家自治委员会,包括此次和平小屋中的“自管小组”、“自律委员会”,其初衷是通过居民、村民内部选举,成立一个沟通、协调的公益服务机构。

现在,这些机构却成为一些“有心人”的牟利甚至权力影响机构。

官方通报中,网传“自律委员会”实为“紫薇名居居民自治管理小组”(以下称“自管小组”),为居民自治组织。该小区根据院落管理需要,于2021年6月,按照《成都市城市社区居民议事会组织规则》,由居民推选产生自管小组,经公示无异议,最终由李某担任自管小组负责人,杨某、贾某为小组成员,负责反映民情和管理院落环境、秩序以及院落财产。

自管小组曾以占用小区公共区域为由,口头要求底层商铺按照800元/月交纳“占用公区费”。

这个小组已经不简单是协调机构,还是一个可以“征收”费用,管理小区环境、秩序以及院落财产的“实权”部门。

以社区居民的意愿,打着村民自治、自律的旗号,管着一方社区天地,妥妥的“十里侯”。

不仅是成都这个自管小组,其他很多地方色业主委员会等类似机构,都在变样,特别是一些基层机构的介入,对于业主选择实行全面管理协调,指定选择对象,指定条件,指定方式,让协调机构成为居民、业主厌恶甚至对立的机构。

这种现象,完全违背建立初衷,可以休矣!

#和平小屋#