2025年11月9日,高达400米的 “大气观测重器”庐州塔(大气环境气象梯度观测塔)正式开工;而不久前,高新区蜀西湖畔155米高的微重力环境落塔已悄然启动建设。

▲大气环境气象梯度观测塔

▲155米微重力环境落塔

两大超高科学设施接连落地,既为合肥新增关键科研平台,更标志着其科研实力再上新台阶。

合肥是全国第二个获批建设的综合性国家科学中心城市,依托中国科学院合肥物质科学研究院和中国科学技术大学,聚焦信息、能源、健康、环境四大领域,建有全超导托卡马克、稳态强磁场、同步辐射光源等大科学装置集群。

今天就斗胆跟大家盘点下合肥的硬核科技实力,看看这座城市为未来科技发展做了哪些前瞻性布局~ 内容若有遗漏或不当之处,还请大家多多批评指正!

一、大科学装置

全球经验证明:大科学装置是“产业放大器”,建设大科学装置,探索科学的边界。在科技迅猛发展的今天,大科学装置作为国家重大科技基础设施,已成为推动科技创新的关键利器。

大科学装置按用途一般分为四类:1、专用基础设施,2、公益基础设施、3、公共实验平台,4、专用技术平台。

大科学设施干的都是面向世界科技前沿、经济主战场、国家重大需求和人民生命健康等需要的大事。

截至2025年,全国已建成或在建的大科学装置有77个,其中34个投入运行,部分跻身全球第一方阵。形成了以安徽合肥、北京怀柔、上海张江以及粤港澳等综合性国家科学中心为核心的大科学装置集群。

合肥目前已有、在建、预研的大科学装置达13个,它们已然成为国之重器、科技“明星”。

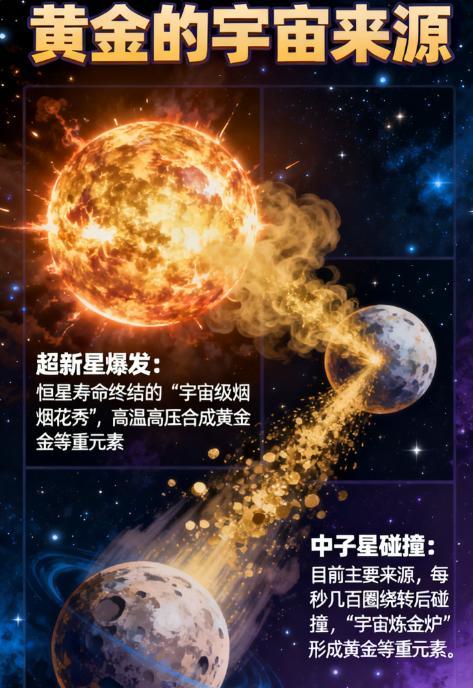

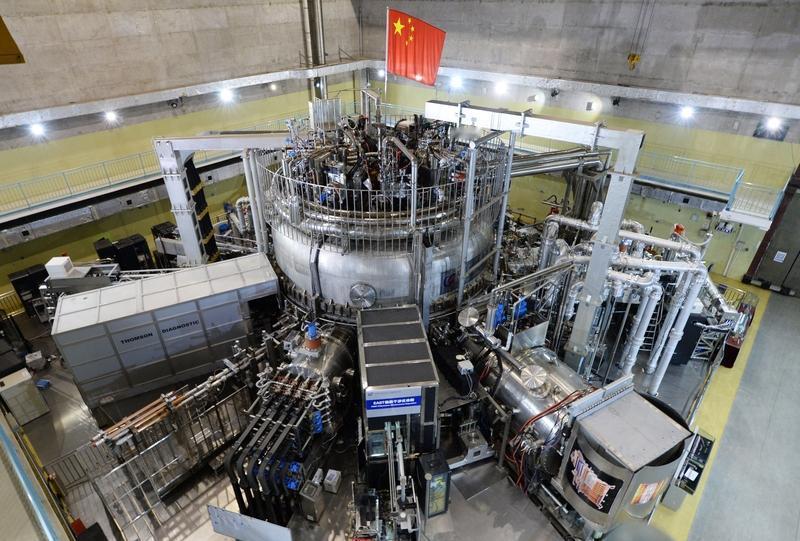

1、全超导托卡马克(已建)

全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)也被昵称为“人造太阳”,是我国自主设计、研制的世界首个全超导非圆截面托卡马克装置,EAST的建设就是为了实现三大科学目标:电流1兆安、温度1亿摄氏度、运行维持1000秒。

2006年9月16日,EAST获得了第一次等离子体;

2012年,实现411秒2000万摄氏度等离子体运行;

2016年,实现5000万摄氏度102秒等离子体运行;

2017年,实现101秒高约束模等离子体运行;

2021年,实现1.2亿摄氏度101秒等离子体运行;

2023年,实现403秒可重复的长脉冲高约束模等离子体运行;

2025年,EAST首次实现1066.76秒的长脉冲高约束模等离子体运行,创造了新的世界记录。

2、稳态强磁场实验装置(已建)

同样是我国自主研制的国内唯一能提供稳态强磁场条件的实验装置,为材料、物理、化学、生命科学等学科的前沿研究提供世界一流的强磁场实验条件。

稳态强磁场实验装置2017年9月27日建成使用,是世界上第二台达到这一级别的装置,使中国成为继美国、法国、荷兰、日本之后第五个拥有稳态强磁场的国家。

2022年8月,混合磁体(磁体口径32毫米)产生45.22特斯拉的稳态磁场,刷新同类型磁体的世界纪录;

2024年9月,水冷磁体产生42.02特斯拉的稳态磁场,打破美国保持7年的世界纪录;

截至2023年底,装置运行超过60万机时,为国内外197家用户单位提供实验条件,支撑物理、化学、材料、生物医药等多学科前沿探索,发表论文2500余篇,其中Nature Index文章超600篇。

3、合肥同步辐射装置(已建)

是我国第一台自主建设的专用同步辐射装置,主要面向先进功能材料、能源与环境、物质与生命科学交叉等领域的研究,为我国基础科学及基础应用科学提供先进的研究平台。

合肥同步辐射光源由中国科学技术大学国家同步辐射实验室运维,在职职工200余人,其中中国科学院和工程院院士各1人,博士生导师44人,20多人次入选国家级人才专项或担任国家重点研发计划项目首席科学家

目前合肥同步辐射光源的运行开放达到国际同类装置的先进水平,每年运行时间超过7000小时,开机率优于99%,为国内外用户提供40000小时以上的优质机时。

4、未来网络实验设施(合肥分中心)(已建)

是我国信息与通信领域唯一的重大科技基础设施,为突破网络基础理论科学前沿、解决网络信息产业发展和国家网络信息空间安全保障等重大科技问题提供基础平台。

国家未来网络试验设施合肥分中心于12月13日上午开通,作为该设施全国四大中心之一,合肥分中心项目也是合肥综合性国家科学中心第一批重点建设项目。分中心的建设内容包括以合肥为中心的8个城市的13个边缘网络节点、5000个网络接入节点的合肥边缘网络试验站点、云数据中心、试验服务平台、创新实验中心、运行管控中心以及示范应用实例。

5、紧凑型聚变能实验装置(BEST)(在建)

聚变能源俗称“人造太阳”,BEST将在第一代中国人造太阳EAST装置基础上,首次实现聚变能发电演示,BEST核心目标是首次实现氘氚燃烧等离子体的稳定运行并演示发电,填补从“实验堆”到“示范堆”的工程化空白。

BEST项目的启动标志着我国在可控核聚变领域的技术突破和工程化应用迈入新阶段,项目建成后将成为全球首个紧凑型聚变能实验装置。

6、合肥先进光源(在建)

是基于衍射极限储存环技术的第四代低能量区同步辐射装置,2023年9月20日开工建设,预计将于2028年建成验收,是研究粒子微观行为、轻质元素结构、材料电子态、化学态、自旋态变化的重要研究平台。

同步辐射光源,被誉为“前沿科研的眼睛”“科技的灯塔”。合肥先进光源国家重大科技基础设施项目,是国际先进的低能区第四代同步辐射装置,产生软X射线的亮度和相干性比前代光源有百倍以上提升,将在空间、时间、能量等维度发展具有更高精度和灵敏度的实验方法,在物理、电子、信息、化学化工、材料、生命科学等领域发挥关键作用。

建成后,将成为国际先进的低能量区同步辐射光源,助力打造世界级的光子科学与应用中心,建成我国全能量区覆盖的先进光源体系,促进前沿科技发展及创新能力建设。

7、聚变堆主机关键系统综合研究设施(在建)

聚变堆主机关键系统综合研究设施也被称为“夸父”,主要建设内容为超导磁体研究系统和偏滤器研究系统,建成后可成为国际聚变领域参数量高、功能最完备的综合性研究平台,极大促进我国聚变能应用的进程。

目前大科学装置“夸父”学名聚变堆主机关键系统综合研究设施(英文简称“CRAFT”),其八分之一真空室及总体安装系统通过专家组测试与验收,系统研制水平及运行能力达到国际先进水平。

8、超级陶粲装置(预研)

中国科学技术大学谋划的大科学装置,是运行在陶粲能区的超高亮度第三代正负电子对撞机装置。

正在筹建的“超级陶粲装置”是新一代正负电子对撞机。它可以使电子和正电子在高速的状态碰撞,产生各种高能的粒子。正负电子对撞机的优点在于它可以达到很高的亮度,高亮度的对撞联合较大的产生截面,有利于观测稀有的物理过程。

“超级陶粲装置”这个新一代“大国重器”一旦建成,将在未来20年至30年内保持我国在陶粲能区粒子物理实验研究的世界领先地位,在基础科学研究、高新技术创新和复合型创新人才培养等方面将发挥重大意义。

9、行星环境与物质地面模拟设施(预研)

是深空探测实验室重点布局、面向深空探测领域、提升我国深空探测方面基础科学研究能力的重大科技基础设施。

10、稳态强磁场实验装置二期工程(预研)

由中国科学院合肥物质科学研究院、安徽大学等建设,选址未来大科学城片区,项目建设国际领先的稳态强磁场装置以及具有空间、时间、能量分辨能力的先进科学实验测量系统,建成后将满足国家重大需求中的瓶颈问题对更稳态磁场环境、更先进表征技术手段的需求。

未来计划融合水冷、高温超导与低温超导磁体,挑战巨大但技术储备已在进行,正积极筹备申请“十五五”国家大科学装置。

11、空地一体量子精密测量实验设施(在建)

8月份合肥国家实验室“空地一体量子精密测量实验设施”项目的核心组成部分-微重力环境落塔(太空实验塔)规划正式对外公示,太空实验塔专门用于模拟太空失重环境下的科学研究。其核心功能是解决科学家无法频繁进入太空开展实验的难题,通过地面设施为各类太空实验提供经济高效的测试平台。

空地一体量子精密测量实验设施总投资达22.8056亿元,将建设广域空地链路、局域量子精密测量、空间实验环境及设施支撑等系统,而建设地点就位于合肥高新区。按照计划,到2035年,合肥高新区将基本建成“世界量子中心”,实现从国内领跑到世界领先的大跨越。

12、雷电防护与试验研究重大实验设施(在建)

雷电防护与试验研究重大试验设施是国家部委“十三五”立项项目,主要建设雷电综合实验室、极高冲击雷电压试验系统、全参数冲击雷电流试验系统等科研设施,用于研究地球大气雷电产生的极高雷电压、极强雷电流及强电磁效应对大型装备(飞机、船舶等)的影响机理及防护措施,可满足我国在今后较长时期内的雷电电磁效应试验研究需求,同时将有力支撑大气电学、材料学、脉冲功率技术、高电压技术等基础研究和电力、高铁、风电、太阳能等民用领域的相关雷电防护设计与试验需求,主要技术指标将超过欧美同类装置。

目前位于未来大科学城核心区域的合肥航太雷电重大试验设施项目正在火热建设中,高达118米的航太雷电综合试验大厅已拔地而起。

13、高精度地基授时系统(合肥一级核心站)(拟建)

高精度时间频率是国家重要的战略资源,是国防建设、科学研究和社会发展中至关重要的参量,旨在提高国家授时系统的安全性、授时精度和可靠性,对国家安全、科学研究和基础产业具有重要意义。

全国共设3个一级核心站,5个二级应用站和19个三级测试站。三个一级站分别设在西安、北京和合肥。其中,合肥一级站建设将依托中科院量子信息和量子科技创新研究院,负责量子时频传输研究及其在量子通信和量子精密测量中的应用研究。

二、研究院

除了上面13个大科学装置,合肥作为综合性国家科学中心城市之一,合肥作为综合性国家科学中心城市之一,还拥有五大研究院。

1、能源研究院

由安徽省和中国科学院共建,依托中国科学技术大学、合肥物质科学研究院等单位,聚焦化石能源清洁利用、可再生能源开发、核聚变能研究等领域,承担国家级科研任务,孵化多家高新技术企业。

2、人工智能研究院

专注于人工智能技术研发与应用,孵化企业涵盖类脑智能、网络安全等领域,部分成果入选中国隐形独角兽企业。

3、大健康研究院

聚焦新药创制和医疗器械研发,与企业合作开发药品和医疗器械,部分产品实现海外出口。

4、数据空间研究院

从事数据基础设施、医疗数据分析、区块链等技术研发,推动数据驱动的创新应用。

5、环境研究院

关注生态环境保护与治理技术研究,助力区域可持续发展。

三、其他科研领域

2025年9月份在上海举办的《外滩大会》,“合肥造”科技成果也格外耀眼,中科深谷按摩理疗机器人、无论科技的多模态交互机器人、中国科学院阿拉丁智能团队具身智能心理专业咨询帮扶版机器人等吸引了众多参会者的目光,成为大会上的亮点,也体现了合肥在机器人领域的先发优势。

在量子领域,中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”自2024年1月6日上线运行以来,已为全球143个国家和地区的用户成功完成超50万个量子计算任务,全球访问量突破2900万次,刷新我国自主量子算力服务规模纪录。这一数据标志着中国自主量子算力已从“可用”迈向“规模化应用”阶段,成为全球量子计算领域的重要参与者。

虽然基础科研的转化过程比较漫长,但也是押注未来的最重要筹码,合肥也一直在发挥五大研究院的作用,推进大科学装置“沿途下蛋”,推进科技成果转化。

在4月份举办的第三届中国(安徽)科技创新成果转化交易会上,有2000多家参展单位带来4100多项创新成果,合肥作为国家重大科技基础设施集群地,累计衍生科技成果200余项,孵化科技企业近50家,带动聚变能源、量子信息等未来产业发展。

合肥在高科技领域表现亮眼。建成多个国家大科学装置,诞生众多前沿成果,并已经形成新能源汽车、光伏储能、新型显示、智能家电、高端装备、人工智能等千亿级产业链,主要创新指标居省会前列,跻身全球科研城市前 20,全球科创集群百强。科技成果转化成效显著,不断催生新产业。

期待合肥更美好的未来!