标签: 国际热核聚变实验堆

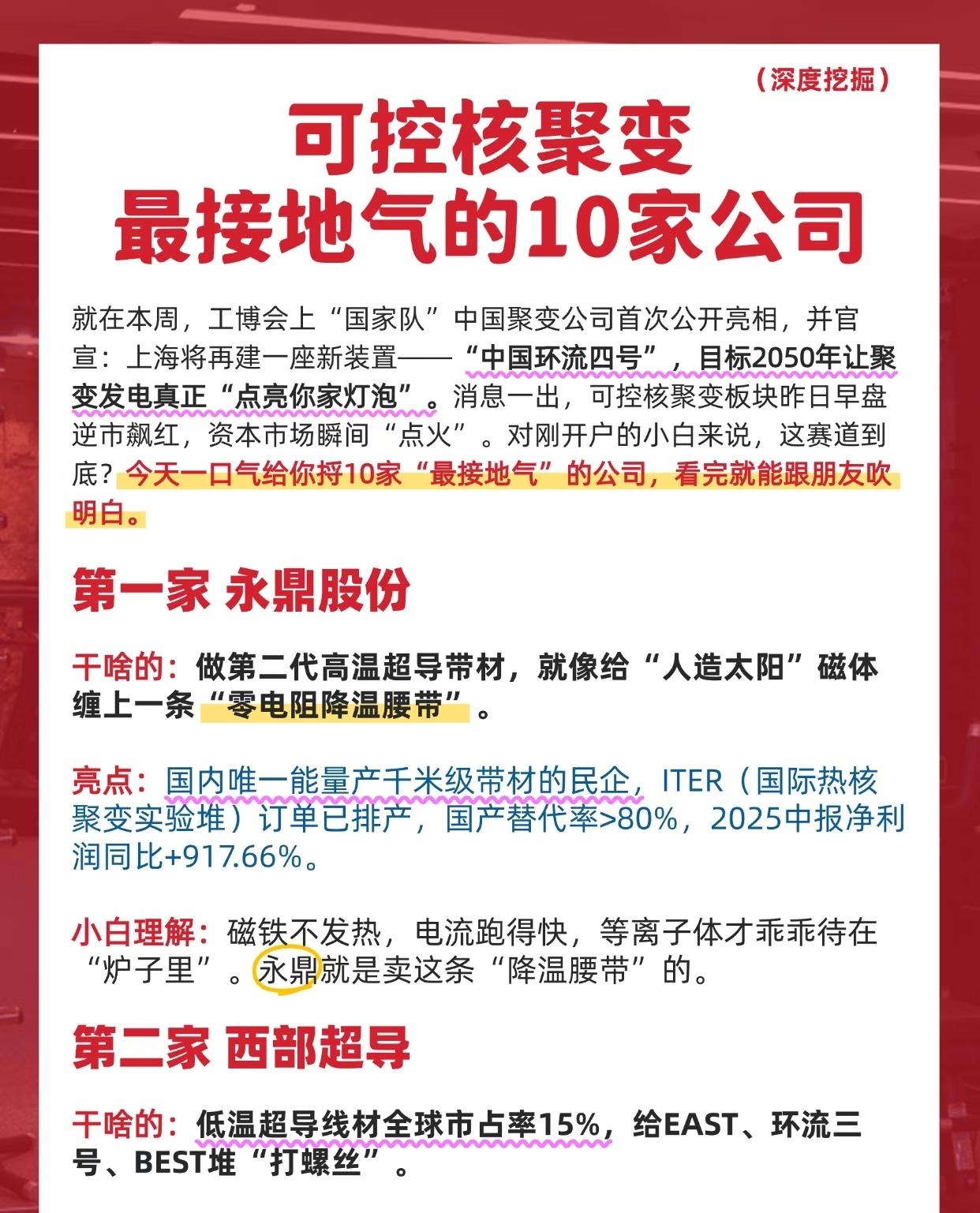

可控核聚变+军工+华为 概念:最正宗的7家公司(名单)

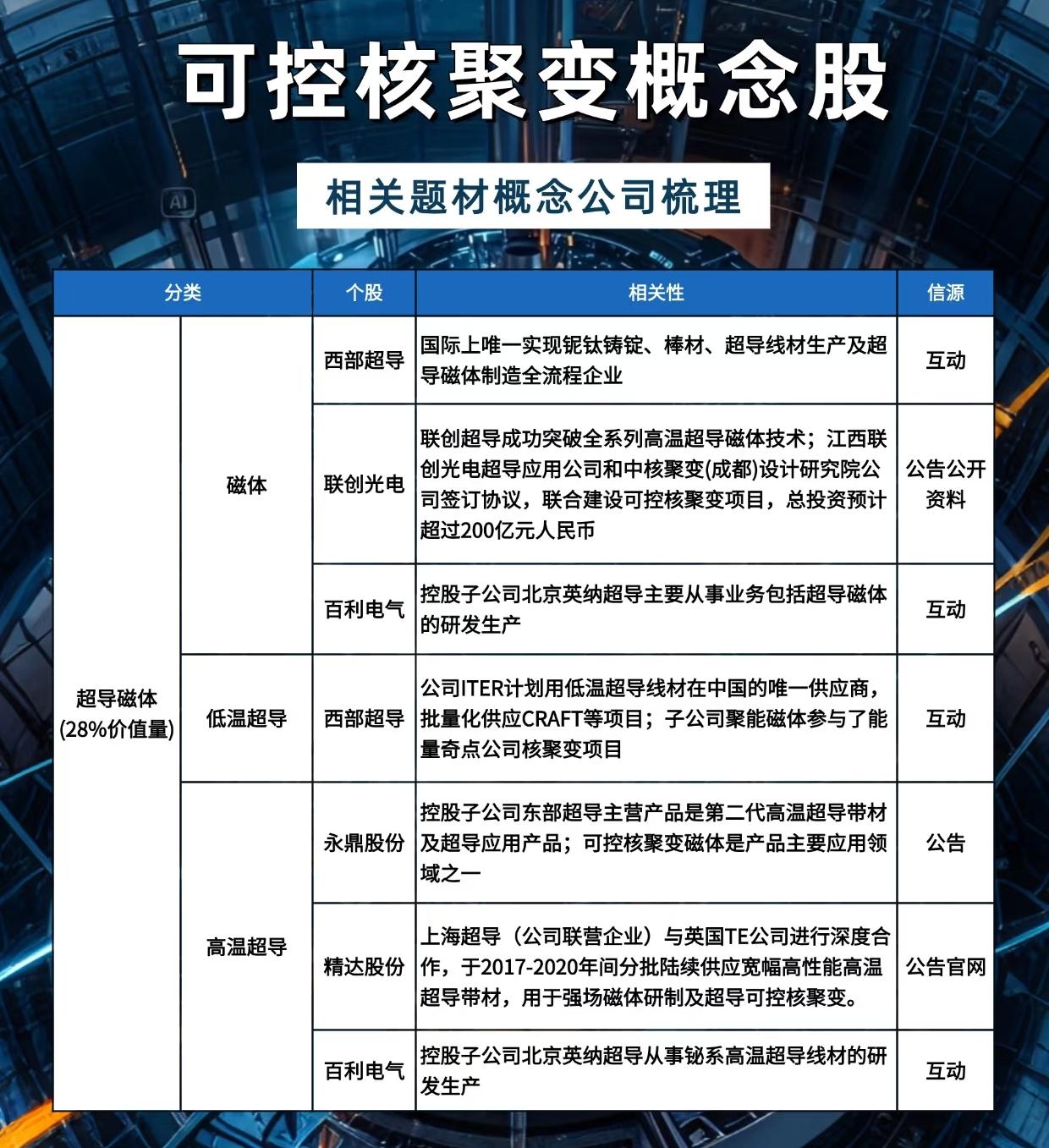

可控核聚变:布局超导电缆与磁体系统,参与国际热核聚变实验堆(ITER)项目,提供高温超导带材及低温制冷设备。军工领域:特种光缆应用于舰载通信系统,耐辐射电缆适配核潜艇,军用光纤市占率领先。华为合作:与华为共建5G+...

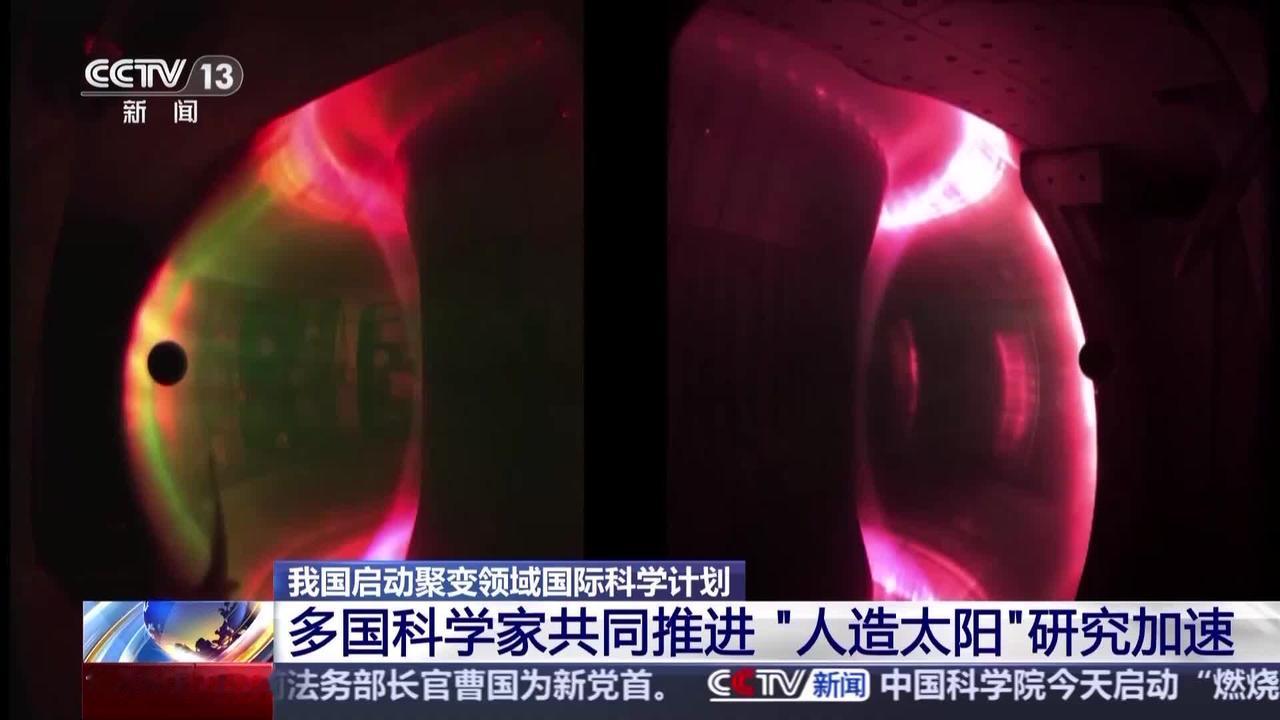

可控核聚变离我们还有多远?2025年全球突破让人造太阳不再是神话!

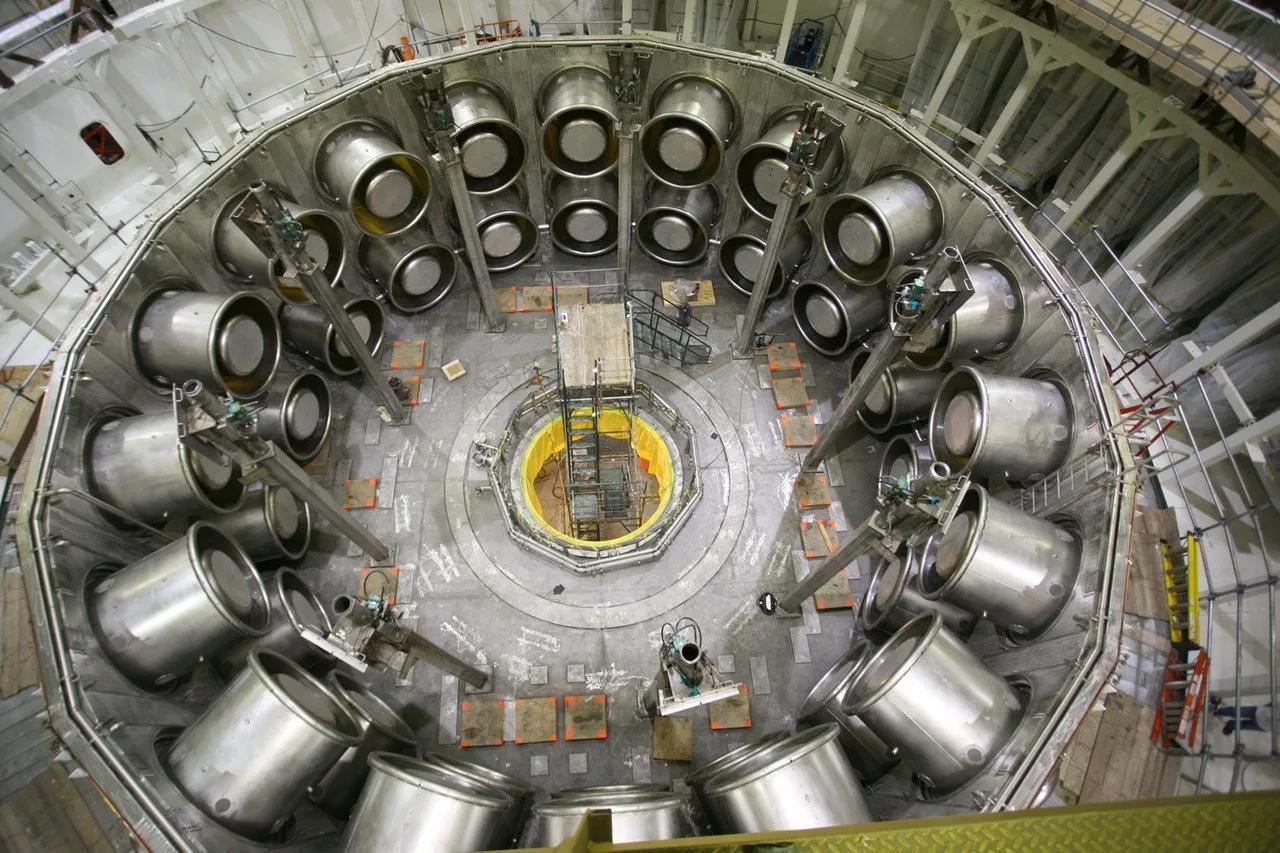

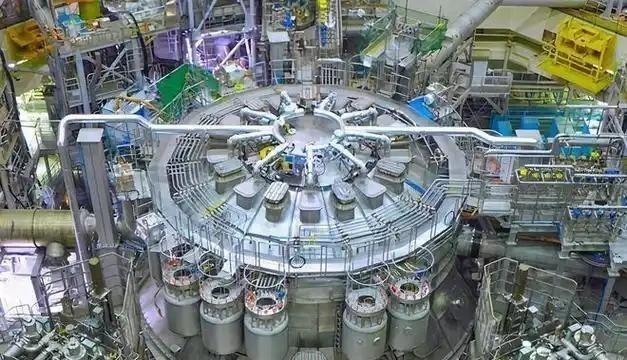

3.国际热核聚变实验堆(ITER)的中国贡献 中国承担了ITER装置 18%的核心部件制造,包括: 全球最大的超导磁体线圈(重达360吨) 精密的等离子体诊断系统 氚燃料循环系统 这些技术积累正转化为自主创新的"护城河。四、普通人能...

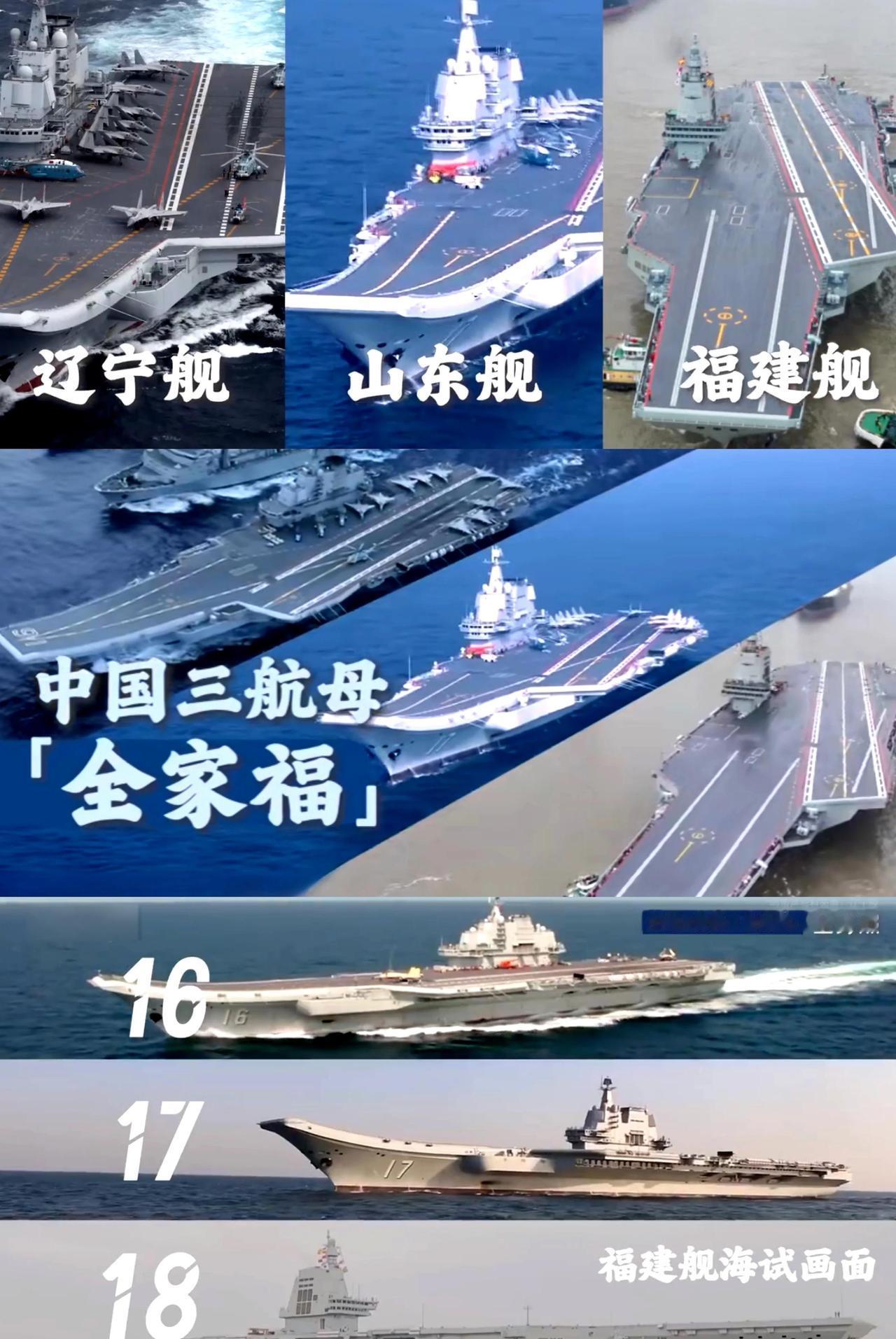

中国“人造太阳”一旦点亮,美国11艘航母舰队,将在24小时内,被激光武器“烧成废

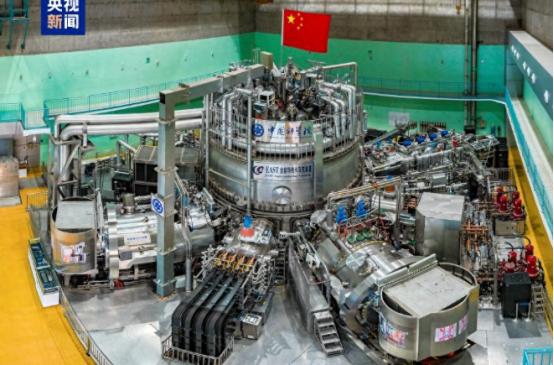

中国“人造太阳”一旦点亮,美国11艘航母舰队,将在24小时内,被激光武器“烧成废铁”!别再谈什么航母、导弹了,谁第一个掌握可控核聚变,谁就掌握了“无限能源”。当全球还在争论“航母是否过时”时,中国科技界抛出震撼弹——可控核聚变技术突破或让美国11艘航母在24小时内沦为废铁!这并非科幻电影桥段,而是基于EAST“人造太阳”实测数据与激光武器实战案例的硬核推演。先得搞明白“人造太阳”到底是啥。它的学名叫全超导托卡马克核聚变实验装置,咱们国家的“人造太阳”EAST,2024年底刚创下新纪录——实现1.2亿摄氏度等离子体运行403秒,这可是全球目前最长的高参数运行时间。可控核聚变的原理和太阳发光发热一样,靠氢的同位素氘和氚在极高温度下聚变释放能量,这种能量清洁又高效,一升海水里的氘聚变产生的能量,相当于300升汽油,而且几乎没有核废料。现在各国都在抢着突破,美国的ITER项目、英国的JET装置,都在跟中国的EAST比速度。为啥说它能让激光武器厉害到“烧航母”?关键就在能源。现在的激光武器最大的短板就是“缺电”,美国海军在“波特兰”号两栖舰上测试的激光武器,功率才150千瓦,只能打打无人机和小型船只,想击穿航母的甲板装甲,至少得千万瓦级的功率。可这么大的功率,普通的舰船发电系统根本扛不住,开不了几分钟就得停机。但可控核聚变不一样,一旦实现稳定运行,一座小型核聚变反应堆就能给舰船提供源源不断的电能,让激光武器摆脱能源限制,随时保持高强度作战状态。中国在激光武器领域早有布局。2023年公开的“寂静狩猎者”激光防御系统,已经能在3公里内击穿5层2毫米厚的钢板,功率达到300千瓦,虽然跟“烧航母”的要求还有差距,但技术路线已经很清晰。更关键的是,中国把激光武器和舰船电力系统的研发绑在了一起,江南造船厂去年曝光的新型驱逐舰模型,就预留了专门的核聚变反应堆安装空间,还配备了大型激光武器发射装置,明显是在为“无限能源+激光武器”的组合做准备。再看美国的11艘航母舰队,这些被称为“海上堡垒”的大家伙,其实有个致命弱点——甲板和上层建筑都是金属结构,面对高强度激光武器时,根本扛不住持续高温。有军事专家测算过,要是有一台功率2000千瓦的激光武器,瞄准航母甲板同一个点照射10秒,就能烧出直径1米的大洞,让舰载机没法起飞;要是照射弹药库或者燃油舱,甚至可能引发爆炸。而有了可控核聚变提供的无限能源,激光武器可以24小时不间断作战,不用像导弹那样担心库存,一艘装备核聚变反应堆的战舰,理论上能对抗一整支传统航母舰队。不过也得客观说,现在这些还处于技术探索阶段。可控核聚变要实现商业化运行,至少还得15-20年,要mini到能装在舰船上,难度更是翻倍。激光武器也面临着大气干扰的问题,下雨天、大雾天,激光的射程和威力都会大打折扣。美国也没闲着,他们的DARPA正在研发“定向能武器电力系统”,想把小型核聚变反应堆和激光武器结合,还计划2030年前在航母上测试。但不可否认的是,中国在“人造太阳”领域的领先,已经让“无限能源”从科幻走向现实的脚步加快了。一旦这个技术突破,不光是军事领域,能源、交通、制造业都会迎来巨变。到时候,别说是航母,整个传统的作战模式都可能被改写,谁先拿到这张“入场券”,谁就能在未来的竞争中占据主动。技术的浪潮就是这样,它不会停下来等任何人,那些曾经看似坚不可摧的海上巨兽,如果听不到新时代的浪潮声,最终的归宿或许不是沉入冰冷的海底,而是在人们的记忆中悄然生锈。信源:央视新闻

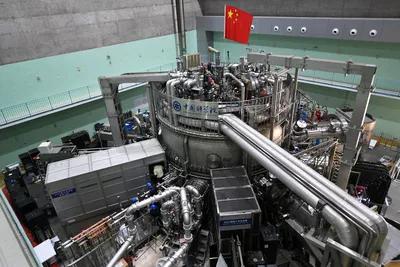

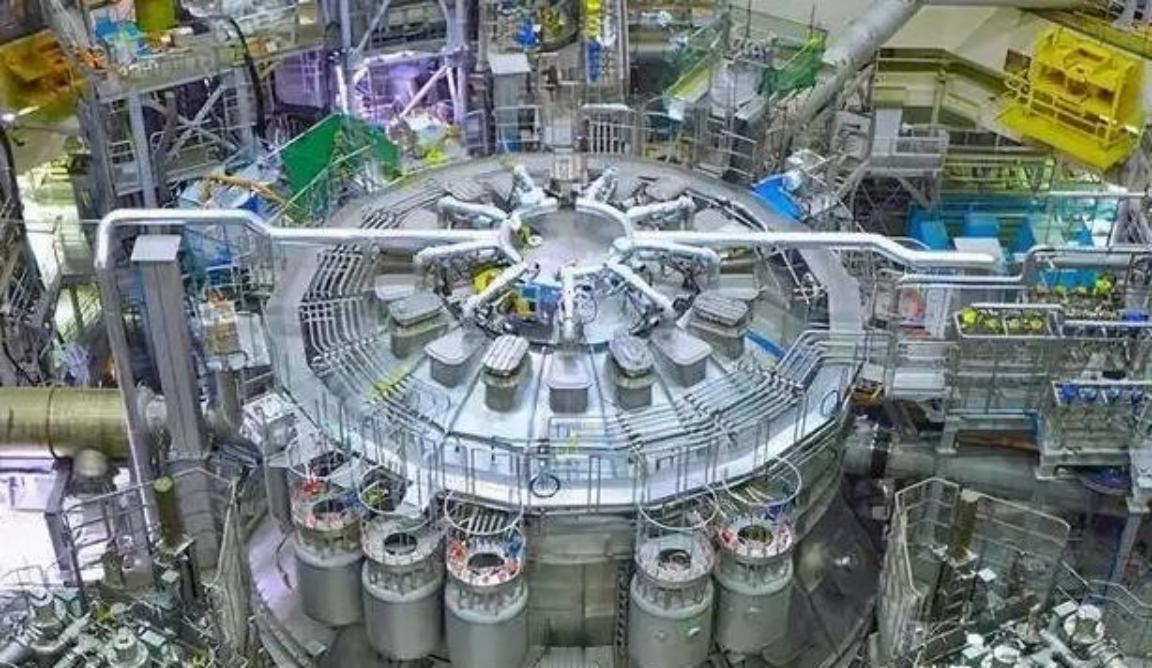

中国核聚变技术获国际原子能机构肯定,“环流三号”亮相聚变能国际大会

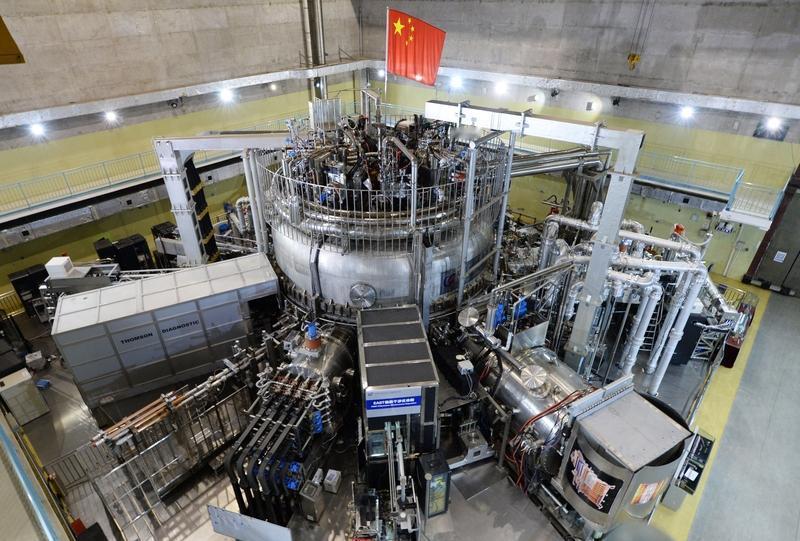

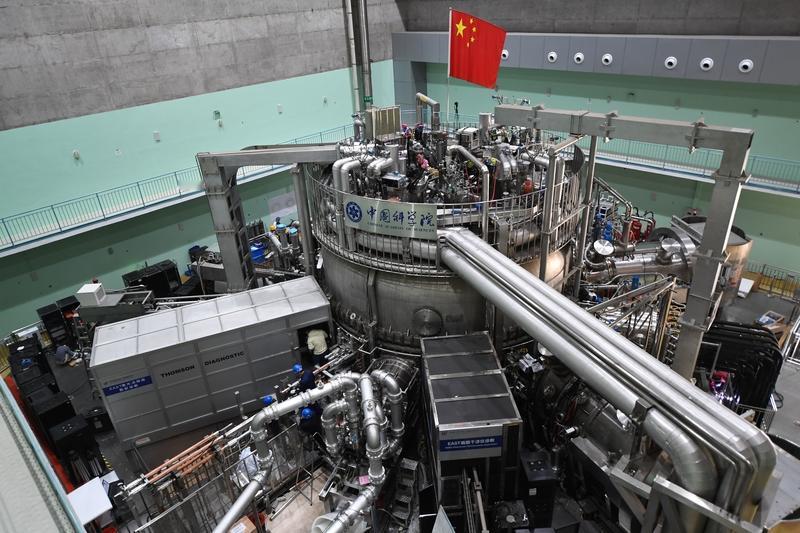

其等离子体体积在国内同类装置中排名第一,离子温度可达1.5亿度,电流可达3兆安,是国内唯一具备堆芯级等离子体运行能力的大型托卡马克装置,也是国际热核聚变实验堆(ITER)组织在中国的唯一卫星装置。新一代“人造太阳”中国...

中能观察丨“永远50年”魔咒已破?可控核聚变还有多远?

同时,中国也在国际热核聚变实验堆(ITER)计划中,承担了多个核心部件的研发与制造任务。资料显示,ITER计划是7大成员方(中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国)合力建造的史上最大托卡马克装置,旨在验证大规模聚变...

终极能源争夺战:合肥、成都、上海抢占核聚变万亿赛道

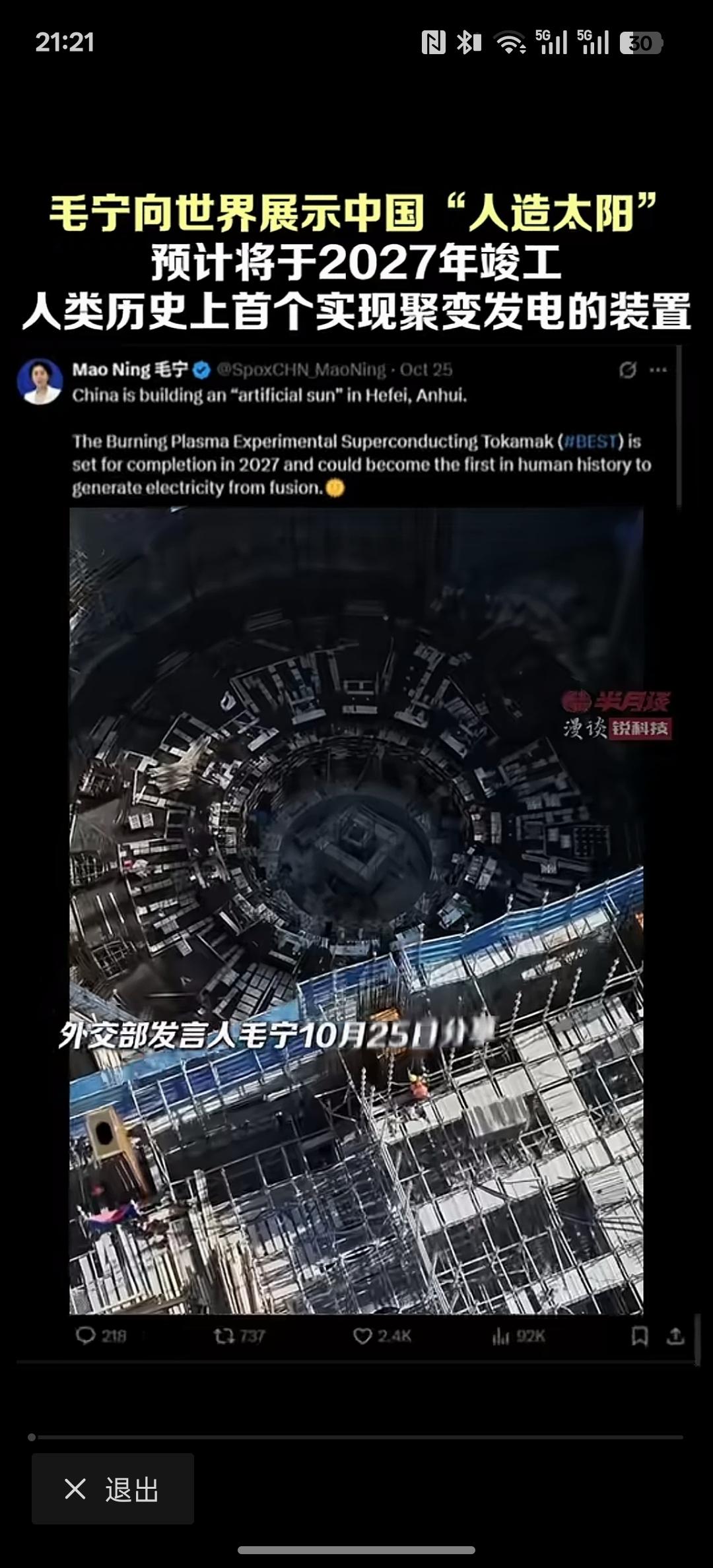

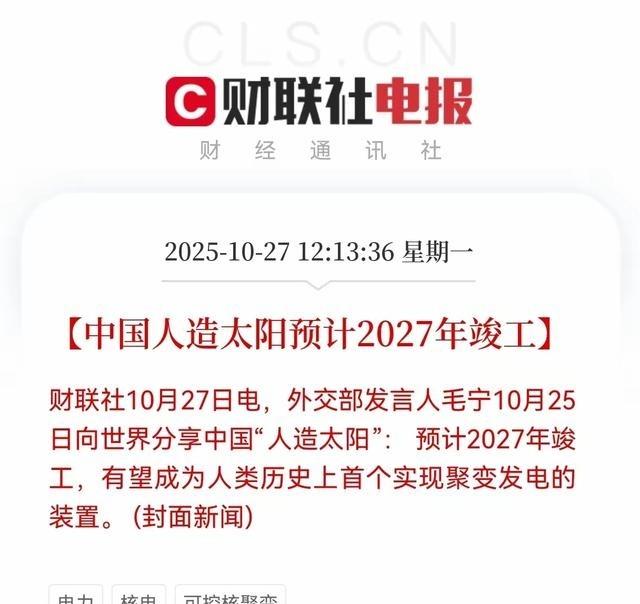

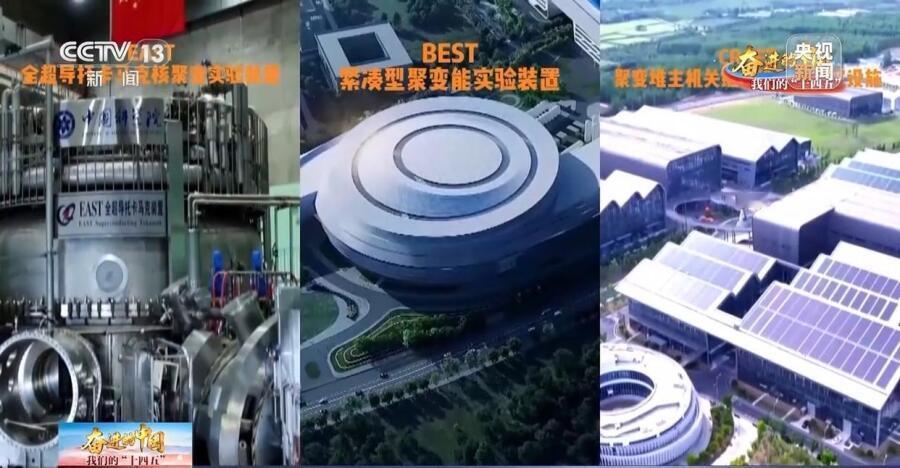

这是《环球零碳》的第1714篇原创 可控核聚变领域一直流传着一个“永远50...该装置采用紧凑高场超导托卡马克技术,计划2027年实现全球首次聚变能发电演示,2030年达成发电目标,比国际热核聚变实验堆(ITER)时间表提前十年以上。...

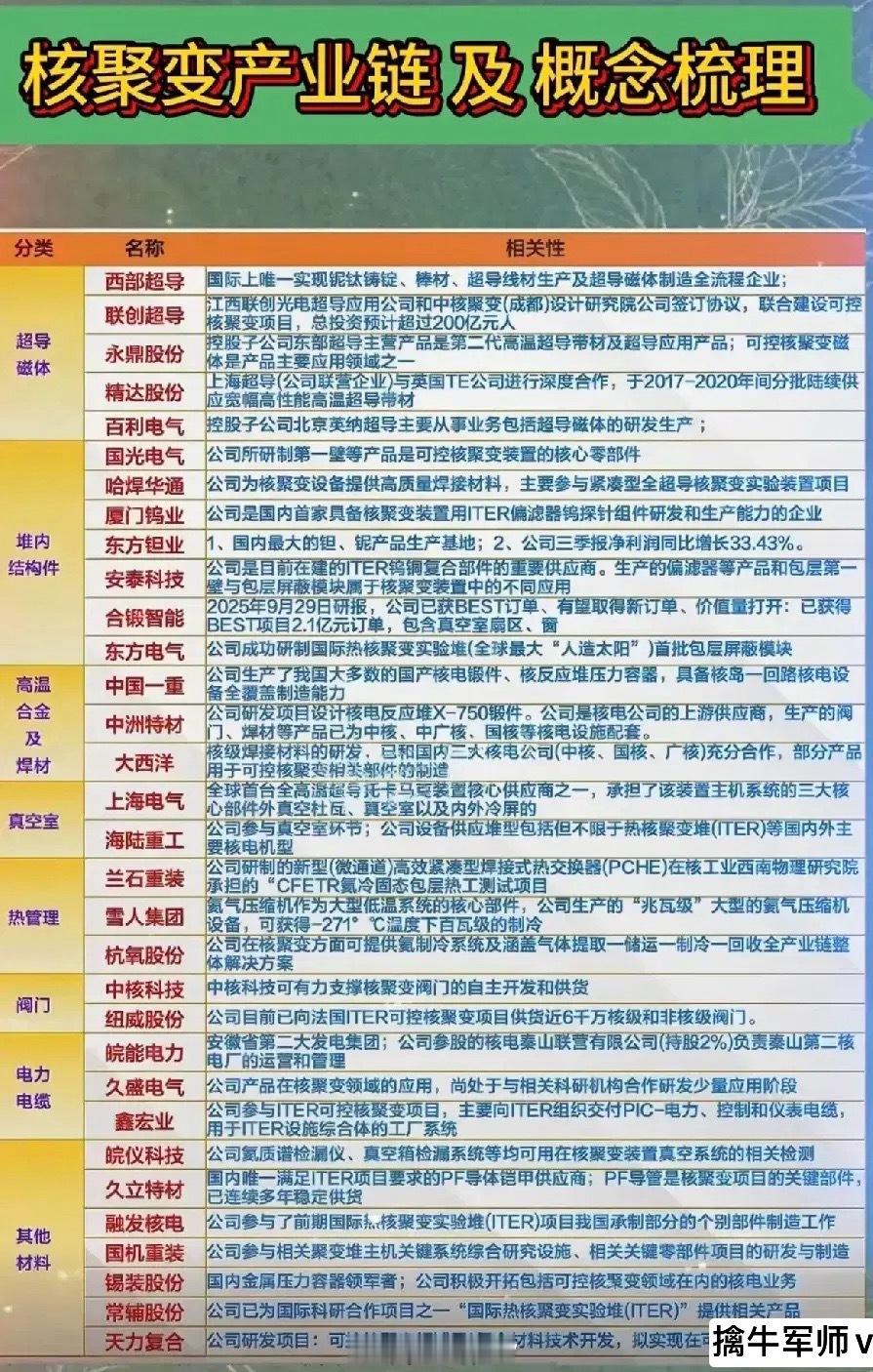

个股异动|安泰科技4连板 公司多项产品应用于核聚变等领域

10月13日,安泰科技在互动平台表示,公司研发生产的偏滤器全钨复合部件、第一壁组件等产品已成功应用于我国“人造太阳”EAST大科学工程装置、CRAFT(夸父)、中国聚变工程CFETR和国际热核聚变实验堆ITER项目。2025年,公司再次...

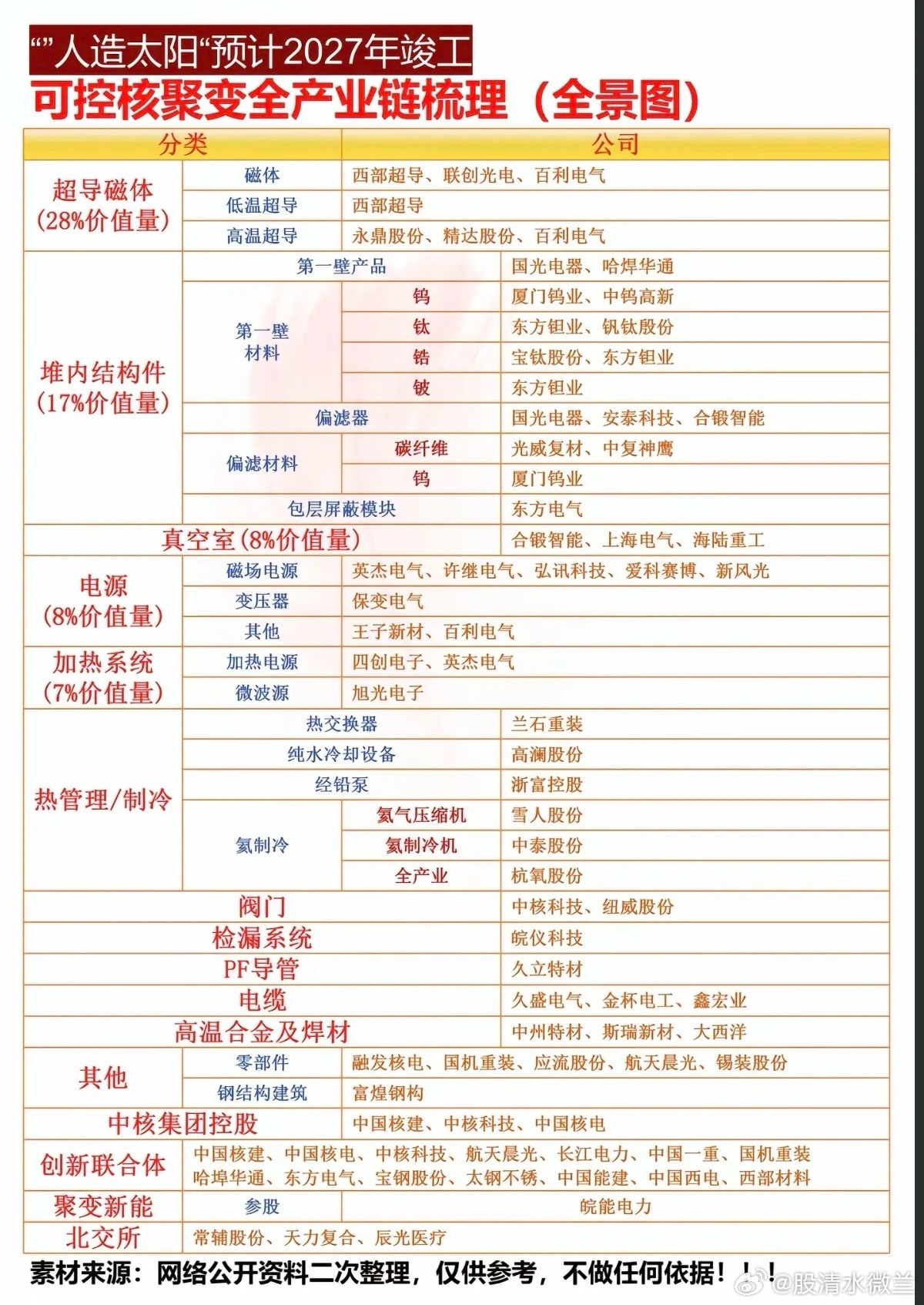

5分钟看懂中国可控核聚变产业链,“2035发电”倒计时开启!

在2024年全球聚变装置中,托卡马克以49.69%的占比,成为最主流方案,全球最大“人造太阳”项目国际热核聚变实验堆(ITER)便采用这一技术;仿星器(14.47%)、激光惯性约束(7.55%)及其他路线(28.29%)同步探索。从装置构成...

可控核聚变+人形机器人:最正宗的6家公司(名单)

可控核聚变领域:深度参与ITER(国际热核聚变实验堆)项目,为托卡马克主机TAC-1安装工程供应极向场变流器线缆,通过60年耐辐照测试,打破国外技术垄断。人形机器人领域:研发高强度柔性线缆,覆盖手指关节至本体全链路连接,...

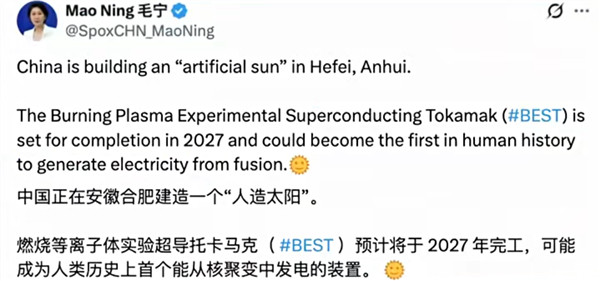

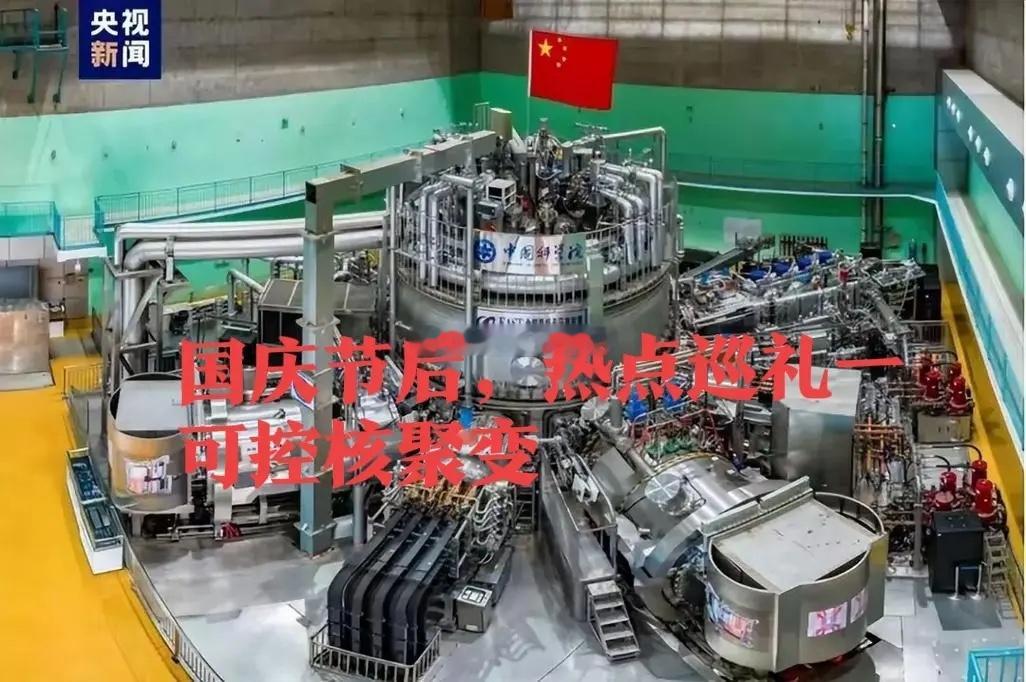

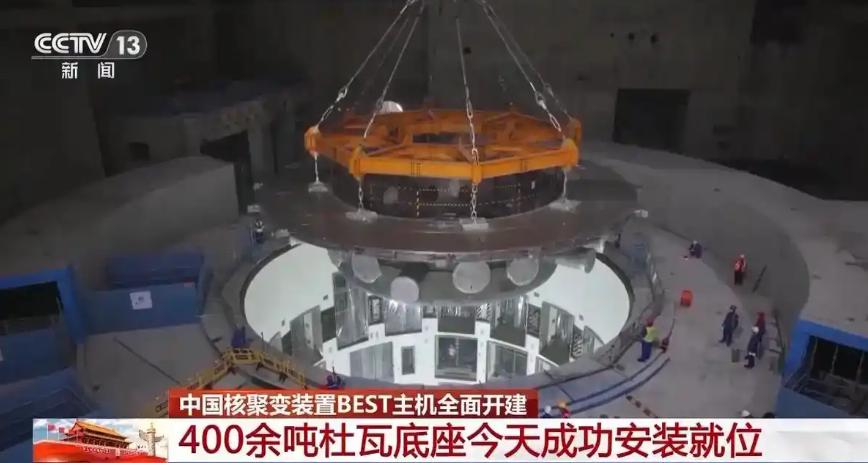

中国"人造太阳"再升级!从BEST突破看懂核聚变三大掘金路线国庆期间,国内科

中国"人造太阳"再升级!从BEST突破看懂核聚变三大掘金路线国庆期间,国内科技界传来重磅消息:安徽合肥的BEST装置成功安装核心部件杜瓦底座,这可不是普通的"螺丝拧紧",而是标志着中国紧凑型核聚变装置实现技术跨越!如果说核聚变是能源领域的"宇宙战舰",那这次突破相当于完成了动力舱室搭建,距离真正"启航"又近了一步。核心突破藏在细节里此次落成的杜瓦底座是个"能量容器",需要承受零下269℃超低温(超导磁体工作环境)和上亿度高温等离子体的双重考验。中科院团队研发的复合支撑结构,让装置整体重量降低30%的同时,抗震性能反而提升2倍——这恰恰是核聚变设备小型化的关键技术。更值得关注的是,中国聚变公司在工博会上首秀的"双堆并行"路线,成都侧重磁约束系统研发,上海聚焦高密度等离子体控制,这种分模块突破的模式明显跑赢了国际同行"大而全"的研发思路。万亿赛道启动倒计时全球核聚变产业正经历三大质变:技术路线从实验走向工程化(德国计划10年内建成示范电站)、资本参与从政府主导转向公私合营(2024年全球私募融资同比暴涨180%)、政策支持从科研补贴转向商业化立法。而国内"三步走"战略已进入工程验证阶段,据产业链调研,仅超导磁体用Nb3Sn线材这一单品,2025年市场规模就将突破50亿元。高温超导磁体技术破局中国聚变公司在上海启动的环流四号(HL-4)装置聚焦高温超导磁体验证,这是当前磁约束聚变路线(托卡马克装置)的核心竞争力。传统超导磁体需依靠液氦维持-269℃低温环境,而高温超导材料(如REBCO带材)可在液氮温区(-196℃)工作,这将使装置体积缩小30%-50%,工程成本下降约40%10。上海电气已承接CRAFT装置环向场线圈盒的制造,标志着国内精密制造能力达到国际热核聚变实验堆(ITER)标准。“双堆并行”研发体系成都基地侧重氘氚聚变实验(中国环流三号),上海则布局高温超导磁体和数字聚变堆开发,形成“原理突破-工程验证”的闭环48。这种分工类似SpaceX的“星舰+猛禽发动机”模式,既保持基础研究深度,又加速技术转化。氚自持与材料研发突破哈尔滨工业大学王晓钢教授指出的氚燃料短缺问题(全球年产量仅0.5吨),推动上海研发团队探索基于液态锂铅包层的氚增殖技术,当前实验堆包层氚增殖比(TBR)已突破1.05,为示范堆氚自持奠定基础。A股掘金锁定三大军团特种材料尖兵:超导材料(西部超导)、钨铜合金(楚江新材)等耗材需求将呈指数级增长。以杜瓦装置为例,每平方米多层隔热材料价值量高达8万元。精密设备供应商:核聚变装置涉及超20万个精密零部件,能切入国际热核反应堆(ITER)供应链的企业(如真空设备制造商汉钟精机)先发优势显著。能量转换高手:热能转换(西子洁能)、余氚回收(兰石重装)等技术门槛极高的后端系统企业,将受益于示范电站建设提速。值得注意的是,当前超过60%的核聚变概念股属于"转型玩家",投资者需重点辨别技术转化能力(如某软件公司转型等离子体控制需观察研发人员占比)。随着2025年成都HL-3装置开始放电实验,真正具备底层技术储备的企业将迎来价值重估。这场"能源终极革命"的资本盛宴,现在才刚刚拉开帷幕。

专访:中国是“人造太阳”计划值得信赖的合作伙伴—访国际热核聚变实验反应堆计划组织总干事巴拉巴斯基

新华社法国圣保罗-莱迪朗斯11月29日电专访:中国是“人造太阳”计划值得信赖的合作伙伴—访国际热核聚变实验反应堆计划组织总干事巴拉巴斯基 新华社记者徐永春张百慧刘芳 “从关键部件交付到核心装置安装,中国是国际热核聚变...