提起农业专业,很多人脑海中浮现的画面依旧停留在烈日下弯腰插秧的场景,泥水溅脚、汗流浃背,仿佛“种地”是唯一注解。但真正走进这门学科的世界,才发现它早已完成了惊心动魄的身份逆转。如今的作物学实验室里,科研人员用的是基因编辑仪器;在农业资源与环境研究中心,算法与模型取代了锄头与铁锹;而植物保护领域的研究者,正与人工智能和纳米技术联手对抗全球病虫害。那种从泥土到芯片的跨度,不仅颠覆了刻板印象,更让“农科生”成了科技竞争的前线力量。

一、从“种地”到全球前沿——你不了解的农科王牌专业反转故事

走出校园,这些“面朝黄土”的专业正出现在全球顶级学术会议的讲台上。国际排名榜单中,中国农业院校的作物学科系频频跃居前列,农业资源研究登上各类权威期刊。科研成果不再停留于小农经济的优化,而是直击气候变化、粮食安全、可持续发展的世界级议题。这种反差本身就是一种引爆点:当传统的“种地人”成为掌握全球粮食命脉的技术先锋,谁能再轻易把农业当作落后的象征?

从田野走向世界舞台的背后,是一场关于认知的革命。农业科学早已不只是培养农民的学问,而是强国战略的支点、科技版图的角力场。它靠的不是锄头,而是基因密码;不是经验,而是数据。正是这种转变,让农科成为隐藏在传统外衣下的“硬核科技”代表。

二、就业狂飙:90%+就业率背后的秘密

在全民争抢“高薪IT”“金融精英”的时代,农业相关专业的就业率却悄然冲上云霄,超过90%的数字像一声闷雷,击碎了长久以来的偏见。许多人难以置信——一个以“土地”为背景的学科,竟在当下的就业寒冬中成为最稳妥、最具上升空间的选择。数据不会说谎:南京农业大学近三年的毕业去向统计,稳居就业率榜单前列,不仅远高于部分综合性高校的平均水平,更在研究生深造、海外交流和产业对接中表现出惊人的活跃度。冲突点显而易见——那些被忽视的农科生,正在成为产业争抢的“技术核心”,他们的职业地图已远超出田间与温室。

农业的“智慧化转型”让这种反常的繁荣有了深刻逻辑。无人农场、智能灌溉系统、精准施肥算法、AI作物识别,这些词汇已经不再属于工程师的语境,而成为农业人才的基础能力。大学课堂里,学生不再是学习种植技术的“技师”,而是参与数据模型构建的“产业架构师”。智慧农业的兴起,把传统一产直接连通了高科技产业链,从食品安全监测平台到种质资源创新实验室,再到国际农产品数据中心,每一个环节都需要新一代兼具农业与技术思维的复合型人才。这种跨界融合,构建出就业的黄金矩阵:科研机构抢人,农业科技企业挖人,政策研究部门要人,甚至新能源、环境工程公司也在招人。奇妙的是,越“懂土”的人,越被现代产业视为“懂未来”的人。

但高就业率并非意味着一切都是完美的光辉。就业质量与就业数量之间的拉锯,也让人开始反思——农科专业的高就业,究竟是“稳”出来的结果,还是“强需求”下的短暂红利?虽然不少毕业生进入国家重点实验室或国际农业企业,薪资与发展路径可观,但仍有人在基层推广站或中小企业内默默耕耘,收入稳定却成长空间有限。现实的冲突正是这里的看点:农科领域的“智造化革命”正在撕裂传统就业结构,一部分人驶入高科技快车道,另一部分人仍在等待产业升级的浪潮完全改变命运。这种不平衡,反而成为推动整个行业向更高层次重塑的动力。伴随“农业+AI”“农业+金融”“农业+碳管理”等新赛道的出现,农科人才正从被动就业走向创造就业,他们的知识开始定义下一轮产业标准。

这场就业狂飙,不是偶然的爆点,而是一种时代信号。当农业不再只是粮食生产,而成为国家科技布局与产业创新的催化器,毕业生的去向,就成了未来全球竞争的风向标。谁掌握智慧农业的核心算法,谁研究作物基因的耐逆机制,谁就可能在下一个十年决定人类的食物格局。

三、谁说冷门?这些专业其实是“隐藏的金矿”

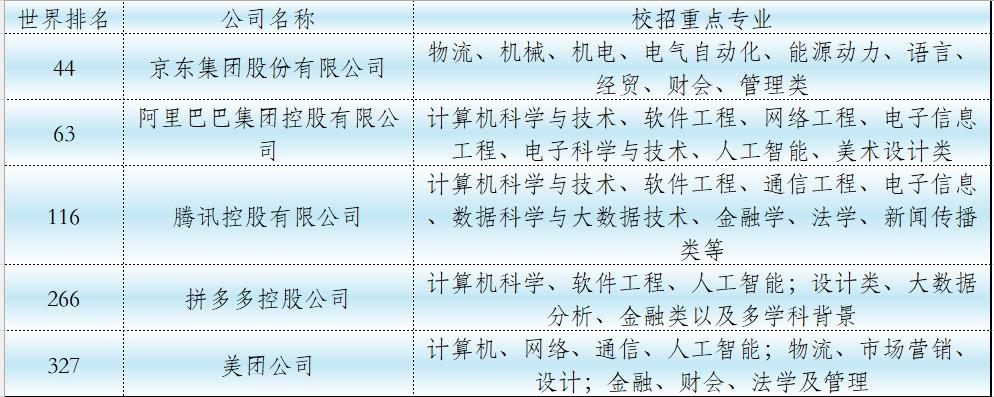

在高考志愿填报的战场上,一提到“农林类专业”,不少家长和考生的眉头瞬间皱起——冷门、不挣钱、没前途,这些刻板印象像老旧的标签贴在每一个招生简章上。然而,他们没有看到的是,这些被低估的学科早已成为资本追逐、产业升级的黄金地带。冲突的焦点就在这里:普通人眼中的“无人问津”,在产业巨头那里,却是“求贤若渴”的稀缺资源。种子科学与工程就是最典型的例子,全国排名第一的专业,却被大众误认为是“研究杂交水稻的小众学问”。实际上,它掌握着粮食安全的核心密码——种质创新、转基因育种、耐逆性优化,这些听起来冷冰冰的名词,是现代农业产业链中最昂贵的技术。国内外种业巨头纷纷布局,中国高校的毕业生被直接“预订”,一个优秀的种业研发人才,其价值比肩互联网领域的算法工程师。

同样逆转的,还有动物医学。这一专业在公众视野里似乎只是“给宠物看病”的延伸,但随着宠物经济迅猛扩张和食品安全监管升级,它已经变身成多重产业的交汇点。从宠物医院到大型养殖集团,从防疫检测中心到国际贸易检疫平台,动物医学人才的需求远超传统兽医范畴。尤其是在疾病防控与跨物种健康研究领域,他们是不可替代的科学力量。庞大的宠物消费市场和国家对食品安全标准的严格监管,使得这一专业的毕业生彻底告别“冷板凳”。他们的科研背景不仅能决定养殖业的利润曲线,还直接影响国际贸易壁垒的突破。薪酬数据同样令人侧目——部分高端检疫专家的年薪已超越金融行业中层岗位,一度成为“冷门逆袭”的象征。

至于智慧农业,则直接把农业专业推向了“未来科技”的高位。无人机监测农作物、AI算法预测产量、大数据平台管理水土资源,这些原本属于工程或信息领域的技能,如今正在被农科专业学生完美接管。他们被称作“新农业架构师”,是农业数字化的执行者,也是政策与资本的桥梁力量。近几年,智慧农业企业数量暴增,就业竞争不是“找不到工作”,而是“公司提前抢人”。毕业前被企业签约、研究生阶段被国际项目邀请,这是智慧农业人才的常态。随着农业逐步向智能化、碳中和化方向演进,这些专业的岗位薪资和发展预估呈几何级增长。它们不只是稳定就业的保障,更是开启财富阶梯的密钥。

冷门的幻象早已崩塌。产业界用行动证明,最被忽视的专业反而藏着未来财富密码。从种子到算法,从动物到生态,每一环节都在重构农业的商业版图。当资本、政策和科研汇聚于此,农科不再是过去那个“被低估的存在”,而是正在狂飙的科技引擎。

四、未来农业不是田地,而是实验室与数据中心

当人们还在以为农业的未来属于广袤的田野时,真实的未来早已被安放进满是仪器与屏幕的实验室。显微镜下的基因序列、超级计算机里的模拟算法,正在彻底改变人类“种地”的定义。农业已不再依赖日出而作的节奏,而是依赖分子育种、AI数据分析与卫星遥感的协同交织。全球学科排名的权威指标——ESI数据中,作物学与农业科学领域跻身全球前1‰,这些冷冰冰的数字背后,是科研体系的深层蜕变。从基础科研到产业落地,再到国际合作平台的建设,农业正成为一个高度科技化的巨型网络,所有力量都在重写“粮食从何而来”的答案。

与传统印象中的“种田”截然不同,未来的农业更像一场科技竞赛。生物育种与AI算法正在融合,实验室设计的基因模型能在几周内筛选出适应极端气候的作物;环境修复技术让被污染的土壤重获生命;而智慧农业系统则实时监测气象、土壤、虫情数据,以秒级速度制定生产决策。这些背后的推力,不仅来自科研机构,更来自全球趋势——气候变化、资源危机、可持续发展目标的紧迫催促。农业不再孤立存在于农村,而是站上了世界科技革命的前沿,与人工智能、生物工程、环境科学并肩疾行。每一次学术会议、每一项专利突破,都在标志着农业的国力属性正被世界重新定义:谁掌握农业科技制高点,谁就有能力左右未来的粮食格局。

这就是当下最被忽视却最具冲击力的反转——农业已成为国家安全的核心一环、全球科学竞争的新舞台。它的专业培养方向,不再是“为农村服务”,而是“为未来布局”。这些实验室与数据中心正在孕育的是跨时代的系统工程,而非单一作物的产量提升。当世界面对资源紧张与人口暴增的双重挑战,农业领域的科学家们,或许正是决定人类文明能否稳步前行的“隐形英雄”。