"我总觉得肚子有点不舒服,但也没太在意,以为是吃多了。"这是许多卵巢癌患者的开场白。而这句话,往往成为她们与健康失之交臂的开始。

在妇科肿瘤中,卵巢癌被称为"沉默的杀手"——它不声不响地发展,却在不知不觉中夺走无数女性的生命。2022年,中国卵巢癌年新发病例约6.11万例,年死亡病例约3.26万例,5年生存率仅约40%。更令人揪心的是,约70%的患者在确诊时已处于晚期(Ⅲ-Ⅳ期)。

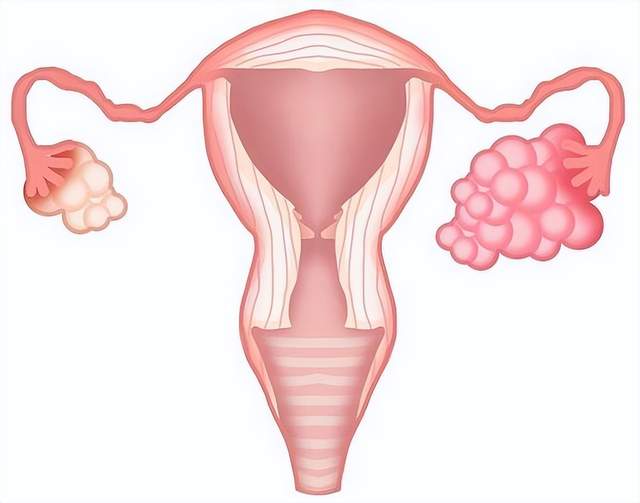

为什么卵巢癌如此"沉默"?与宫颈癌和子宫内膜癌不同,卵巢位于盆腔深处,与外界没有直接相通。当卵巢发生异常时,它不会像宫颈癌那样引起明显的阴道出血,也不会像子宫内膜癌那样有异常的月经改变。

卵巢癌的早期症状往往很"普通":腹胀、腹部不适、下腹疼痛、尿频、尿急、食欲不振、容易疲劳……这些症状太常见了,很容易被误认为是"压力大"、"吃坏了"或"更年期症状"。

关键点来了:如果这些症状在一个月内频繁出现,累计超过12天,就该警惕了! 但这恰恰是被大多数女性忽视的信号。

不要等到"严重"才去看医生。卵巢癌早期的"警报"往往很微弱:

1. 持续的腹部胀满感,像穿了紧身衣

2. 不明原因的体重下降

3. 食欲减退,吃饭没胃口

4. 频繁小便,尤其夜间

5. 性生活时感到不适

6. 月经周期改变(但非主要症状)

你知道吗?卵巢癌也有"高危人群"卵巢癌并非随机发生,它与以下因素密切相关:

1. 生育史:多次生育(特别是三次或以上足月分娩)可降低风险

2. 年龄:50岁以上风险显著增加

3. 家族史:如果一级亲属(母亲、姐妹、女儿)中有两人或以上患卵巢癌或乳腺癌,需高度警惕

4. 遗传因素:约15%的卵巢癌由遗传因素引起,特别是BRCA基因突变

如果你有这些风险因素,一定要重视卵巢健康。但即使没有,也别掉以轻心——卵巢癌不挑人。

很多人以为卵巢癌筛查是"万能钥匙",但事实并非如此。目前,对于没有卵巢癌家族史的一般女性,常规筛查并不推荐,因为筛查方法(经阴道超声和CA125检测)的敏感性和特异性有限,容易导致误诊和过度治疗。

但如果你有以下情况,筛查是必要的:

1. 有卵巢癌家族史(一级亲属两人以上或二级亲属三人以上)

2. 已知携带BRCA基因突变

3. 45岁以上女性,每年进行一次妇科检查

对抗卵巢癌,现代医学有招一旦确诊,别慌!现代医学已有多重武器:

1. 手术治疗——治疗的基石

目标:尽可能彻底切除所有可见病灶(R0切除)

范围:包括全子宫、双附件、大网膜、阑尾切除,以及肿瘤减灭术

2. 化疗——重要辅助

通常采用铂类药物联合紫杉醇方案

晚期患者常推荐术前新辅助化疗+手术+术后化疗的模式

3. 靶向治疗——精准打击

PARP抑制剂(如奥拉帕利、尼拉帕利):对BRCA突变患者效果显著

抗血管生成药物(如贝伐珠单抗):阻断肿瘤血供

4. 免疫治疗:为难治性卵巢癌带来新希望

目前,卵巢癌治疗强调规范化、个体化、全程化管理,需要多学科团队共同制定方案。

虽然不能完全预防卵巢癌,但可以降低风险:

1. 化学预防

口服避孕药:使用5年以上可降低50%风险

阿司匹林:可能有一定保护作用

2. 手术预防

输卵管结扎:可降低20%风险

预防性附件切除:BRCA突变携带者可考虑

3. 生活方式的调整

均衡饮食,多摄入蔬菜水果

适量运动,控制体重

避免吸烟

4. 定期体检——最重要的防线!

高危人群:每6-12个月进行阴道超声和CA125检查

普通人群:每年妇科检查不应忽视

卵巢癌不是"不可战胜"的,但确实需要我们提高警惕。70%的患者确诊时已是晚期,这不仅仅是因为"沉默",更因为我们的忽视。

记住:

早期卵巢癌的5年生存率可达70%-90%

晚期卵巢癌的5年生存率仅为20%-30%

早期发现,治疗效果显著提高

这不是吓唬你,而是事实。每一次忽视,都可能让希望变成绝望。