台北马场町刑场上枪响的时候,正好在1950年夏天,旁边有个七岁的孩子正在不远处嚎啕大哭。

他不知道那几声枪响意味着什么,只是紧紧抓着母亲的手,哭得浑身发抖。

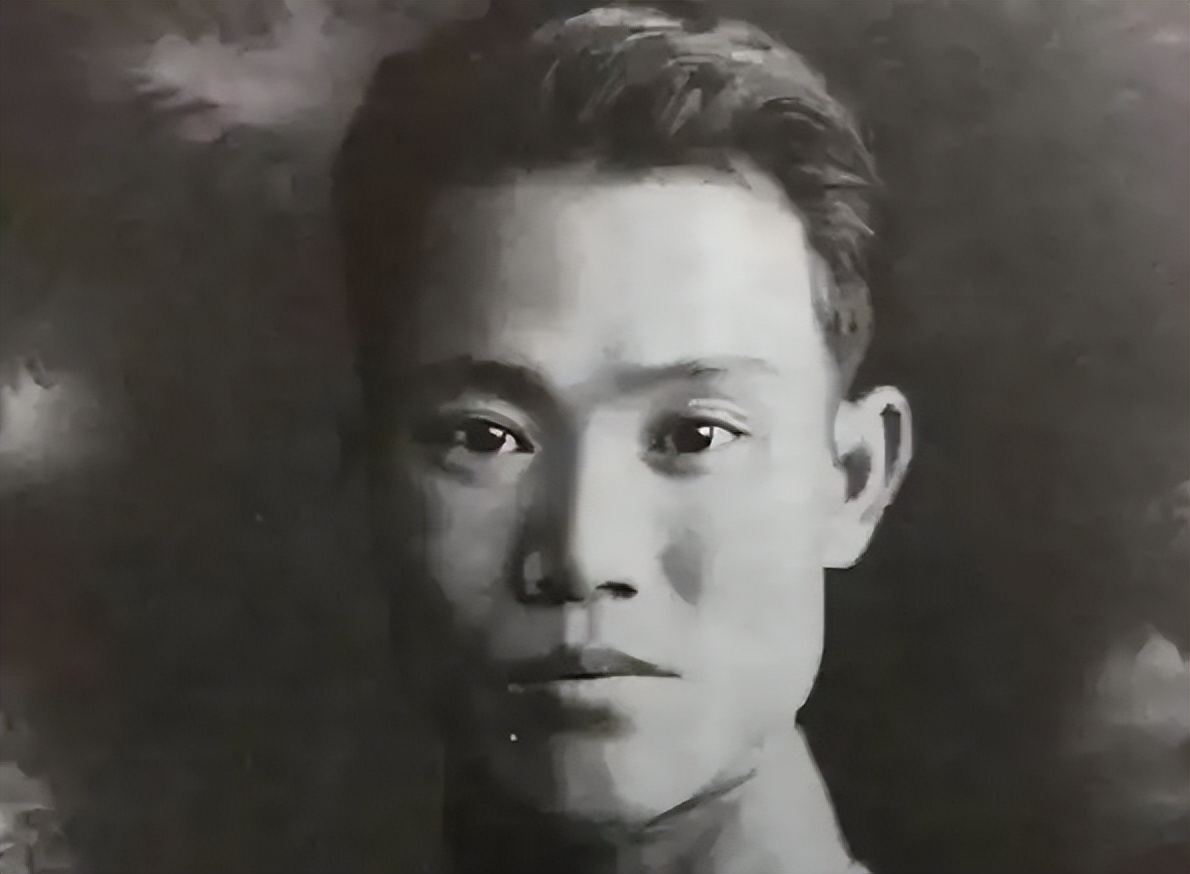

这个叫吴健成的孩子要过很多年才会明白,那天倒下的不只是他的父亲吴石,还有他原本该有的人生。

抄家是当天晚上来的。

他十六岁的姐姐吴学成拉着他被赶出家门时,门已经被贴上封条。

姐姐在火车站长椅上搂着他过夜,两个孩子又冷又饿。

后来姐姐不知从哪里找来些中药渣子,烤干了泡水给他喝。

那味道苦得他直皱眉头,姐姐却说:“喝了就不饿了。”——很多年后他才知道,那是中药铺扔掉的当归头。

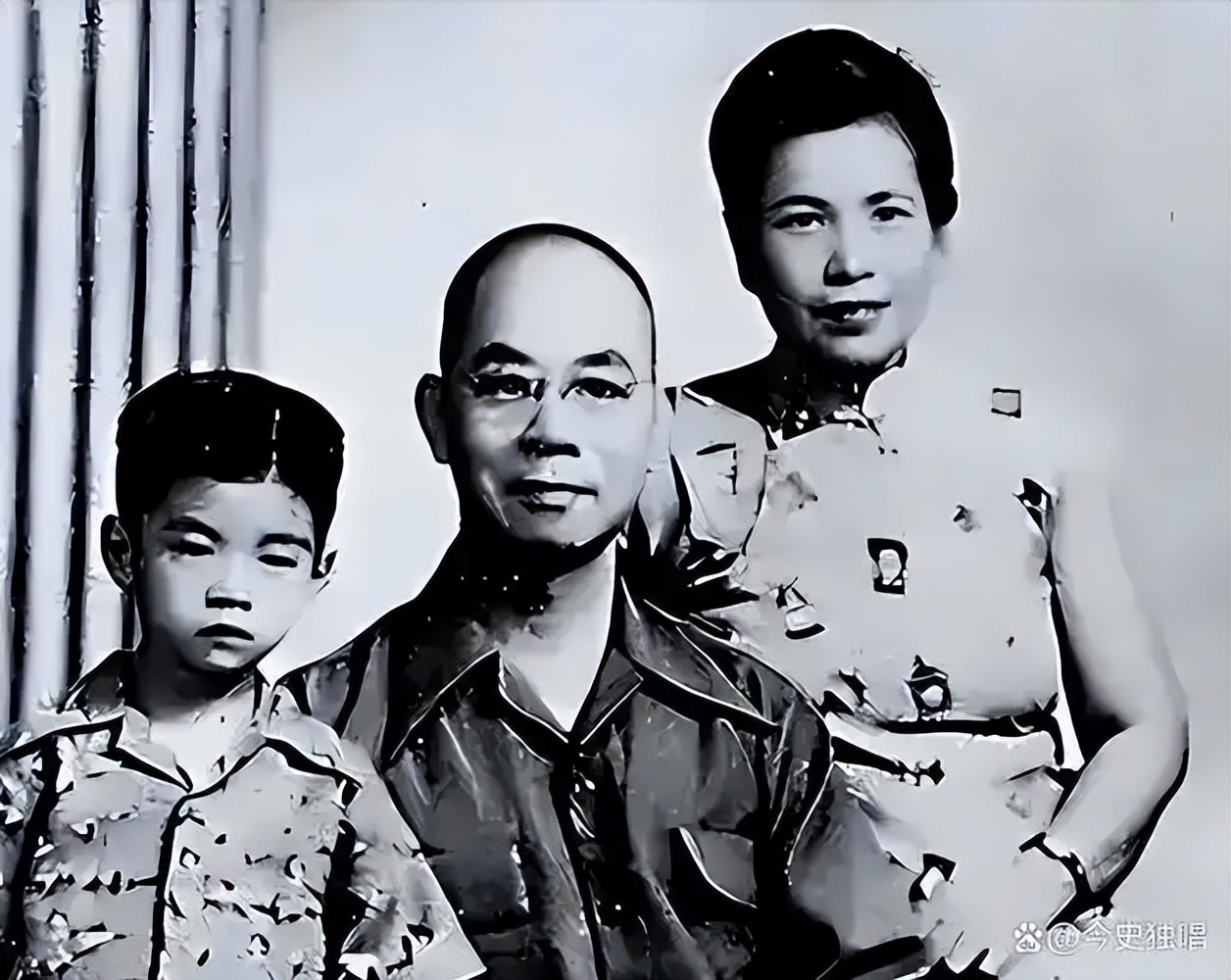

他们的母亲王碧奎被关了七个月。放出来时,这个曾经体面的军官太太,已经什么都不是了。

没有户口,找不到工作,只能在寺庙里帮人缝补衣服换口饭吃。

吴健成去上学,同学朝他扔石头,骂他是“小匪谍”。他不还手,也不说话,只是低头走开。

姐姐早就不念书了,去给有钱人家当佣人,挣来的钱全塞给他:“弟弟,你一定要读书。”

就在这一家子眼看要被碾碎的时候,有只手悄悄伸了过来。

伸手的人叫陈诚,当时台湾的省主席,也是吴石当年的同学。

这两人曾经一起在保定军校读书,后来北伐时还睡过同一个战壕。

虽然如今各为其主,但陈诚心里清楚——吴石到最后,什么也没说。

陈诚做了几件事,都做得很隐蔽。他先在文件上批了“暂缓处理”,让王碧奎提前出狱。

然后又用“资助孤儿”的名义,包下了吴健成所有的学费。他甚至还给孩子改了个名字,叫“陈明德”,送进教会学校。

钱都是托教会的人转交,他自己从不露面。

为什么要这么做?陈诚没解释过。

也许是因为同学情分,也许是因为他知道吴石不是叛徒,也许只是出于一点最基本的人性——看着老同学的家眷落难,实在不忍心。

1965年他病重时,还特意嘱咐接任的人:“吴石的孩子,要照应着。”

吴健成那时当然不知道这些。他只知道要拼命读书。

下午放学就去台北车站擦皮鞋,一双鞋五分钱。

晚上帮邻居补自行车胎,换一顿晚饭。

常常读书到后半夜,第二天天不亮又起床。

1977年,他三十四岁了,终于从台大电机系毕业,而且是第一名。毕业那天,母亲把一枚小小的印章挂在他脖子上——那是父亲留下的,刻着“密使一号”。

后来他拿到了伯克利的全额奖学金,可连张机票都买不起。

正发愁时,有人送了八百美元来,没留名字,只写了张纸条:“勿问姓名,祝你高飞。”

与此同时,他档案里“匪谍之子”的标记,也不知被谁悄悄抹掉了。

上飞机那天,母亲给他烙了几张葱油饼塞在包里。姐姐送他到机场,临别时只说:“一直走,别回头。”

他真没回头,只是眼泪怎么都止不住。

在伯克利,他每天只睡三四个小时。三年读完硕士,接着攻博士。

1981年,他把母亲接到美国。

在洛杉矶机场,从大陆赶来的哥哥姐姐也到了。三十一年没见的一家人,在异国他乡的机场里抱头痛哭,旁边的人都在看,但没人知道他们为什么哭。

多年后,陈诚的日记公开了。

吴健成读到那些段落时,坐在书房里很久没动。他想起那些莫名出现的学费,想起那张八百美元的纸条,想起档案里消失的污点记录。原来那些年,一直有双手在暗处托着他们一家。

他后来去过北京西山的无名英雄广场。站在父亲的浮雕前,他拿出那枚印章,在纸上轻轻按下。

印文是:“吾之选择,非为党派,实为苍生。”这话既像是说给父亲听的,也像是说给陈诚听的。

如今每年清明,他扫墓总是带两束花。一束给父亲,一束给陈诚。

有人问过他:“陈诚不是你父亲的政敌吗?”他想了想说:“人是复杂的。

在那些年月里,还能照着良心做事的人,都值得记住。”

历史书总是把是非分得很清楚,好人坏人,对的错的。

但真实的人生往往是在夹缝里生长的——就像他姐姐当年捡来的当归头,那么苦,却也能让人活下去。而跨越立场伸出的那双手,虽然沉默,却改变了一切。

说到底,时代的大浪打过来的时候,人能做的选择其实不多。

但正是在那些不多的选择里,才真正看出一个人是什么样的人。

吴石选择沉默赴死,陈诚选择暗中相助,而他选择了活下去,并且活出个样子来。

这大概就是历史最真实的样子——不是非黑即白的叙事,而是在灰暗的底色上,那些依然闪烁的人性微光。

它们或许不能改变时代的走向,却能改变一个个具体的人生。而正是这些具体的人生,最终组成了历史的温度。

故事讲完了。

但每次想起,总觉得有些什么东西,在枪声与泪水之外,在仇恨与对立之上, quietly shining。

那是什么呢?也许就是人之所以为人的那点东西吧。

![难怪每年这么多人投奔籽油,牢美人口硬是不长[抠鼻]美国人民才是钢铁般的意志。美](http://image.uczzd.cn/5264201787048827995.jpg?id=0)