在波澜壮阔的中国近代史上,太平天国运动如同一颗耀眼的流星,划过黑暗的夜空,吸引了无数人的目光。然而,与太平天国同时期,在华夏大地的北方,还有一支同样勇猛无畏的反清力量 —— 捻军。他们的故事,却如同被历史尘封的记忆,鲜为人知 。

清朝末年,政治腐败,官员贪污成风,大肆搜刮民脂民膏,土地兼并现象极为严重,大量农民失去了赖以生存的土地,沦为地主的佃户或流民。与此同时,鸦片战争后,列强的经济侵略让中国传统的自然经济遭受重创,大量外国商品涌入,使得本土手工业者纷纷破产,无数人失去生计。在这样的绝境下,安徽、河南等地的农民为了生存,自发组织起来。最初,捻党只是一些民间的秘密组织,以反抗官府压迫、劫富济贫为目的。随着局势的恶化,捻党逐渐发展壮大,形成了捻军,走上了武装起义的道路。他们的出现,是底层人民对腐朽统治和残酷现实的无奈反抗,是在黑暗中寻求生存希望的挣扎。

捻军的起源与发展(一)捻党的早期形态捻军的起源,可以追溯到嘉庆年间。当时,在安徽、河南等地,出现了一些被称为 “捻子” 的民间秘密组织。这些捻子,小股的可能只有几人,大股的则多达数百人 。他们的成员构成十分复杂,既有贫苦农民,也有失业的手工业者、盐贩、流民,甚至还有一些被裁撤的乡勇。这些人因为生活所迫,或是对现实不满,聚集在一起,形成了捻子。

起初,捻子的活动主要是劫富济贫,比如抢劫地主富商的财物,然后分给穷苦百姓,以对抗官府的压迫。他们还从事一些贩卖私盐的活动,这在当时是被官府严厉禁止的,但却能为他们带来一定的经济收益,用以维持组织的运转。由于捻子的活动常常触犯官府的利益,因此遭到了清政府的残酷镇压。但捻子们凭借着熟悉地形、行动灵活等优势,与清军展开了长期的周旋,始终没有被完全消灭。

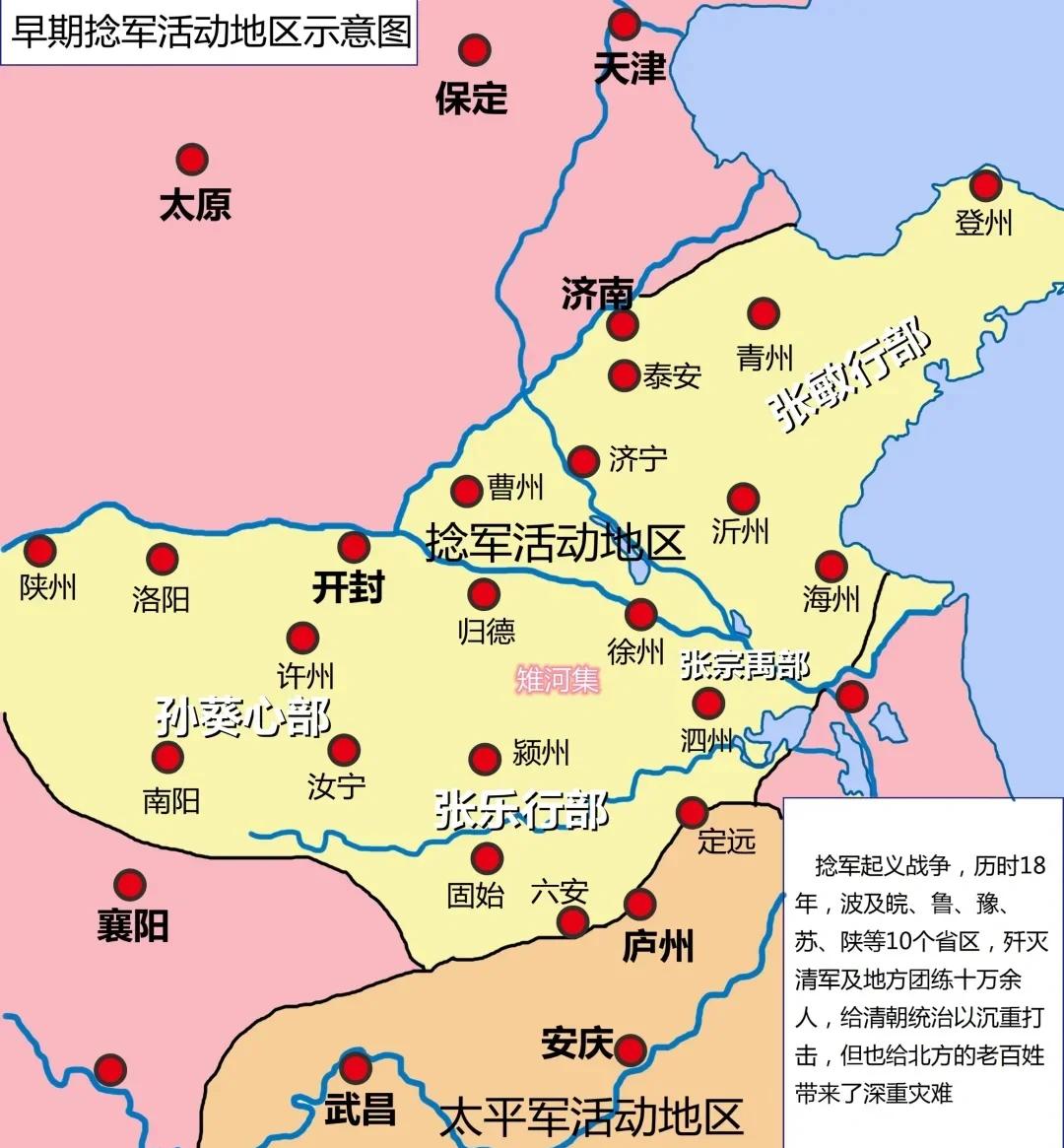

(二)捻军的正式形成1852 年,安徽淮北地区遭遇了严重的旱灾,庄稼颗粒无收,百姓们陷入了极度的困境之中。在这种情况下,张乐行等捻党首领趁机在蒙城雉河集聚众起义,他们竖起了反清的大旗,正式宣告捻军的成立。一时间,饱受旱灾和官府压迫的百姓纷纷响应,捻军的队伍迅速壮大。

1855 年,各路捻军在雉河集举行了一次重要的会盟。在这次会盟中,捻军推举张乐行为盟主,号称 “大汉明命王”。同时,他们还确立了 “五旗军制”,即把捻军分为黄、白、红、蓝、黑五旗,每旗设总旗头,各旗之间相互配合,协同作战。这种军制的建立,使得捻军从原来分散的民间武装,逐渐转变为一支有组织、有纪律的正规军队,大大增强了捻军的战斗力和凝聚力,也标志着捻军正式走向统一。

(三)与太平天国的合作1856 年,捻军与太平天国开始了合作。当时,太平天国在南方的势力如日中天,捻军看到了与太平天国联合的潜力,希望借助太平天国的力量来壮大自己。而太平天国也希望能够得到捻军的支持,以扩大自己的势力范围。于是,双方一拍即合,捻军接受了太平天国的封号,张乐行被封为征北主将,各旗将领也都获得了相应的封号。但捻军在接受封号的同时,提出了 “听封不听调” 的条件,保持了自己的相对独立性。

在与太平天国合作期间,捻军主要在淮南地区作战,他们与太平军相互配合,共同抗击清军。捻军凭借着自己灵活的战术和对当地地形的熟悉,在淮南地区给清军造成了很大的困扰。然而,到了 1857 年底,捻军内部因合作问题产生了分裂。一部分将领认为,与太平天国的合作限制了捻军的发展,主张回到皖北,继续独立作战;而另一部分将领则认为,与太平天国合作是正确的选择,能够借助太平天国的力量对抗清军。双方争执不下,最终导致了部分捻军的出走。这次分裂,使得捻军的实力受到了一定的削弱,但张乐行等将领依然坚持与太平天国合作,继续在淮南地区与清军作战。

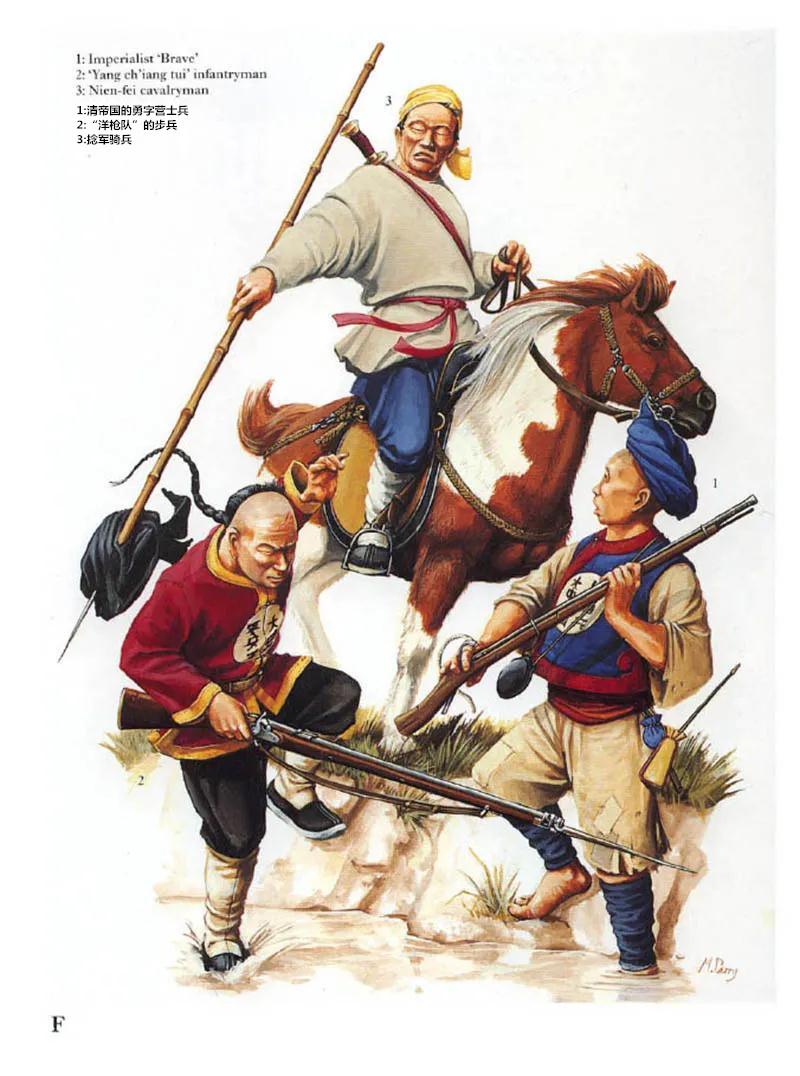

捻军的战斗历程与辉煌战绩(一)初期与清军的对抗捻军成立后,迅速在淮河南北地区展开了激烈的战斗。他们凭借着对当地地形的熟悉,以及灵活多变的战术,多次击败清军的围剿。捻军以骑兵为主,机动性极强,常常出其不意地袭击清军的据点和运输线,打得清军措手不及。而清军则大多以步兵为主,行动迟缓,难以追上捻军的步伐,在与捻军的战斗中屡屡受挫。在 1856 年至 1857 年间,捻军多次攻打安徽、河南等地的清军城池,如亳州、永城、归德等,给清军造成了很大的损失。捻军还积极与当地的农民起义军联合,共同对抗清军,势力范围不断扩大。

(二)击杀僧格林沁1865 年,捻军迎来了一场震惊全国的胜利 —— 在山东曹州高楼寨成功伏击并击杀了清军统帅僧格林沁。僧格林沁是清朝的科尔沁亲王,他率领的蒙古骑兵一向以勇猛善战著称,是清军的精锐之师。在之前的战斗中,僧格林沁多次击败捻军,给捻军造成了重大损失,捻军对他恨之入骨。

为了消灭捻军,僧格林沁率领骑兵对捻军进行了疯狂的追击。捻军深知僧格林沁的骑兵战斗力强大,正面交锋难以取胜,于是决定采用诱敌深入的战术。他们故意示弱,佯装败退,引诱僧格林沁的骑兵深入到高楼寨地区。高楼寨一带地势复杂,河堰纵横,柳林密布,非常适合设伏。捻军提前在这里设下了重重埋伏,等待着僧格林沁的到来。

当僧格林沁率领骑兵进入高楼寨的伏击圈后,捻军伏兵四起,从四面八方对清军展开了猛烈的攻击。清军顿时陷入了混乱,骑兵在复杂的地形中难以发挥优势,被捻军打得节节败退。僧格林沁试图组织反击,但在捻军的强大攻势下,他的指挥完全失灵。经过一番激烈的战斗,清军全军覆没,僧格林沁也在突围时被捻军斩杀。

这一胜利,极大地鼓舞了捻军的士气,也让清廷大为震惊。僧格林沁的死,使清军失去了一位重要的统帅,士气受到了严重的打击。而捻军则借此机会,进一步扩大了自己的势力范围,成为了清廷的心腹大患。

(三)分军后的战斗1866 年,捻军为了更好地适应战场形势,扩大反清斗争的范围,在河南分为东西两支。东捻军由赖文光和任化邦率领,主要活动在中原地区;西捻军则由张宗禹等人率领,进军陕甘,试图与当地的回民起义军联合,开辟新的根据地。

东捻军在赖文光和任化邦的带领下,继续采用流动战术,与清军在河南、湖北、山东等地展开了激烈的战斗。他们多次突破清军的包围圈,给清军造成了很大的困扰。在 1867 年的尹隆河战役中,东捻军先胜后败,虽然未能取得最终的胜利,但也给湘军和淮军造成了重大损失。东捻军还积极与当地的农民起义军联合,共同对抗清军,势力范围不断扩大。

西捻军在张宗禹的率领下,一路西进,进入陕西后,与当地的回民起义军相互配合,共同抗击清军。他们在灞桥十里坡设伏,成功击败了清军刘蓉部,取得了灞桥大捷。这场战役,是西捻军在陕西的一次重要胜利,极大地鼓舞了当地回民起义军的士气,也让清廷对西捻军的实力有了新的认识。此后,西捻军继续在陕西、甘肃等地与清军作战,给清军的西北防线造成了很大的压力。

捻军的最终结局(一)东捻军的覆灭东捻军在与清军的长期战斗中,虽然取得了一些胜利,但由于清军的围剿越来越严密,他们的处境也越来越艰难。1867 年,李鸿章接任钦差大臣,专门负责剿捻事务。他针对捻军的流动战术,制定了 “扼地兜剿” 的策略,试图将东捻军困在一个狭小的区域内,然后加以消灭。

为了实现这一策略,李鸿章调集了大量清军,在东捻军的活动区域周围构筑了一道道防线,包括运河、黄河、六塘河等,形成了一个巨大的包围圈。东捻军多次试图突破这些防线,但都遭到了清军的顽强抵抗,均以失败告终。1867 年 12 月,东捻军在山东寿光遭淮军围击,主力损失殆尽。赖文光率残部突围后,于 1868 年 1 月在扬州瓦窑铺被清军俘虏。在狱中,赖文光写下了《赖文光自述》,回顾了自己的战斗经历和对捻军事业的忠诚。最终,赖文光被清军杀害,东捻军宣告失败。

(二)西捻军的败亡西捻军在接到东捻军的求救信后,为了救援东捻军,于 1867 年 12 月从陕西渡黄河进入山西,然后经河南、直隶,直逼北京。他们的这一行动,让清廷大为震惊,急忙调集左宗棠、李鸿章等清军主力进行围剿。西捻军虽然在一些战斗中取得了胜利,但由于孤军深入,远离根据地,缺乏补给和支援,逐渐陷入了困境。

1868 年 6 月底,西捻军在山东茌平徒骇河边与清军展开了最后的决战。在清军的重重包围下,西捻军奋力抵抗,但终因寡不敌众,全军覆没。张宗禹在战斗中失踪,下落不明,有人说他在突围时跳进徒骇河,生死不明;也有人说他成功逃脱,隐姓埋名度过余生。西捻军的失败,标志着捻军起义的彻底失败,这场持续了 16 年的反清斗争,最终以失败告终。

捻军源于捻子,成员构成复杂,包括佃农、流民、手工业者、私盐贩子,甚至还有一些流氓无赖 。捻军本身没有严密的组织形式,主要以宗族、结义等形式维系,凝聚力不强。捻军并不是一支统一的军队,而是各地小股捻军的统称。虽有张乐行、张宗禹等领导人,但他们只能指挥自己拉起的队伍,对其他捻军的指挥效力有限,这就造成了捻军各自为战的局面。在面对清军围剿时,难以集中优势兵力,协同作战,力量分散,无法形成强大的战斗力,自然难以对抗组织严密、指挥统一的清军。

(二)缺乏根据地和稳定补给捻军从一开始就采用流动的游击作战方针,哪里清军力量薄弱就往哪里去。由于装备落后,难以与大规模的正规清军正面抗衡,只能依靠灵活的游击战术来保存实力、打击敌人。但这种战术使得捻军没有固定的根据地,也就没有可靠的军饷保障。捻军士兵的军事补给大多靠抢劫富户、有偿运输和收取保护费等形式获得。这种不稳定的补给方式,严重限制了捻军的发展壮大。晚清时期,北方经济本就不景气,百姓温饱都难以解决,再加上清政府的苛捐杂税,使得北方经济根本无法支撑一支大规模军队的长期驻扎。这也迫使捻军不得不四处流动,难以建立起稳固的后方基地,无法长期维持大规模的军事行动。

(三)清政府的剿抚策略晚清时期,农民起义接连不断,清政府在长期的镇压过程中,积累了丰富的经验。对于如何分进合击、如何招降纳叛等手段,运用得十分娴熟。在与太平军作战的过程中,更是涌现出了湘军、淮军等战斗力较强的地主武装,曾国藩、李鸿章、左宗棠等一大批有能力的军事统帅也脱颖而出。他们针对捻军的特点,制定了一系列有效的剿抚策略。比如曾国藩制定的 “画河圈地” 策略,李鸿章在此基础上加以改进,提出 “扼地兜剿”“弃地灭贼”“借地利以图合围” 等策略,成功地限制了捻军的机动性,将捻军逐渐围困并消灭。清政府还采取了招抚手段,对捻军内部进行分化瓦解,进一步削弱了捻军的力量 。

捻军的历史意义与影响捻军起义虽然最终以失败告终,但它在中国近代史上留下了浓墨重彩的一笔,其历史意义与影响不可磨灭 。

在长达 16 年的反清斗争中,捻军纵横驰骋于安徽、河南、山东、江苏、湖北、陕西、山西、直隶等 8 省,极大地牵制了清军的兵力,有力地支援了太平天国运动。尤其是在太平天国运动后期,捻军成为了抗击清军的重要力量,为太平天国分担了巨大的军事压力。1865 年高楼寨之战,捻军击毙僧格林沁,更是让清廷为之震动,极大地鼓舞了全国人民的反清斗志。即使在太平天国失败后,捻军依然坚持战斗,他们的存在,让清政府始终无法放松对北方地区的警惕,消耗了清政府大量的人力、物力和财力。

捻军起义不仅仅是一场简单的农民起义,更是一次对封建主义和帝国主义的有力抗争。他们所到之处,惩办贪官污吏,打击土豪劣绅,冲击了清朝腐朽的封建统治秩序。同时,捻军也在一定程度上抵制了外国资本主义的侵略,他们的斗争,体现了中国人民不屈不挠的反抗精神,为后来的反帝反封建斗争提供了宝贵的经验和借鉴。

尽管捻军最终失败了,但他们的斗争精神却永远地激励着后人。他们的事迹,成为了中国近代人民革命斗争历史的重要组成部分,为后来的辛亥革命等一系列革命运动奠定了思想基础,提供了精神动力。

评论列表