扎根农村教育一线26年,累计斩获部级优秀课、国家级优质课教学设计一等奖等数十项高含金量荣誉,成为学校公认的“教学标杆”,却因学校职称评审细则的“奇葩规定”,陷入多年无法晋升的困境。

宋英(化名)是辽宁省沈阳市铁西区四某台学校的教师,扎根教育一线工作26年,在职期间荣获多项荣誉,包括部级优秀课、国家级优质课教学设计一等奖、省级优秀课一等奖等教学类荣誉,以及沈阳市骨干教师、沈阳市筑基带头人、沈阳云课特殊贡献奖、沈阳市说课大赛一等奖等个人能力与贡献类认证,是该校近年来获得荣誉级别最高、覆盖范围最广的教师。

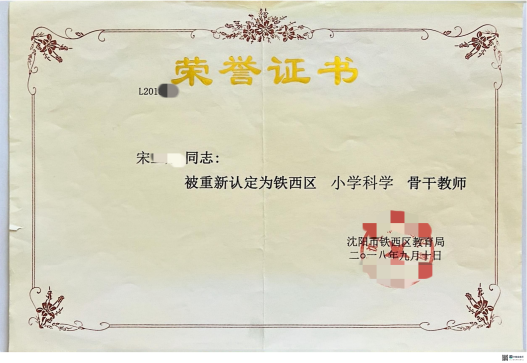

市级荣誉、区级荣誉 图二、图三(宋女士提供)

市级荣誉、区级荣誉 图二、图三(宋女士提供)

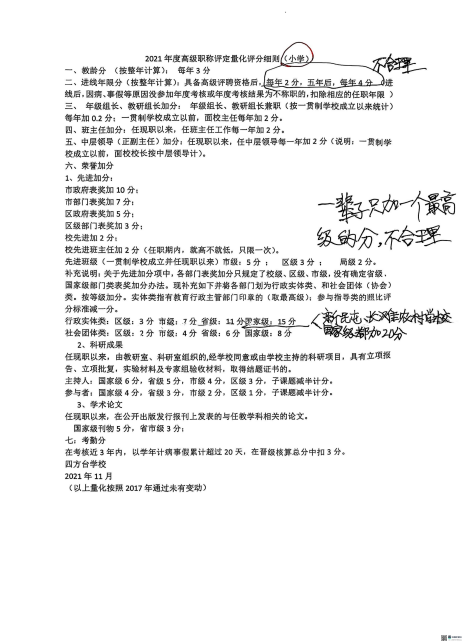

然而,这样的“实绩答卷”,在铁西区四某台学校的评审细则面前却“大打折扣”。该细则明确规定,无论教师获得多少项荣誉,仅取其中一项最高荣誉计分,其余全部作废;且国家级荣誉的加分仅为15分,远低于周边同类农村学校20分的普遍标准。

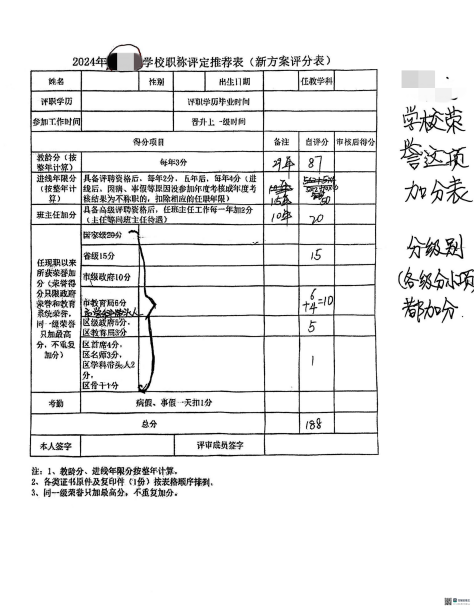

评分细则、推荐表 图四、图五(宋女士提供)

评分细则、推荐表 图四、图五(宋女士提供)

宋英作为铁西区四某台学校荣誉级别最高、数量最多的教师,却在现行规则下面临着“优劳者吃亏”的困境。该规则仅采纳一项最高荣誉,且国家级荣誉在分值上并无优势,这使得综合实力本符合晋级标准的她,多次晋升失利。这样的规则既抹杀了教师的持续贡献,也违背了职称评审“注重实绩、激励先进”的初衷,更对其职业成长和实际收入造成了一定的影响。

多级申诉陷入“死循环”民主程序成“挡箭牌”为维护自身合法权益,宋英自2025年6月起,启动了逐级申诉的维权之路,全程依法依规提交书面异议材料,核心诉求是希望学校修订不合理的评审细则。

首先向四某台学校领导班子提交异议,校方回应称,细则修订需经教职工大会讨论通过,学校无权单独修改;随后宋英向相关部门反映情况,得到“学校拥有细则制定自主权,行政部门无权直接干预,需尊重大会决策”的答复;无奈之下,她又向上级部门提交书面申诉,上级部门虽要求下级核查,但最终仍未突破“大会程序”的壁垒。

这一回应形成了难以破解的逻辑闭环:辽宁省沈阳市铁西区四某台学校作为农村学校,教师队伍中获得市级以上高级别荣誉的人数寥寥无几,参会的多数代表并非高层次荣誉获得者。对于“允许多项荣誉累计加分”“提高高级别荣誉分值”的修订建议,多数代表因担心加剧晋级竞争、稀释自身机会而缺乏支持动力,甚至明确反对,导致修订方案根本不具备通过的条件。

更值得关注的是,在上级部门明确要求学校修改评审方案后,校方虽表示“正在组织研讨修订”,却在近三个月内未推进任何实质性工作。而在后续表决程序中,四某台学校召开了全体教师代表大会就“是否修改评审方案”进行投票,59 名参会教师中 56 人不同意修改,最终决定恢复沿用原方案,宋英提出修改评审方案的诉求依旧不了了之。

对宋英而言,当她试图争取权益时,还需独自面对制度性障碍、集体沉默与行政推诿。然而其他教师因缺乏共同利益难以形成声援,更凸显了个人在体制不公面前的孤立与无奈。

细则涉嫌违反国家政策农村教师“倾斜”变“打压”据相关政策文件显示,辽宁省沈阳市铁西区四某台学校现行的教师职称评审细则,与国家及省级教育评价改革精神存在明显冲突。

依据国家层面关于深化中小学教师职称制度改革的指导意见,职称评审需遵循“注重教育教学实绩”“鼓励优秀人才脱颖而出”的核心原则,且明确要求“向农村及艰苦边远地区教师适当倾斜”,侧重考察此类教师的一线教学实绩。但该校作为农村学校,不仅未落实“倾斜”政策,反而将国家级荣誉的加分分值设定低于同区域内其他农村学校,更以“一刀切”方式(仅认可教师一项最高荣誉,其余荣誉不计分)抹杀教师长期积累的职业贡献,不利于调动教师持续提升专业能力的积极性。

此外,国家相关政策明确提出“坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾”,该校“仅认可一项最高荣誉”的规定,恰恰属于典型的“唯荣誉帽子”评价模式,完全忽视教师的职业成长轨迹与综合贡献。省级层面近年来也多次强调,中小学教师职称评审要“破四唯、立新标”,重点评价教师的实际教学成效与岗位贡献,该校现行细则显然与这一政策导向背道而驰。

结语:农村教育公平如何落地?期待政策温度照基层

“农村学校本就面临师资流失的压力,这样的评审规则只会让愿意干事、能干成事的优秀教师寒心。”宋英的遭遇并非个例,类似“程序合规掩盖实质不公”的情况在基层仍可能存在,若不及时调整,将会影响农村教师的工作积极性,不利于农村教育的稳定和发展。

如今,事件已涉及学校管理、区级教育监管等多个层面,如何回应教师的合理诉求,如何让“注重实绩、向农村教师倾斜”的政策真正落地见效,不仅关乎一位优秀农村教师的职业未来,更影响着农村教育对优秀人才的吸引力与留存度。后续,宋英能否得到实质性推进?违规细则是否会被纠正?相关责任是否会被依法追究?期待有关部门能以积极态度回应诉求,为农村教师营造更公平、更有保障的职业发展环境,让扎根基层的教育者真正感受到政策的温度与制度的公平。事件后续进展,媒体将持续关注。

评论列表