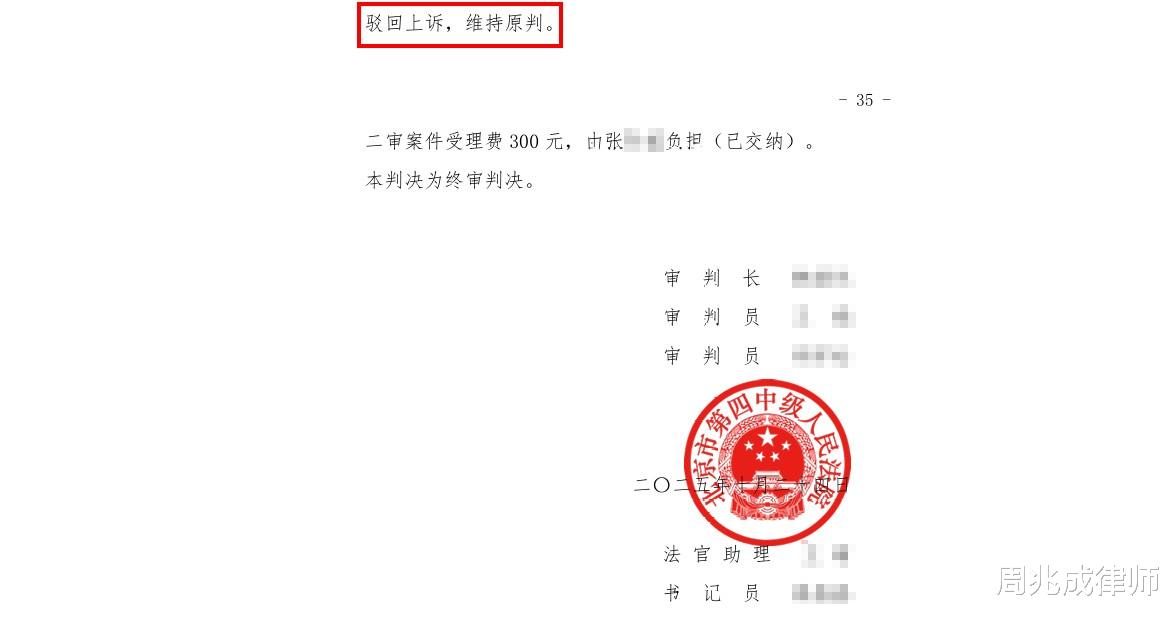

驳回上诉,维持原判!

“刘学州被网暴致死案”二审赢了!

至此,本案终审生效!我们终于可以告慰那个少年:法律没有辜负你,也没有辜负所有网友的坚持与等待。

作为代理律师,首先,感谢北京市第四中级人民法院坚守了正义!此次我们赢得的不仅是刘学州个案的胜利,更重要的是,我们通过这份判决确立了一个清晰的司法标准:正当舆论批评与网络暴力界限何在。

其次,看看判决,是否构成网络暴力不能“就事论事”地看单一言论,而必须综合考虑发言强度、背景,以及最关键的点——谁来承受?当言论指向的是刘学州这样一个身世悲惨、内心脆弱的少年时,许多自以为正常的指责都会变成了致命武器。

同时,判决强调,你可以批评一个人的行为,但你不能侮辱一个人的人格。所谓“不善良”“有心机”等说辞,已经不是在单纯评价“要房子”这一行为,而是在给一个脆弱少年的人格贴上否定性的标签。这种从“批评行为”到“否定人格”的转变,是区分是否构成网络暴力的关键。判决还指出,言论要放在具体的情境中来看待。当事件已经引发巨大的网络关注时,直接跑到当事人自己的账号之下发表攻击性言论,其伤害性和煽动性要远大于一般讨论中的发言,也更容易构成网暴。

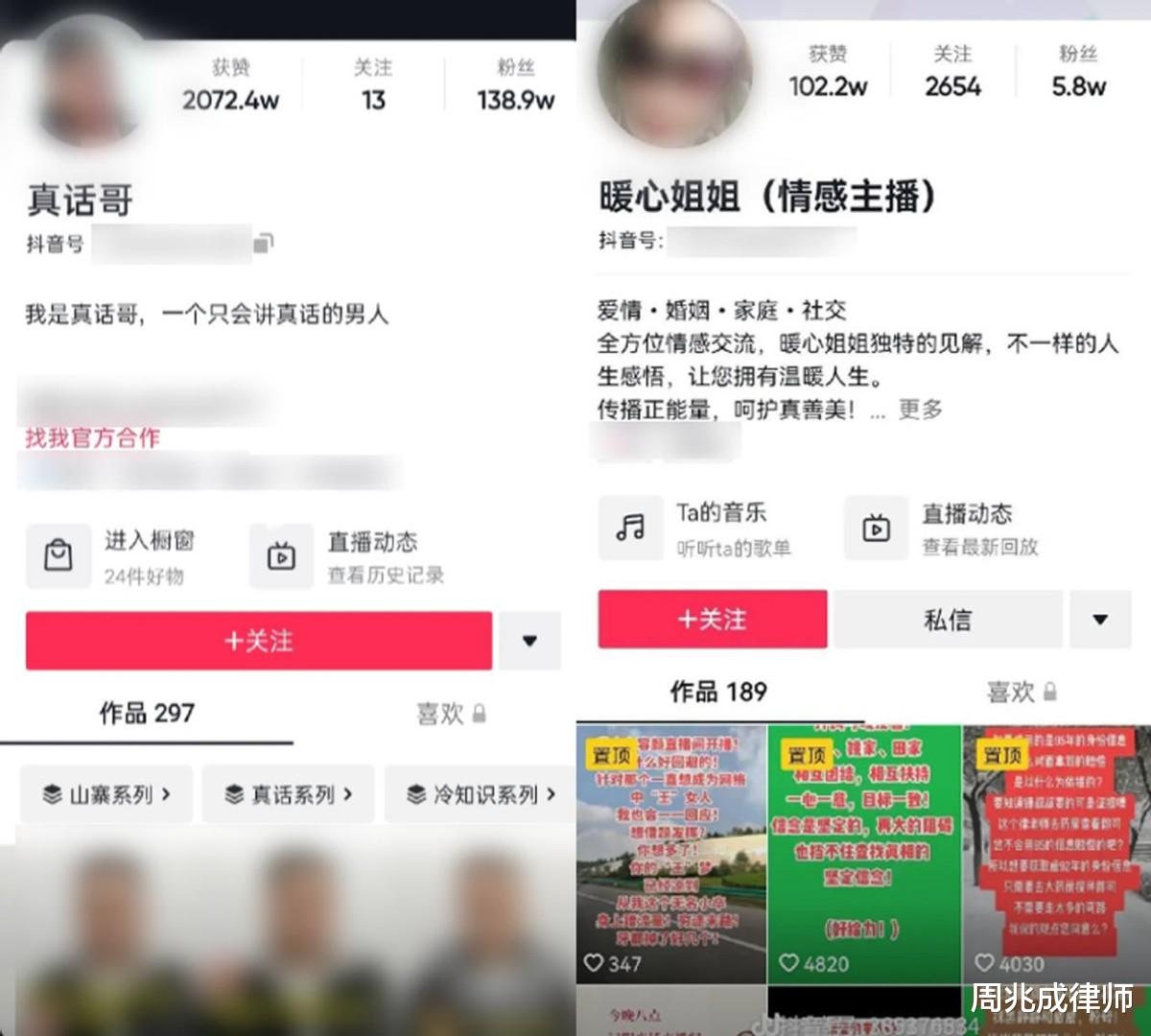

再次,还有这份判决首次确立了“微暴力”也需要担责的原则,有力地驳斥了被告所谓“人微言轻”的抗辩,明确指出:言论的违法性质与后果,不取决于你的粉丝数量和点赞数量。要知道,许多网暴者之所以肆无忌惮,就是因其抱有“我就是随便说说”“很多人都在骂”“我是普通人言论没影响”等侥幸的心理。而这次直指“微暴力”的打击,正是对这种法不责众心态最有力的震慑。

另外,在代理这个案件时,我还向最高检提交了一份加强未成年人网络保护的建议书,不久之后我国《未成年人网络保护条例》生效实施,其中第二十六条就明确规定:“任何组织和个人不得……对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害形象等网络欺凌行为”

我认为这次的胜诉判决可以视为反网暴司法进程的里程碑。它让条例规定的“禁止网络欺凌”从纸面走进现实,成为一种真实可感的法律力量。

最后,我想给网络上的键盘侠敲一个警钟——请慎重使用你的语言,因为你真的需要为它付出代价。