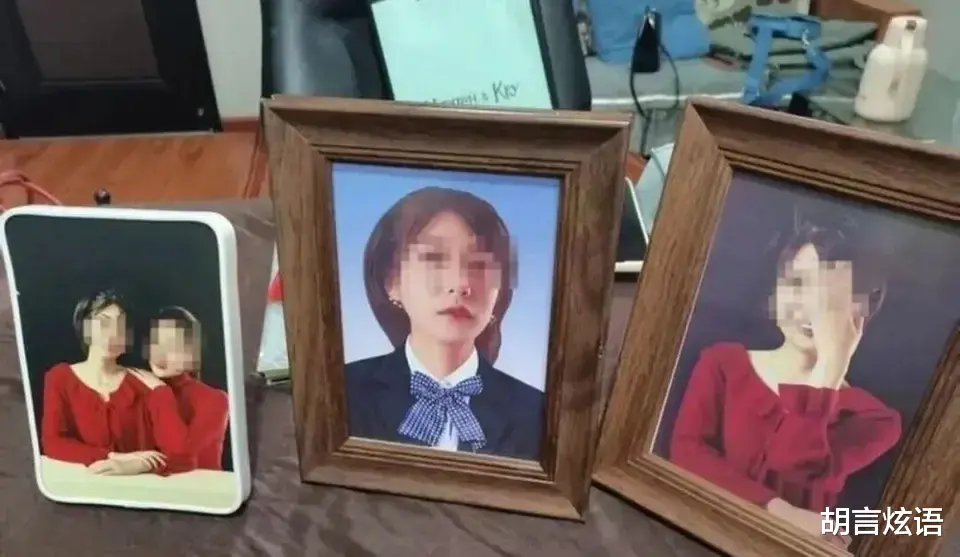

成都27岁女子家门口遇害案的一审庭审持续十余小时,庭审背后,公众对"精神病患者杀人免责"的质疑再次发酵。当一条鲜活的生命戛然而止,当受害者家庭陷入永恒的悲痛,法律基于"人性化"考量的免责规定,在生命价值面前显得格外沉重。人们无法理解:为何施暴者能以"精神病"为由逃脱刑责,而受害者却只能独自承受生命逝去的代价?

法律设立精神病免责条款的初衷,是基于刑事责任能力的法理逻辑——无辨认或控制自己行为能力的精神病人,缺乏承担刑责的主观基础。这一规定体现了法律对特殊群体的包容,彰显了司法文明的进步。但文明的底线,绝不能以牺牲受害者的权益为代价。现实中,"精神病免责"常异化为部分人的"免罪金牌",甚至出现故意利用精神病诊断逃避刑责的极端案例。更令人痛心的是,许多精神病患者作案后,其监护人往往无力承担民事赔偿,导致受害者家庭既失去亲人,又得不到应有的经济补偿,陷入"人财两空"的绝境。

事实上,"免责"不等于"无责",更不能是"无罚"。法律的人性化,不仅要体现在对精神病人的宽容,更要体现在对受害者的体恤。对于精神病患者犯罪,完全可以建立"免责不免惩"的机制:不追究刑事责任,但必须强制送入专业医疗机构进行长期监管治疗,直至其不再具有人身危险性;同时,明确监护人的严格责任,若监护人未尽到监护义务,不仅要承担全部民事赔偿,情节严重的还应追究刑事责任。对于无监护人或监护人无力赔偿的情况,可设立专门的刑事被害人救助基金,为受害者家庭提供基本的生活保障和精神慰藉。

司法公正的核心,是让每个行为都得到应有的评价,让每个受害者都得到应有的救济。精神病患者的特殊身份,不能成为逃避责任的挡箭牌;法律的人文关怀,也不能沦为对受害者的二次伤害。成都这起悲剧提醒我们,相关法律条款需要进一步完善,既要坚守"责任与能力匹配"的法理原则,也要筑牢"不让受害者白白牺牲"的正义底线。

我们期待司法机关在审理此类案件时,既能严格依法认定行为人是否具有刑事责任能力,也能充分考虑受害者家庭的合法权益,通过公正的判决、足额的赔偿、有效的监管,让法律的天平真正平衡。唯有如此,才能既维护法律的尊严,又彰显生命的价值;既保障特殊群体的合法权益,也给社会公众以足够的安全感。毕竟,任何形式的"免责",都不能以牺牲他人的生命权为代价,这是法治社会不可逾越的底线。