当传统寒暑假以长达数周的休整周期占据学生年度日程时,四川新推的春秋假以各3天的精悍时长悄然登场。这并非简单的假期叠加,而是教学节奏的精密重组——在全年教学周数不变的刚性框架下,春秋假被设计成学期中的**"调节阀"**:春假衔接清明踏青,秋假呼应金秋收获,其核心价值在于用碎片化时间实现实践教育的集中爆破。省教育厅文件中"禁止补课、鼓励研学"的鲜明导向,让这6天短假成为连接课堂与自然的黄金纽带。

四川新政三大创新点解码

四川新政三大创新点解码弹性机制成为本次改革最醒目的标签。各市州可自主嫁接清明假期、农忙季甚至民族传统节日,形成"一地一季一方案"的灵活格局。更值得关注的是十一部门的联动布局:文旅部门推出景区优惠套餐,人社系统督促弹性休假,学校同步开放免费托管,构建起从家庭到社会的保障闭环。省教科院副院长焦蒲的解读直指本质——这不仅是假期调整,更是通过**"把课堂搬到田野"**,完成对教育时空的重新定义。

短假期的科学依据与社会争议

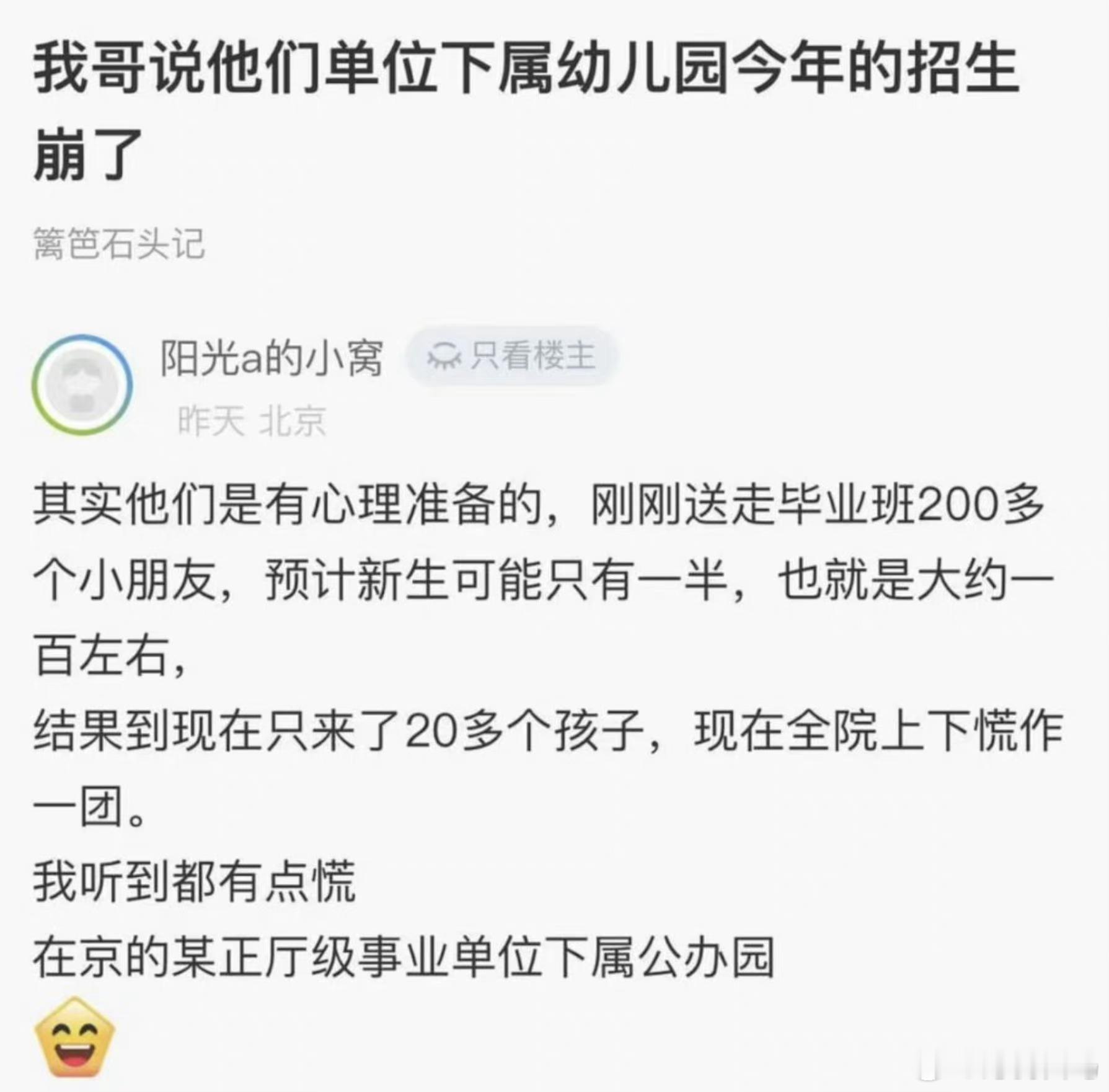

短假期的科学依据与社会争议川大教授罗哲的脑科学研究为政策提供了理论支撑:学期中段的3天休整能有效缓解认知疲劳,使后续学习效率提升17%-23%。但部分家长的忧虑同样真实:双职工家庭面临看护真空,升学压力下家长担忧教学进度。对此新政给出双重保障:教学总周数的铁律不动摇,配套的托管服务覆盖全时段。更有意思的是监管设计,通过严禁补课、严查隐形培训的"红线",倒逼假期回归实践本质。

从政策到落地的关键挑战

从政策到落地的关键挑战城乡差异的协调考验政策智慧。乡村学校可结合农忙设计劳动课程,城市家庭则面临短途研学资源匹配难题。自贡试点的线上反馈平台提供了解决方案样本:通过实时收集家长评价动态调整方案。更深层的挑战在于评价体系转型——当孩子们在春秋假收获的不再是试卷分数,而是田野调查报告或非遗体验成果,如何建立与之匹配的展示机制,避免实践教育沦为走过场?

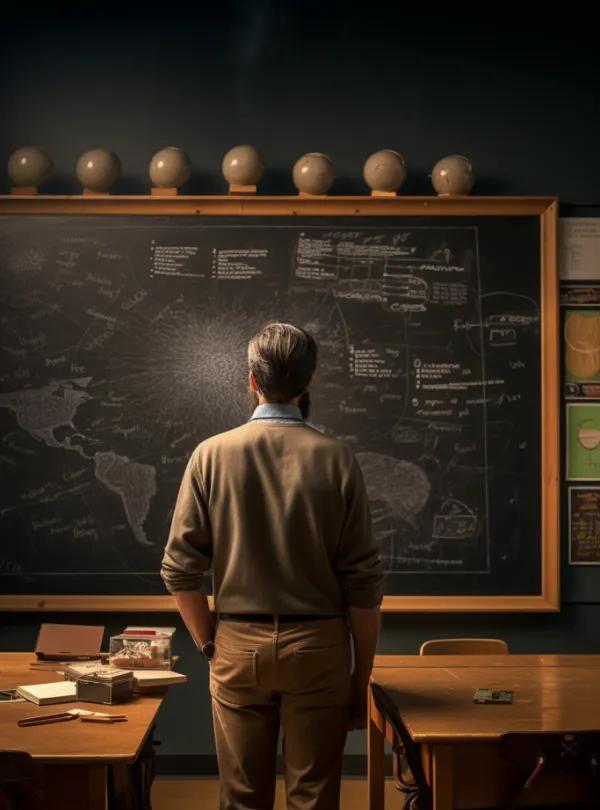

春秋假背后的教育转型信号

春秋假背后的教育转型信号这项看似细微的假期调整,实则是"双减"政策的深化推进。当教育主管部门用3天短假强行切开应试教育的连续叙事,其真正意图是重构**"学习生态系统"**——让知识从黑板迁移到三星堆的青铜面具上,从习题集渗透到翠云廊的古柏年轮中。正如政策文本中那个诗意表述:这是给成长"留白",让教育呼吸。