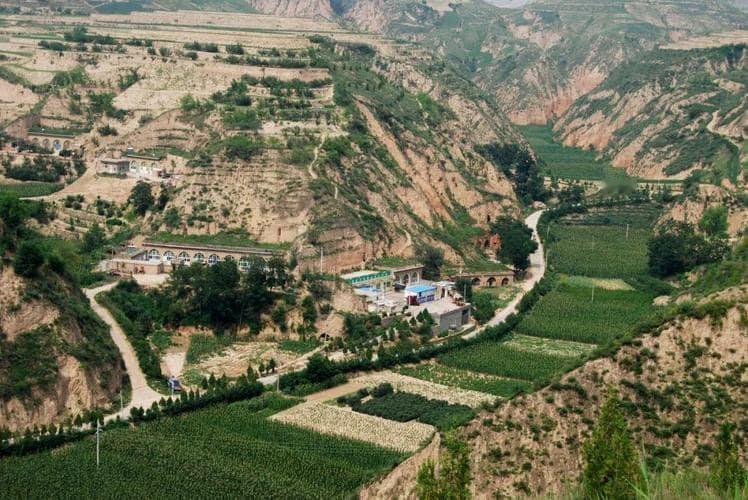

中国最珍贵的资源,不是稀土也不是石油,而是北方最常见的黄土层 2025年年初,陕西米脂高西沟村闹出了一桩看似离谱的买卖。村里把两万吨淤地坝黄土“变现”,卖了150万。 听着像笑话,但真是按吨卖土,每吨75元,价格比不少林业碳汇都高。这事一出,不少人直呼“黄土也能当钱花了?” 有人说这就是炒作,但实际情况远比表面复杂。这不是一锹黄土的故事,而是中国北方司空见惯的地貌背后,藏着一个被忽视已久的战略密码。 从生态系统到粮食大盘,从碳汇交易到地下矿藏,黄土层的价值,远非眼前这150万所能衡量。 国际上讲资源,常绕不开石油、天然气、稀土这些“硬货”。但真要论一个国家底层的生存基础,中国北方这片厚重的黄土层,或许才是支撑14亿人口最根本的底座。 它既是粮食安全的保障线,也是生态转型的新潜力点。 中国黄土高原的体量极其惊人,覆盖面积超过63万平方公里,相当于6个浙江省,平均厚度超过100米。从甘肃东部到陕西、再到山西南部,这片厚重的土地,像一层保护膜,覆盖在中国北方心脏地带。 这片土地不是摆设,它养活了全国三分之一的粮食生产。也就是说,全国每三口人中,就有一个人的饭碗,是黄土地端起来的。 不只是种粮食,肉蛋奶、果蔬茶,样样离不开这地儿。 黄土的特殊构造,让它几乎成了天然的农田。疏松、多孔、保水、保肥,像个巨型的天然“海绵”。最关键的是,它不像南方水田那样讲究轮作休耕,年年种、年年收,产量还不低。 山西永和县有个“三跑田”,以前是水往外跑、土往下跑、人往外跑。现在改成反坡梯田,一块地能扩到1.8亩,亩产直接多出300斤。甘肃天水的“花牛苹果”更是靠着这土,一年卖出25亿。 黄土不光能种地,也撑起了华夏文明的起点。从仰韶文化到秦汉王朝,这片土壤支撑了几千年的农耕社会。它的“耐造”属性,让数代人得以在这里扎根生长。 在全球化供应链越来越不稳定的当下,自家地里能稳定出产粮食,本身就是国力的核心组成。石油和稀土再重要,也得靠全球流通才能变现。而黄土的价值,是扎在脚下、吃进肚子里的。 黄土层像一层厚厚的盖子,盖住了下方的不少矿产资源。据地质部门测算,黄土覆盖区的地下矿产潜在价值,占全国总比例接近一半。 这层土像个天然屏障,把风雨侵蚀拒之门外,保住了矿藏的完整性。目前不急着挖,将来技术再进步,这些“沉睡”的资源就是国家的后手。 而更让人意外的,是黄土层本身也能直接创造经济价值。宁夏彭阳县搞了一项黄土固化工程,用它来修路,每公里能省下十几万,工期还短了五分之一。 但最具前瞻性的,是它在碳汇交易里的新角色。过去十几年,榆林地区修了两万多座淤地坝,占了全国的三分之一。这些坝子不光拦泥沙,还是碳的“沉积仓”。植物在上面长,泥沙在下面积,碳就被固定了下来。 高西沟村那笔150万的交易,就是靠着这些年持续的生态治理换来的。当地能源企业要“减碳”,就得买碳汇指标,而黄土坝子正好能“产碳汇”。每吨75元的价格,也就不难理解。 延安市还搞了一笔更大的交易,一口气卖出了15万吨碳汇,收入540多万。这不是凭空出来的钱,是一代代人种树修坝的“绿色存款”开始生息了。 如果说黄土是战略资源,那几十年的治理就是对它的“精雕细琢”。上世纪50年代,高西沟还是“光山秃岭”,年年闹灾荒。1952年,黄委会在绥德设立水保站,开始摸索怎么“治这片土”。 后来形成了“三层治理体系”:山顶植树、山腰修梯田、山下建坝子。这种系统治理方式,不仅挡住了水土流失,也让山地农业变得可持续。 到2024年底,黄河流域累计治理水土流失面积超过28万平方公里,年均入黄泥沙减少4亿吨。陕西的绿色版图,已经比20年前向北推进了400公里。 高西沟村现在早已不是过去那个穷地方。村里搞起了民宿旅游,一年接待游客超过10万人,村集体收入突破80万,村民人均收入超过2.5万。黄土不光养人,还能赚钱。 山西永和县的反坡梯田也在不断升级。碎地并成大块,机械化一上,亩产增加、收入提升,水土保持率也跟着走高。这些治理成果,不再只是生态账本上的数字,而是真金白银的回报。 到2024年末,黄河流域已建成的淤地坝超过5.8万座,“十四五”期间山西又新建了270座。陕西还通过大规模种植沙棘,实现局部区域的高拦沙率,生态效益与经济效益同步提升。 这些年的治理实践,让“绿水青山就是金山银山”不再是一句口号,而是可以衡量、可持续的现实路径。中国用几十年时间,把一片被风吹雨打的黄土地,变成了生态修复的样板间。 随着技术的进步,黄土的价值才刚刚开始显现。不论是碳汇核算的精细化,还是生态修复的自动化,未来都将把这片土地的潜力进一步释放出来。 信息来源: 中国环境《每吨75元!黄土高原的淤地坝让“碳票”变钞票》 光明科普《世界土壤日|见证千年历史,黄土地如何承载着文明记忆?》

![山西,雁门关果然重要[赞]](http://image.uczzd.cn/10698936941214617806.jpg?id=0)