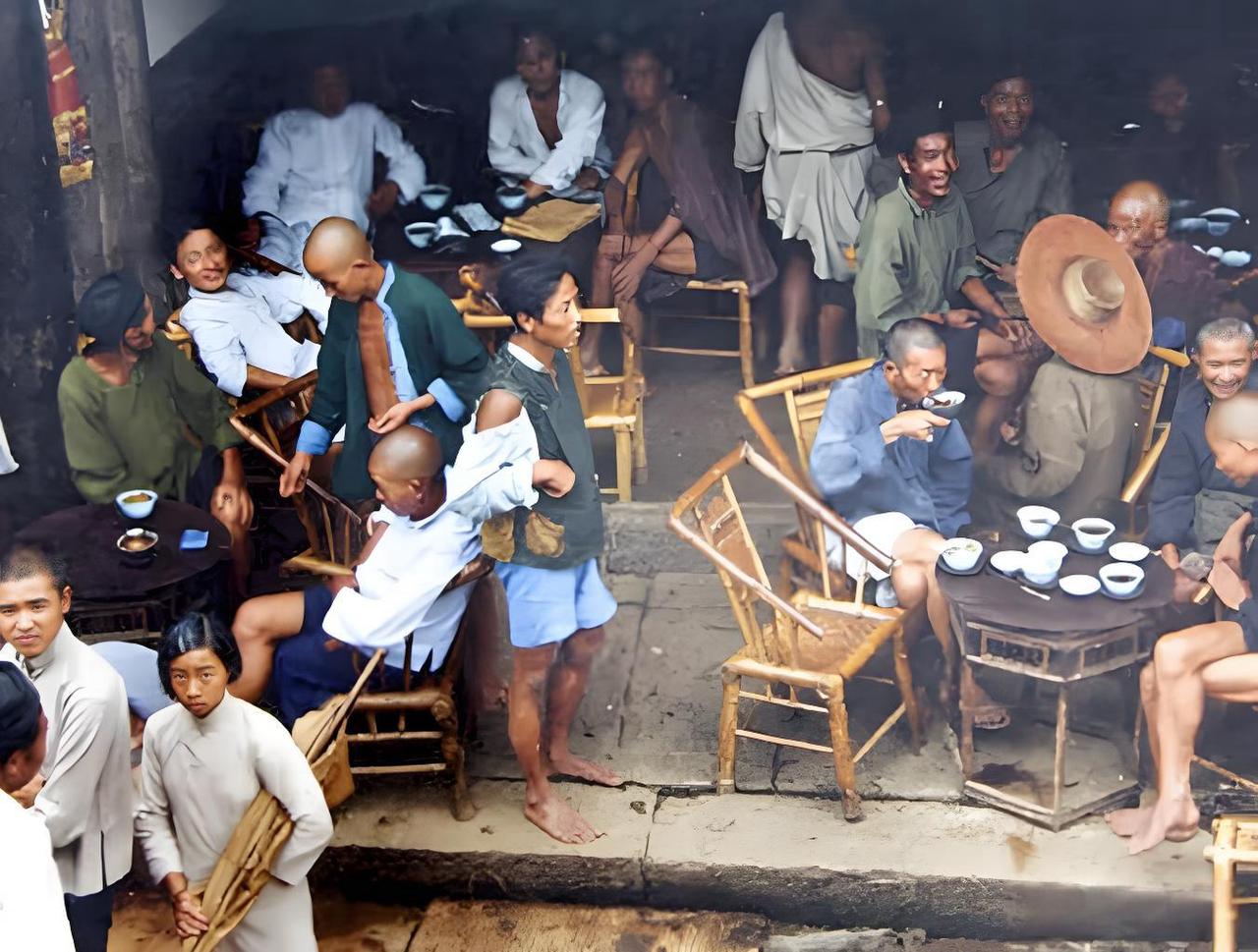

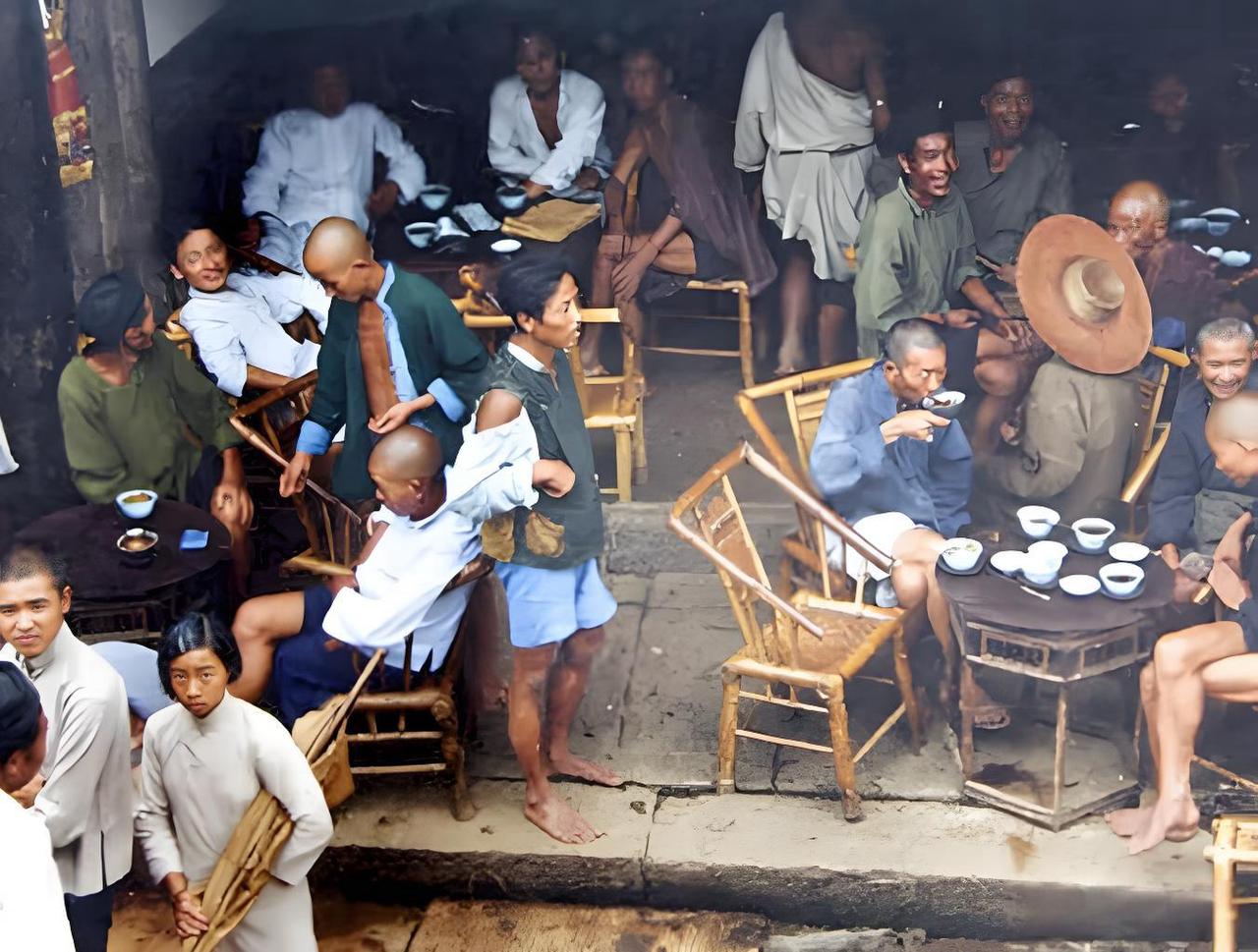

1941年龙泉驿乡场的檐下茶馆,竹制桌椅随意摆开,粗瓷盖碗在木桌上摞起半尺高,裹着短褂、剃着光头的乡民们或跷脚倚在竹椅里啜茶,或站在桌旁凑头闲聊,赤脚踩在潮湿的石板地上。 这处茶馆是当时乡场的“公共客厅”:既是乡民歇脚、议事的去处,也是赶集时临时的“信息站”,即便身处抗战乱世,四川乡野的日常烟火气,仍在这盖碗碰撞的声响里缓缓铺展。

1941年龙泉驿乡场的檐下茶馆,竹制桌椅随意摆开,粗瓷盖碗在木桌上摞起半尺高,裹着短褂、剃着光头的乡民们或跷脚倚在竹椅里啜茶,或站在桌旁凑头闲聊,赤脚踩在潮湿的石板地上。 这处茶馆是当时乡场的“公共客厅”:既是乡民歇脚、议事的去处,也是赶集时临时的“信息站”,即便身处抗战乱世,四川乡野的日常烟火气,仍在这盖碗碰撞的声响里缓缓铺展。