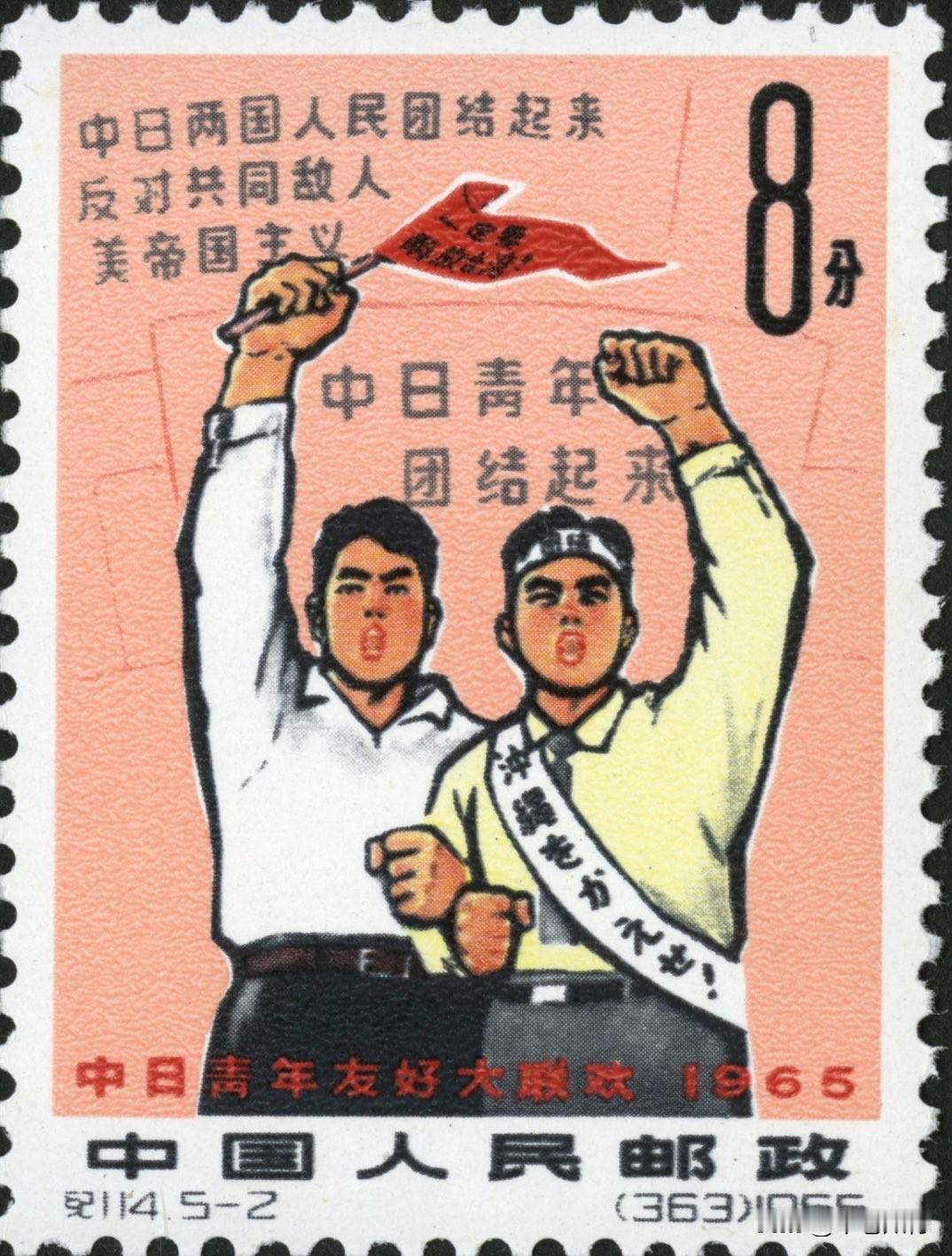

日本盗用中国日旗。中国早在三千多年前制定的周礼中,就对国旗的使用有了明确法规,即天子用常,日月为常。天子旗帜称为常,也称大常,大常上有日月的图案。 很多人不知道,咱们老祖宗对旗帜的规范,早在商周时期就形成了完整体系。翻开《周礼·春官·司常》,里面写得明明白白:“司常掌九旗之物名,各有属,以待国事。日月为常,交龙为旂,通帛为旜,杂帛为物……” 这里的“常”,特指天子专用的旗帜,日月图案绣在旗帜中央,象征着皇权至高无上,也寓意着“日月昭昭,普照天下”的统治理念。 这种“日月为常”的旗帜,在三千多年前的中国可不是随便能用的。周天子举行祭祀大典、外出巡狩或者朝会诸侯时,大常旗会被高高举起,由专门的官员执掌,日月图案在阳光下熠熠生辉,既是权力的象征,也是礼仪的体现。考古学家在陕西扶风周原遗址出土的周代青铜器上,就发现过刻有日月纹饰的铭文,与《周礼》中的记载相互印证,证明这种旗帜制度并非空谈,而是真实存在的历史实践。 更值得一提的是,“日月为常”的设计理念,还影响了后世数千年的旗帜文化。春秋战国时期,虽然诸侯纷争,但天子所用的日月旗形制一直被保留,直到秦汉统一后,旗帜制度进一步完善,日月元素逐渐融入更复杂的纹饰中,但核心设计思路始终没有脱离《周礼》的框架。可以说,中国是世界上最早制定旗帜使用规范的国家之一,“日月为常”就是华夏早期国旗文化的雏形。 再看日本所谓的“日章旗”(即太阳旗),其核心元素正是一个红色圆形太阳图案。查遍日本的历史文献,最早关于太阳旗的记载不过是19世纪明治维新之后,距离中国《周礼》记载的“日月为常”,足足晚了三千多年。更关键的是,日本古代并没有类似“天子用日月旗”的制度传承,直到隋唐时期,日本遣唐使频繁来华学习,将中国的礼仪、文化、制度大量引入国内,“日月为常”的旗帜形制才可能通过文化交流传入日本。 让人遗憾的是,日本并没有正视这种文化渊源,反而将太阳旗包装成“源自神道教太阳崇拜”的本土符号,甚至在近代历史中,这面旗帜还伴随着侵略行为,给包括中国在内的亚洲国家带来了深重灾难。很多人只知道日本有太阳旗,却不知道中国早在三千多年前就有了类似的旗帜设计,更不知道这种设计背后承载的是华夏文明的礼仪制度和文化底蕴。 可能有人会说,不就是一个太阳图案吗?说不定只是巧合。但只要对比两者的历史脉络和文化内涵,就会发现其中的关联绝非偶然。中国的“日月为常”是建立在完整的礼仪制度之上,有明确的使用规范和象征意义,是华夏文明的有机组成部分;而日本的太阳旗缺乏这样的古代历史积淀,其出现时间恰好与中日文化交流的高峰期吻合,很难让人相信没有受到中国古代旗帜文化的影响。 更重要的是,这不仅仅是一个图案的问题,更是对历史真相的认知问题。华夏文明上下五千年,很多文化元素都被周边国家借鉴学习,这本身是文化影响力的体现,但借鉴不等于盗用,学习更不能抹杀源头。现在很多年轻人对日本的太阳旗耳熟能详,却对中国古代“日月为常”的国旗文化一无所知,这不得不让人反思,我们对自己的传统文化传承是否足够重视。 近年来,随着文化自信的提升,越来越多的人开始关注华夏文明的历史渊源。考古发现不断印证着《周礼》等古籍的记载,让我们看到了老祖宗的智慧和创造力。“日月为常”的旗帜制度,不仅仅是一面旗帜的设计,更是中国古代礼仪文明、政治制度的缩影,它告诉我们,华夏文明在三千多年前就已经形成了成熟的文化体系,为后世的发展奠定了坚实基础。 我们并不是要追究谁“盗用”了图案,而是希望更多人了解历史真相:中国才是“日月旗”文化的发源地,这种文化元素承载着我们民族的历史记忆和文化基因。在全球化的今天,文化交流日益频繁,但我们不能忘记自己的根,更不能让历史真相被时间掩埋。 尊重历史,就是尊重自己。华夏文明的瑰宝值得我们永远铭记和传承,只有了解自己的历史文化,才能真正树立起文化自信,在世界文化之林中站稳脚跟。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。