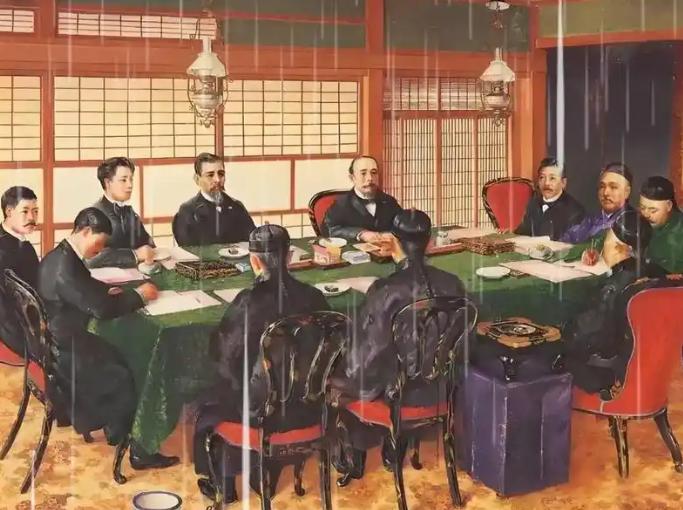

日本那么小一个国家,为什么敢起灭亡中国的念头? 戴旭说得很明白:日本的版图那么小,只有如果算上清朝那个时候版图,它实际上日本占的更小,这个比例会更小,它的人口只有中国人的1/10,他居然敢动念头灭亡中国。靠的是什么呢? 最根本的驱动力,是日本刻在骨子里的资源焦虑。这个岛国天生就握着一副“穷牌”,矿产资源匮乏到几乎可以忽略不计,工业发展急需的煤炭、钢铁、石油,本土都难寻踪迹。而一海之隔的中国,尤其是东北大地,在他们眼里就是座挖不完的宝库。 早在上世纪初,日本就通过各种手段渗透东北,把抚顺煤矿的优质煤炭源源不断运回本土,因为这种“东洋标准煤”是冶炼军舰钢材的必需品,没它就造不出称霸海洋的坚船利炮。 这种资源渴求到了疯狂的地步,九一八事变后更是不加掩饰,13年间从东北掠走2.23亿吨煤炭、1100万吨生铁,连粮食都抢走1.2亿吨,把东北变成了支撑其战争机器的“燃料库”。 资源的渴盼催生了扩张的野心,而明治维新锻造的坚船利炮,则给了日本将野心付诸行动的底气。1868年之后,日本用几十年时间完成了脱胎换骨,全盘照搬西方军事体系,建立起当时亚洲最精锐的海陆军队。 反观同期的中国,洋务运动看似轰轰烈烈,实则只是“换汤不换药”,军工企业管理混乱,北洋水师看似吨位可观,实则弹药掺假、训练废弛。甲午海战中,日本联合舰队凭借统一指挥和先进战术完胜,这场胜利彻底冲昏了日本的头脑。 原来曾经的“天朝上国”早已外强中干。到了二战前夕,日本的军工产能更是突飞猛进,仅在东北就设立了6878家工矿企业,“满铁”“满业”等垄断公司掌控着全东北的经济命脉,把掠夺来的资源直接转化为枪炮弹药。 日本的狂妄,更离不开当时中国自身的衰败给了可乘之机。清末以来,朝廷腐朽、战乱不断,先是太平天国运动耗尽国力,后有军阀割据混战,整个国家像一盘散沙。 东北作为当时中国经济最发达的地区之一,有着完整的工业体系和丰富物产,却因为中央政府控制力薄弱,成了日本眼中的“软柿子”。日本发动九一八事变时,东北军坐拥数十万兵力,却接到了“不抵抗”命令,短短四个月就丢了整个东北。 这种内部的分裂与软弱,让日本看到了“以战养战”的可能。占领一块地盘,掠夺资源武装自己,再去占领更大的地盘,形成恶性循环。他们甚至制定了“百万户移民计划”,妄图彻底吞并东北,到投降时已移民31.8万人,掠夺的土地面积是日本本土耕地的3.7倍。 更阴险的是,日本还搞起了“思想洗脑”和“以毒养战”的把戏,为侵略披上“合理”外衣。他们鼓吹“大东亚共荣圈”的谬论,把侵略包装成“解放亚洲”,同时在东北大规模种植鸦片,1944年鸦片收入占伪满洲国财政的20%,既牟取暴利又摧残中国人的身心。这种双重绞杀,让日本觉得可以不费吹灰之力瓦解中国的抵抗意志。 国际环境的纵容更是给日本的野心添了把火,当时西方列强忙着在欧洲争霸,对亚洲事务奉行“绥靖政策”,甚至为了自身利益默许日本扩张。一战后,列强在凡尔赛和约中把德国在山东的权益转给日本,等于间接承认了它的侵略行为。 美国、英国虽然表面中立,却在战争初期向日本出售大量战略物资,给其军工生产输血。这种“默许”让日本更加有恃无恐,觉得即便侵略中国,也不会受到实质性制裁。 说到底,日本的野心从来不是空中楼阁,是资源困局逼出来的狼子野心,是军事膨胀撑起来的狂妄自大,更是中国自身衰败与国际纵容共同催生的恶果。它就像一面照妖镜,照出了弱肉强食的丛林法则。国家弱小,再大的版图、再多的资源,都只会成为别人觊觎的目标。 当年日本以为靠着坚船利炮就能吞下中国,却忘了中华民族骨子里的抗争精神,最终在全民抗战的、怒潮中一败涂地。这也印证了一个道理:野心永远战胜不了民心,任何妄图以强凌弱的侵略行径,终究会被历史碾碎。