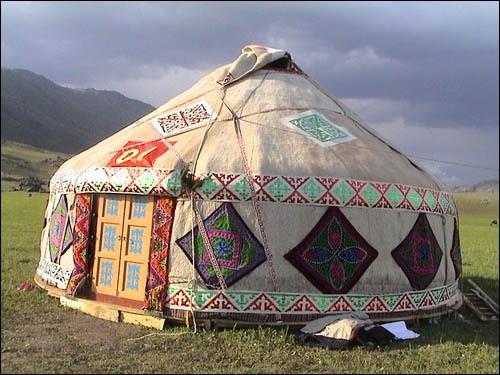

零下几十度,蒙古人住毛毡帐篷为啥不冷?一开始我也纳闷,薄薄一层布能挡啥寒风?直到亲眼见过才明白玄机! 零下四十度,风像刀子一样刮脸,你以为人都得躲家里烤火取暖,但在蒙古高原,牧民却住在看起来“单薄”的毛毡帐篷里,日子照过,脸上还有笑。 难不成他们天生抗冻?真不是!当你走进蒙古包,才知道这不是“帐篷”,而是一个被低估的保温奇迹。 别再拿蒙古包和普通帐篷比了,那就像拿羽绒服和一次性雨衣比,根本不是一回事。 说起衣服,就不得不提蒙古族的“穿”,这也是一个很大的学问,蒙古袍是蒙古族的传统服饰,也堪称是草原上的“黑科技”,这种大袍子不是为了好看,而是为了挡风、保温、灵活骑马而设计的。 宽大的下摆方便骑马活动,高领和长袖能遮住风口,衣服内层常加棉或毛毡,外层则用防风布料,除了保暖之外,衣服还很实用。 腰间的束带不仅固定衣物,还能挂刀、挂壶,一物多用,而且一件蒙古袍,里面可以塞几层衣服,哪怕气温骤降,也能迅速应对,堪称“草原版层层叠穿”。 蒙古包外面裹的不是布,而是一层层厚达几厘米的羊毛毡,这种材料不是随便剪羊毛缝一缝,而是通过揉搓、碾压、压缩等工艺,把羊毛纤维缠得密不透风。 冬天,牧民会在蒙古包外加上多层羊毛毡,最外面再盖一层防水防风的布,防寒、防雪、防雨滴水不漏,就像一件高端定制的“户外三合一冲锋衣”,哪怕外面零下四十度,里面也能暖烘烘。 这种材料的厉害之处在于“会呼吸”,它不是完全密封的,能调节湿气,不闷不潮,寒冷中还能保持干爽,这种性能,连现代建筑材料都不一定能全做到。 蒙古包的造型也不是为了“美观”或者“好搭建”,而是经过无数次大自然筛选的结果,你会发现,蒙古包从来不是方的、尖的,而是圆的,为什么?因为风吹得动直角,但推不动圆弧。 草原上的风是出名的狠,直接刮塌普通房子都不稀奇,蒙古包的圆顶让风顺着表面滑过去,找不到可以“借力”的角,风压自然减小,再加上它那一圈圈交错编织的木制框架,结构牢得很,即使大雪压顶也不怕。 不仅外面稳,里面也讲究,蒙古人也有属于自己的火炉取暖,即便是在蒙古包中也很少出现安全问题。 更妙的是,蒙古包的高度还能调节,冬天压低顶棚减少热量流失,夏天升高增强通风,堪称天然的“智能建筑”。 蒙古包的温暖不只是靠材料和结构撑起来的,更多的是一种生活智慧的集成,从选址到取暖,再到饮食,每一步都在“藏热”。 很多人以为蒙古包只是传统民族的“标配”,属于文化符号,但其实,它也是一种“被低估的建筑科技”。 在环保、节能越来越被重视的今天,蒙古包这种靠天然材料、无需电力就能实现高效保暖的方案,给了现代建筑不少启发。 比如欧美现在流行的“被动式房屋”,讲究空气层隔热、热循环、自然通风,说白了就是用现代技术去模仿蒙古包几百年前就玩的那一套。 而且相比那些动辄几十万的节能房,蒙古包成本低、可拆卸、适应性强,哪怕搬家也能带走,灵活得很。 在中国西北一些地区,有研究团队已经在尝试把蒙古包的结构理念和现代建筑材料结合,开发适用于山区牧民的新型节能房屋,不仅保暖效果好,而且维护成本低,完全不依赖大型基础设施。 蒙古包之所以能在极寒中“稳坐钓鱼台”,靠的不是一招鲜,而是从材料、结构到日常生活的全套配合,它像一台精密的机器,每一个细节都经过时间打磨,代代传承。 这不是单纯的“保温帐篷”,它是一种“系统性生存方案”。在辽阔无垠的草原上,面对风雪雷霆,蒙古包提供的,不只是遮风挡雨的壳,而是一种与自然和平共处的方式。 当我们在钢筋水泥中追求恒温舒适时,草原上的蒙古包却用最天然的材料、最灵活的结构、最朴素的智慧,打造出一套自成体系的“抗寒堡垒”,它不靠电,不靠科技,却能在最恶劣的环境中撑起一个温暖的家。 所有别再小看那顶看似简陋的毛毡帐篷了。它不仅能挡住零下四十度的寒风,更挡得住现代社会对传统智慧的偏见。 在蒙古包里,我们看到的不只是建筑,更是一种生活方式的坚持,一种与自然共处的哲学,科技在进步,但有些智慧,早已走在了时代前头。