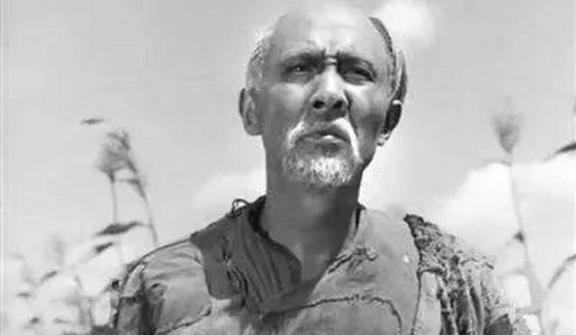

1888年,山东一乞丐讨饭28年,终于攒下230亩田、3800吊钱,接着盖了一座大房子,谁料,他跑到穷人家里,挨家挨户跪下磕头:“求求你跟我走吧,我什么都包,还帮你干活。” 山东乡下,一个乞丐攒下田财巨款,却不享清福,反倒跪在穷人家门口求人送孩子上学。这事儿听起来像天方夜谭,可它就发生在清末的冠县柳林镇。那个乞丐叫武七,三十年风里来雨里去,就为给穷娃办义学。谁知学校建好,他不收一分学费,还打包票帮人干活。这背后藏着啥秘密?一个底层汉子,怎么就把教育这事儿扛在肩上,改变了多少穷人命运? 道光十八年,山东冠县柳林镇武庄村,一个穷苦人家添了丁。那时候,家里就靠父亲武宗玉种地勉强过活,母亲崔氏操持家务,日子紧巴巴的。武七七岁上,父亲得风寒,没几天就没了,留下母子俩相依为命。崔氏背起竹篓,天不亮就出门讨饭,武七小小年纪跟在后头,沿村转悠。村里那些地主老财家,灶台热气腾腾,他们母子俩碗里却常空荡荡。路过村塾时,里面孩子念书声传出来,武七每次都多站一会儿,听那声音,心里头明白,识字是条出路。 长大些,武七十七岁,母亲身子骨弱了,他没法子,只好出去找活干。冠县馆陶一带,张扁正家是贡生,沾点远亲,招长工。他就去了,三年里头,从早到晚扛锄头、挑水、喂猪,累得腰酸背痛。结算工钱那天,张家管事甩出几把铜板,说扣了识字费。武七不服,争起来,对方叫家丁上来,按住他一顿打,嘴角淌血,身上青一块紫一块。这事儿让他看清了,不识字在乡下就是挨欺负的命。从那以后,他下定主意,总得办个学堂,让穷孩子也沾上文化边儿。 咸丰末年,武七二十一岁,正式开始乞讨。他穿件破褂子,腰里系布袋,走南闯北,鲁北冀南、河南边上、江苏一带都去过。夏天集市上,跪路边伸碗,商贩路人扔点铜钱,他就小心收起,好东西换钱攒着,差的自己对付。冬天雪大,躲破庙里,敲木棍唱俚曲,逗人乐呵,换来几吊碎银。遇上富户办喜事,他扮丑角,翻跟头耍把式,汗流浃背也值。闲下来帮人缠线头,或田里短工,拔草浇水,一文不落。三十年下来,他不光攒了二百三十亩田,三千八百吊钱,还卖头发剃头,扮小丑爬行,任人踩踏,就为多募点办学本。 钱多了,没地儿放,武七想起来举人杨树坊,人家耿直有名。他去杨府,仆役不让进,他就在门口跪两天两夜,杨树坊才见。讲清来意,杨树坊感动,答应帮管钱,还说要助办学。有了这靠山,武七更卖力。光绪十四年,五十岁时,他觉得火候到了,先买地建屋。柳林镇东头坡地,搭起二十间房,正堂厢房齐全,院里井台槐树,足足花四千吊。 而学校叫崇贤义塾,建好招生是难事儿。穷家孩子,早起放牛拾柴,哪有闲工夫念书?武七就挨家挨户去,推开柴门,妇人灶边揉面,孩子啃窝头,他扑通跪下,额头叩地,双手抱拳说:“大嫂,求你让娃跟我走。吃穿我管,田里活我帮干。”一家家转,膝盖磨破,额头肿起。寡母抱着幼子哽咽,他又跪,声音沙哑:“婶子,孩子上学,我包圆,还替你挑水砍柴。”有的门紧闭,他在外头叩半天;有的娃畏缩,他伸手拉肩。如此走几十里,五十多个孩子陆续来了。 开学那天,武七焚香拜先生,又对学生鞠躬。宴请老师,邀乡绅陪席,他自己门外守着,吃剩饭。课堂上,他常来瞧,先生怠惰,他就跪谢劝导;孩子不用功,也跪拜叮嘱。光绪十六年,他在馆陶杨二庄办第二所义塾,坡地开垦,石基梁柱,书声又起。光绪二十二年,临清御史巷,与施善政合资建第三所,砖墙门匾,院落干净。招生时,他复去穷门叩头,风尘仆仆。 武训的义举传开,山东巡抚张曜下令免学田钱粮徭役,召他进府,赐名武训,上奏光绪帝,颁“乐善好施”匾额。平日里,他见寡妇艰困,就捐十亩地;借钱给人,从不求还。只为渡过难关。光绪二十二年四月,临清义塾,他卧榻上听书声,嘴角上扬,握被而去。 辛亥革命后,武训事迹广传,赞誉如潮。民国二十三年,临清武训小学办诞辰九十七周年纪念。民国三十四年,陶行知等在重庆兴起一百零七周年活动,号召效法。这位底层乞丐,用三十年乞行,筑起教育桥梁,让穷孩子翻身。