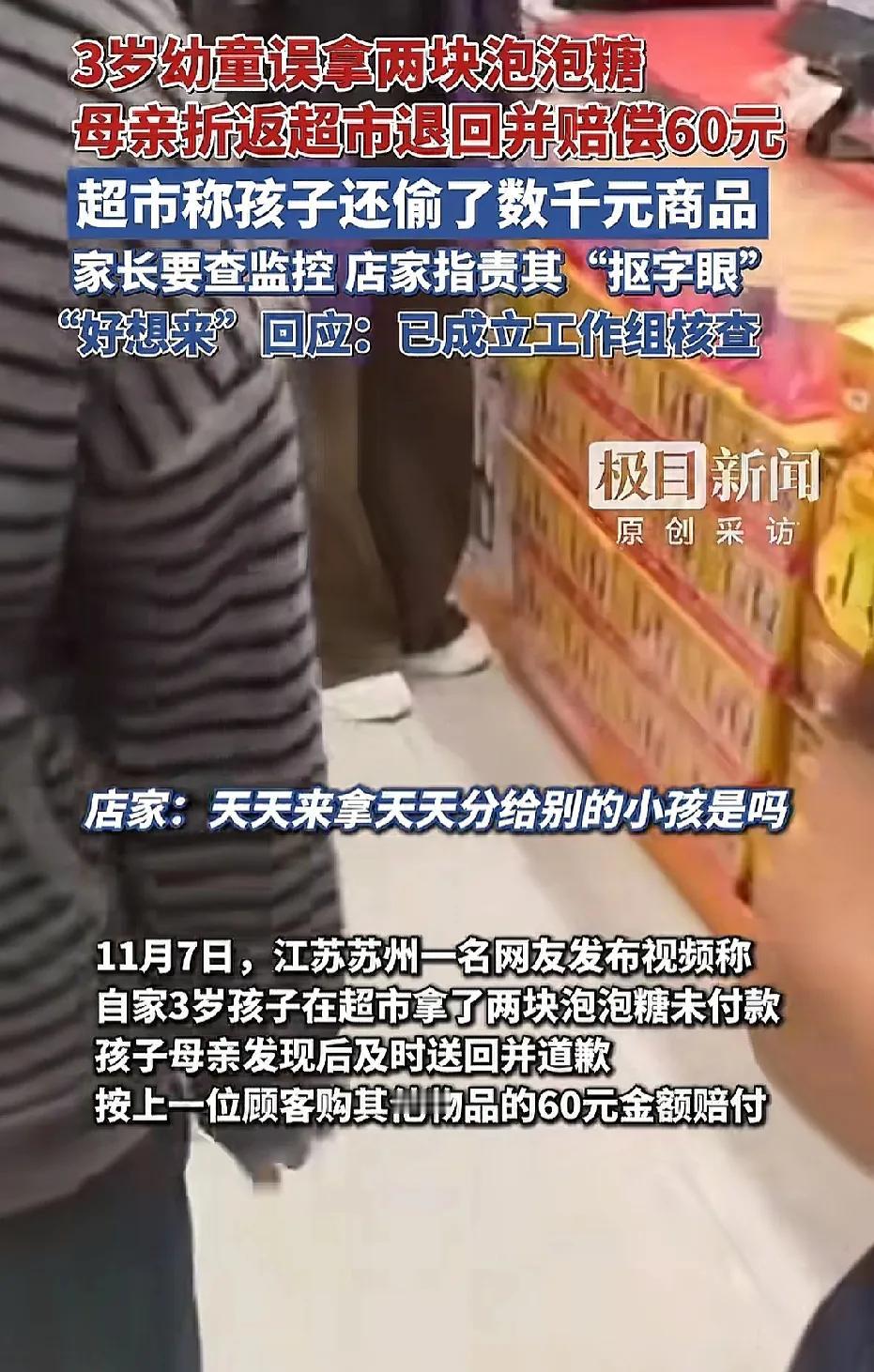

江苏苏州,3岁小孩跟大人去超市,趁人不注意拿了2块泡泡糖,没有付款,家长得知后,立马带孩子来店里道歉,并退回商品,店里要求偷一罚十,家长赔偿了60块钱。本以为事情就了结,谁知,店员又一口咬定,店里丢了价值6000块钱的零食,都是小孩偷的,家长质疑,要求看监控,遭到店员拒绝,还指责“抠字眼”。双方发生争吵,家长气不过报警。 11月7日,家长带着3岁小孩去零食超市逛逛。 超市里的零食五花八门,五颜六色的包装看得人眼花缭乱。 别说大人被吸引,就是小孩看了也走不动了。 3岁小朋友东看看,西摸摸,什么都想往嘴巴里塞。 还好家长看到了,立马引导:先去结账了,才能吃哦。 小朋友懵懵懂懂地点点头。他又趁大人不注意,在去结账的途中,悄悄拿了两颗泡泡糖放在口袋里。 等他们结完账,走出了超市。 小朋友吵着要吃零食,家长轻轻告诉他,等吃完饭了再吃零食。 他见大人不配合他,突然想起自己口袋里有两个糖,于是炫耀般地拿出来。 家长看到后,问他从哪里拿来的,她记得没有给孩子买这玩意,孩子还小,还不能吃这个。 孩子乖乖地告诉从超市拿的。 家长一听,想到要言传身教,她告诉孩子,这样做是不对的,买东西要付钱,不能乱偷别人的东西。 为了弥补过错,家长拿着泡泡糖,第一时间带着孩子去超市道歉,并主动退还了商品。 超市了解情况后,提出按“上一位顾客购买其他物品的60元金额”赔付。 家长也不想过多争执,她来这里是好好商量解决问题的,于是主动付款。 本以为这事到此为止。 谁知,店员却话锋一转,说店里最近丢了价值6000元的,怀疑都是这个3岁小朋友天天来拿的。 家长一听,瞬间蒙了。 他们家的小孩是什么样的品性,作为家长最了解了。 几千元商品得多少东西,这是一个3岁孩子能拿得下的? 怎么可以这样污蔑呢。 家长激动表示,你拿出来监控,如果是我家孩子拿的,我10倍、100倍赔偿你!拿出来吧! 这下店员也哑火了,她只是口舌之快,没想到家属反而较真了,她拒绝调出监控。 这下轮到家长不乐意了,平白无故孩子被污蔑成小偷,做父母的谁不难受! 店家拿不出监控证明,眼看指控站不住脚,又不愿妥协认错,便恼羞成怒转移焦点,指责家长“抠字眼”! 家长不乐意了,一定要调监控,还他们孩子一个清白,他们也不会得理不饶人。 双方争吵不休,家长气不过,直接报警。 目前,超市已成立项目组,调查此事。 那么,从法律角度,该如何看待此事呢? 《民事诉讼法》第67条规定:当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 店家声称孩子偷窃6000元零食,这是店家主动提出的主张,理应由其提供监控等证据佐证,拿不出证据的话,索赔主张就没有法律支撑,家长可依法拒绝。 《民法典》第1042条规定:民事主体享有名誉权,任何组织或个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人名誉权。 店员无依据口头指控孩子偷窃,属于口头诽谤,家长可要求其停止侵害、赔礼道歉等。 《民法典》第1188条规定:无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。 3岁孩子完全不具备实施偷窃6000元零食的行为与认知能力,本身就不可能构成该条款中“造成他人损害”的情形,自然无需承担责任,家长也无对应赔偿义务。 《消费者权益保护法》第26条规定:经营者不得以格式条款、店堂告示等方式,作出加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定,含有这类内容的条款均无效。 超市提出的该赔偿金额并非泡泡糖的实际价值,而是按“偷一罚十”的逻辑索要的款项,而超市并无罚款权,且这种加重消费者责任的要求属于无效格式条款。 家长此前赔偿60元是自愿妥协,并非法定强制义务,若当时拒绝该不合理要求,是完全符合法律规定的。 对此,你怎么看?