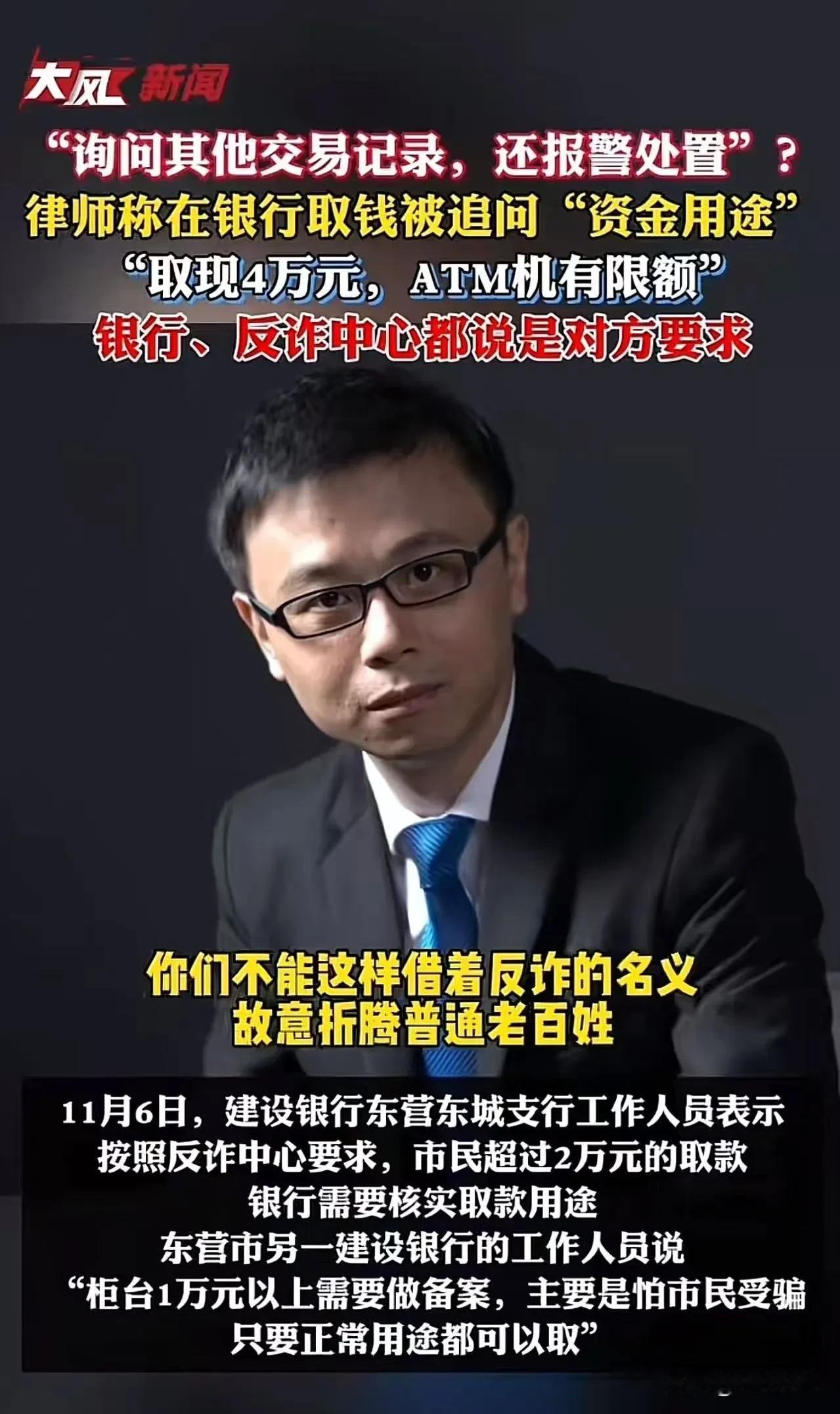

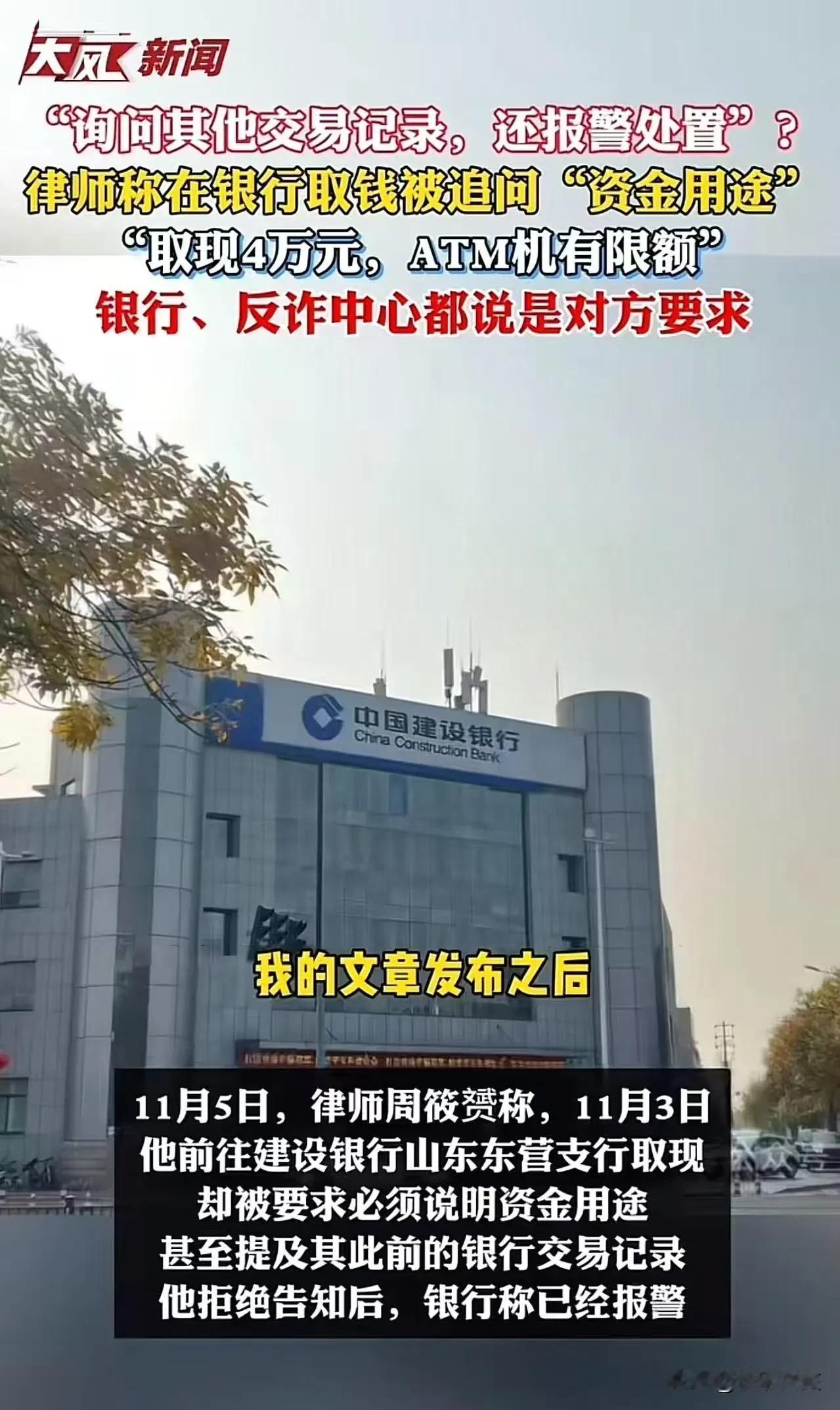

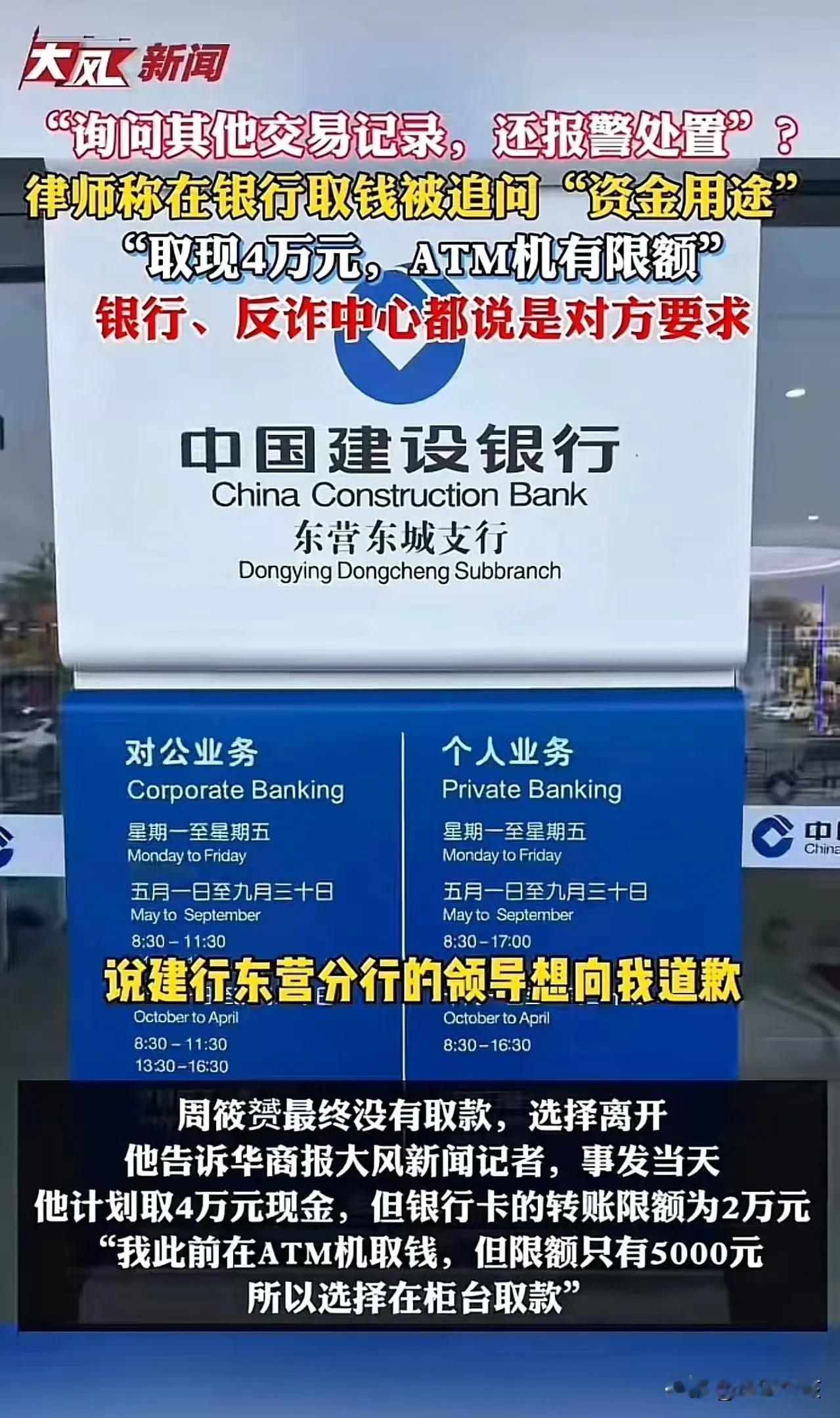

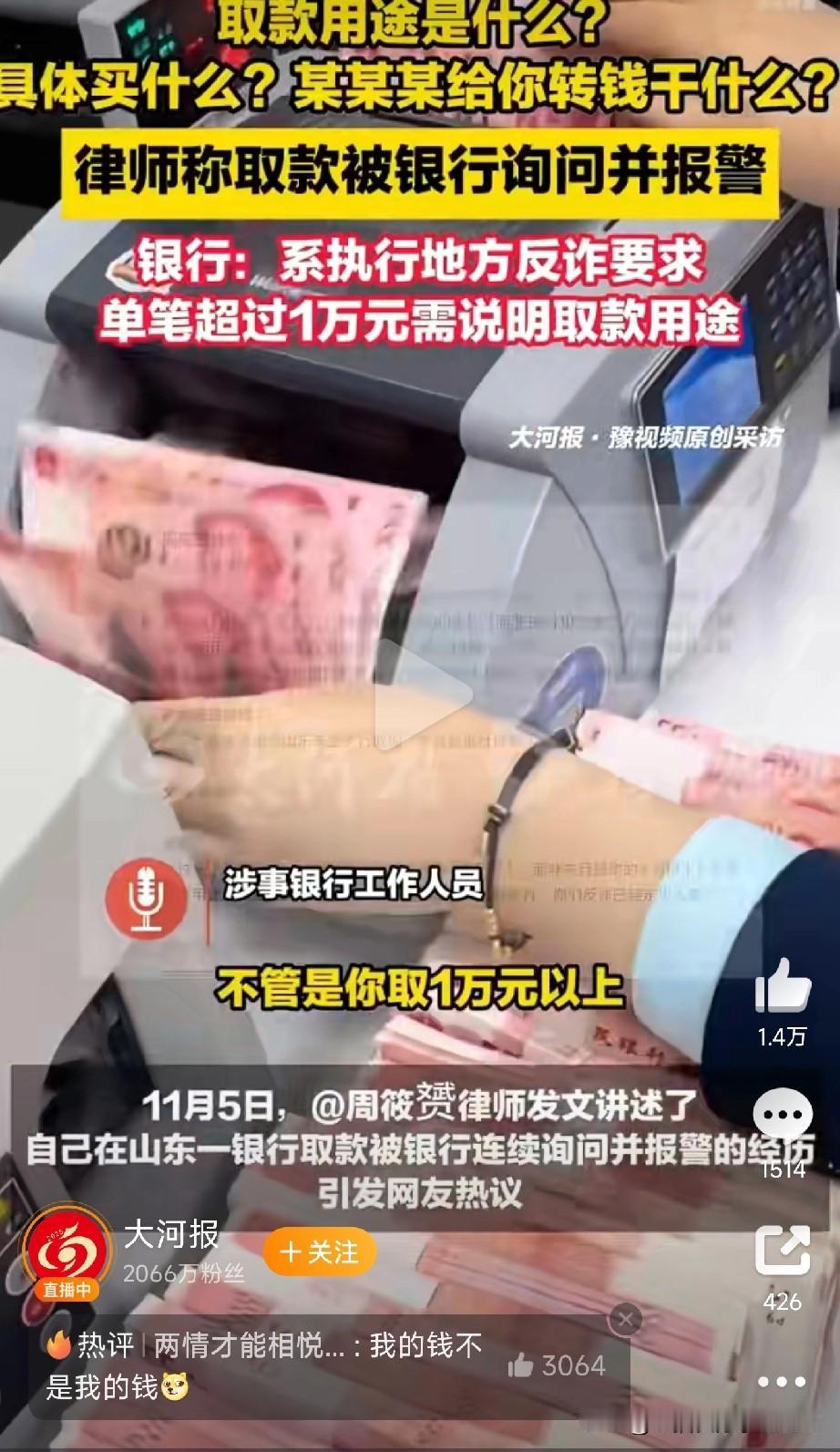

2025年11月3日,资深律师周筱赟在山东东营建设银行办理4万元现金取款时,遭遇了戏剧性转折。当柜员依规询问资金用途,这位深谙法律的专业人士立即意识到其中的权利冲突。不同于普通储户的妥协,他敏锐地指出:"公民财产自由支配权受《商业银行法》保护,银行无权干涉个人财务隐私。"这场看似普通的业务办理,瞬间升级为公民权利与金融机构管理权的正面交锋。 银行援引的反诈中心规定要求:单笔取款超1万元需说明用途。但在法律层面,《个人信息保护法》明确规定敏感信息处理需遵循"合法、正当、必要"原则。周律师质疑道:"当合法财产遭遇无差别审查,是否构成对公民的'有罪推定'?"现场监控显示,双方从柜台争论发展到系统操作僵局,柜员以"无对应选项"为由要求等待反诈中心核查,最终迫使律师放弃取款。 事件经当事人微博披露后,迅速掀起舆论风暴。数据显示,话题阅读量24小时内突破2亿,衍生出我的钱谁做主、反诈别变扰民等热门话题。网友分化为两大阵营:支持者认为"银行应提供安全提示而非强制审问",反对者担忧"放松监管将助长洗钱犯罪"。中国政法大学教授李明指出:"这场争议暴露出反诈政策执行中的深层次矛盾——公共安全与个人权利的平衡难题。" 建设银行东营分行的紧急道歉未能平息风波。周律师在后续声明中强调:"个案处理不如制度改进",直指银行系统存在的三大症结:基层执行机械化、告知程序缺失、申诉渠道不畅。第三方调查显示,78%受访者遭遇过类似盘问,其中64%认为银行服务存在"重风险防控、轻客户体验"的倾向。某股份制银行高管坦言:"现行风控模型确实存在'宁可错杀不可放过'的过度防御心态。" 法律界人士建议从三方面破局:首先明确询问资金用途的法定边界,建立分级核查机制;其次引入"存疑备案制",在保障资金安全前提下尊重储户沉默权;最后运用区块链等新技术实现风险智能识别。央行相关负责人回应称,正在研究建立"白名单"快速通道,对信用良好的储户减少核查频次。这场风波或许将成为金融监管改革的重要契机,推动反诈工作从"一刀切"向"精准化"转型。 事件最终以银行修订服务规程暂告段落,但其象征意义远超个案。在全民反诈时代背景下,公众不再被动接受安全管理措施,开始用法律武器维护自身权益。正如周律师在结案声明中所说:"守护财产安全不应以践踏法律尊严为代价,金融机构既要做好百姓钱袋的看门人,更要当好公民权利的守夜人。"这场四万元引发的风波,终将推动中国金融服务业在法治轨道上实现质变升级。