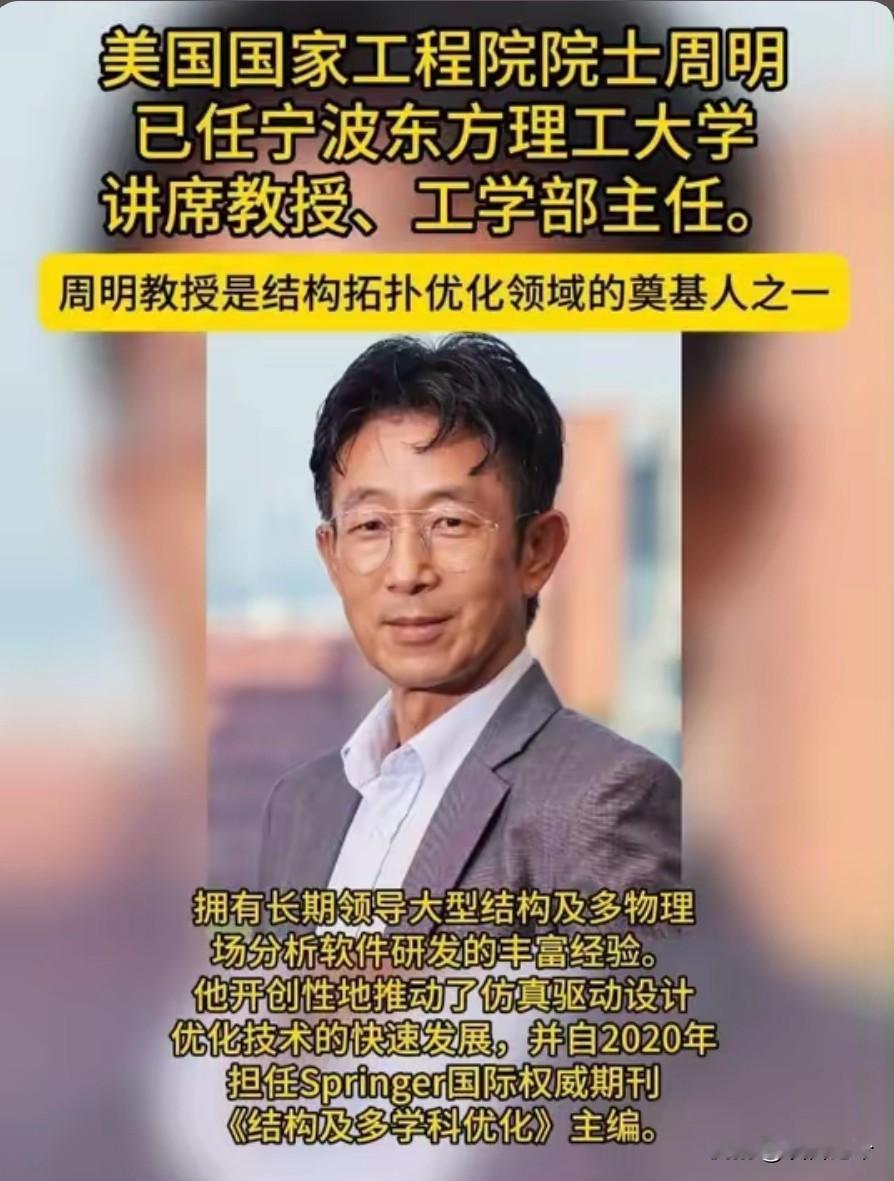

扬眉吐气!刚当上美国院士,他就携带核心技术回国,西方惊慌不已! 谁能想到,美国国家工程院院士授衔仪式的灯光还没熄灭,新晋院士周明便递交了辞职信,立刻带着多项核心技术返回中国,响应祖国号召。 消息传出,西方科技界一片哗然,不愿接受这个事实,直呼“我们失去了最懂复杂系统优化的大脑”;中国则高兴不已,热烈欢迎顶尖人才的到来。 周明的回国从来不是一时冲动,这颗“技术归心”在三十多年前就扎了根。他1978年考入北京航空航天大学,从本科读到硕士,学的都是飞机设计与应用力学,亲眼见过中国航空业“3亿件衬衫换一架飞机”的窘迫——没有自主的结构优化技术,连航空器减重这样的基础问题都要依赖国外软件。他不甘心,1988年又远赴德国埃森大学读博,专攻土木工程结构优化,1998年还拿下了德国高校的教授资格认证,这在欧洲是对学术与教学能力的顶级认可。 美国Altair公司正是看中他的硬实力,1998年就抛来橄榄枝。周明接了,但不是为了千万年薪,而是盯上了这里的工程实践平台。他在这家公司一待27年,从首席工程师做到核心研发负责人,主导的结构拓扑优化算法直接用在了波音787和空客A380上,能让飞机减重15%到30%,光这一项改进,每架飞机全生命周期能省25吨油。他还把理论变成了能落地的软件,奔驰、特斯拉都在用他的技术优化车身结构,本田电动车靠这技术减重14.5%,直接提升了续航。 美国不是没留过他。2025年2月刚评上院士,公司立刻开出股权激励和全球顶级团队指挥权,可这些都没留住人。周明心里门儿清,美国的科研环境早不如前了。“中国行动计划”虽然2022年就停了,但对华裔科学家的猜忌没断过,普林斯顿大学都算过,这政策让华裔科学家离职率涨了75%。他自己也受过掣肘,接触核心项目代码要等半年审批,这种氛围里,技术根本没法放开用。 更关键的是,祖国的需求太迫切了。国内90%以上的高端制造业仿真软件都靠进口,美国ANSYS这类巨头卖的都是“阉割版”,核心功能压根不给国产大飞机、高铁项目用。而国内的产业链效率让他看到了希望——在美国搞个设计样品要等几个月,长三角这边上午出方案,下午就能打样,晚上就能试产,这种科研和产业的无缝衔接,正是技术落地的最佳土壤。 他带回来的真不是几张图纸,而是一整套“仿真驱动设计”体系。这套东西能把研发周期从数月压到几天,在数字模型里就能算出最优材料布局,不管是C929大飞机的燃油效率优化,还是桥梁的抗风抗震设计,都用得上。美国《航空周刊》急了,直说这一下让西方在结构优化领域的领先优势缩水了十年。 现在他在宁波东方理工大学当工学部主任,实验室就建在C919研发基地旁边。这所学校光科研平台就投了460多亿,聚集了16位院士,就是奔着“中国麻省理工”去的。他每天泡在实验室,一边带学生,一边给国产工业软件搭框架,要的就是让技术真正扎根在中国的制造一线。 有人说他像70年前的钱学森,这话真没夸张。钱学森带回来航天基础理论,解决了“能不能造”的问题;周明带回来工业软件核心,解决的是“怎样造得更好”的难题。当年钱学森回国要谈判,现在周明来去自由,这背后就是国家实力的差距。 周明的选择,说到底是选了能让技术发光的地方。美国留得住院士头衔,留不住想解决国家“卡脖子”难题的初心。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。