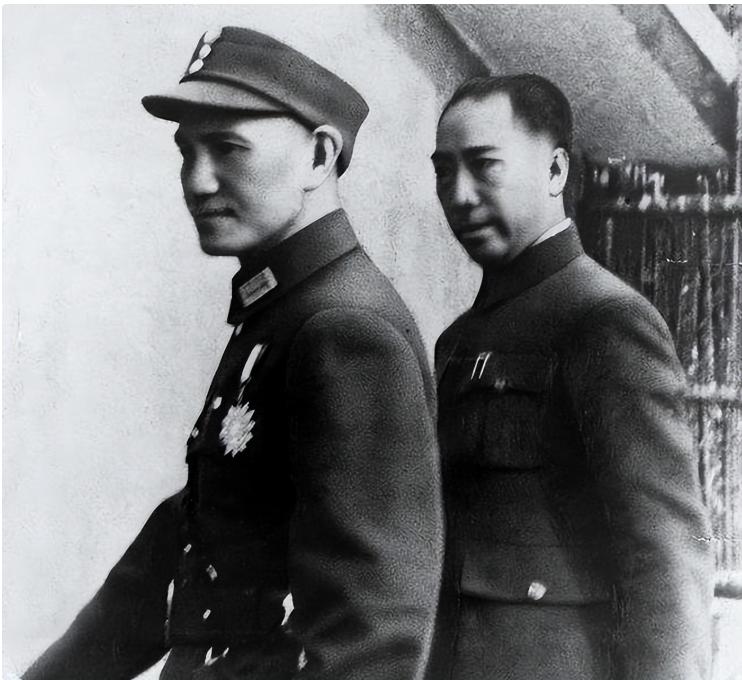

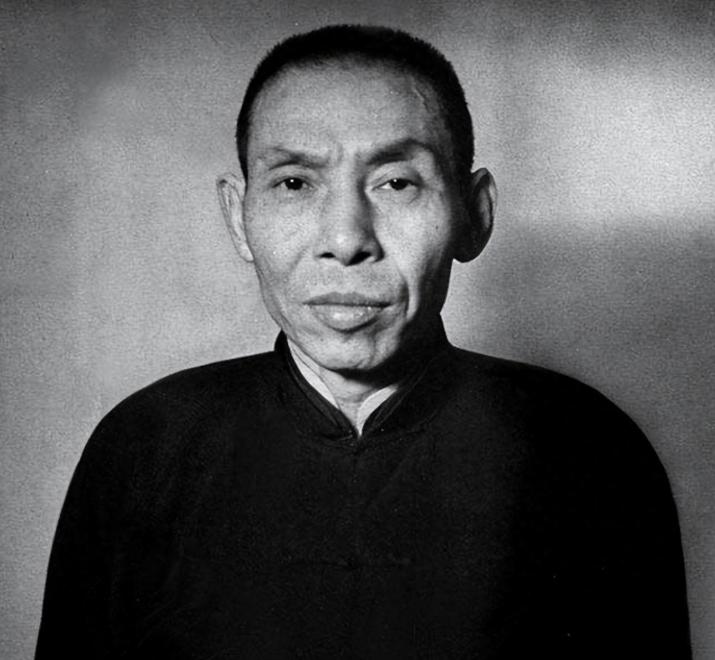

戴笠究竟是咋死的?2023年3月,杜月笙之子杜维善还原戴笠死亡的真相:他死之前,我父亲曾用暗语提醒过他,可惜他不听。 1946年3月17日,一架飞机在南京郊外的江宁板桥镇岱山上空盘旋,雨雪交加中,飞行员张远仁的声音通过无线电断断续续地传出,请求穿云下降。 几分钟后,一声巨响撕裂了天空,飞机撞上山头,爆炸的火光映红了阴沉的午后,机上十三人全部遇难,其中包括军统局长戴笠,那个在民国情报界叱咤风云的人物。他的尸体烧得面目全非,最终靠六颗金牙才勉强辨认出来。 这场坠机事件,表面上是一场天灾,但背后却隐藏着无数谜团。七十多年后,杜月笙之子杜维善在一次访谈中重提旧事,透露父亲杜月笙曾在戴笠起飞前用暗语警告过他,可惜戴笠未加理会。 杜月笙作为青帮大佬,虽在江湖上呼风唤雨,却常自嘲是蒋介石的“夜壶”,用的时候拿出来,不用的时候就嫌脏,这种处境让他对政治风险格外敏感,1946年3月,戴笠在青岛处理完军务后,计划飞往南京。起飞前,他从青岛沧口机场拨通了上海杜公馆的电话,电话那头,杜月笙的声音低沉而急促。 那天,杜月笙没有直白地劝阻,而是用了江湖上惯用的暗语,在有些记载中,他说“天气不好”,表面指自然气候,实则暗指政治风暴,在另一些版本里,他则说“天冷,多加衣服”,这句上海俚语隐喻着“提防暗箭”。 杜月笙的警告,不是空穴来风。他可能已嗅到国民党内部的不安气息,蒋介石对戴笠的猜忌、军统内部的权力争斗,或是外部势力的虎视眈眈,戴笠当时正与美国情报官梅乐斯合作密切,这层关系让他在国民党高层中树敌不少,杜月笙的暗语,是他多年江湖经验的结晶,试图以委婉方式点醒这位兄弟。 挂断电话后,戴笠执意登机,踏上了那趟不归路,杜月笙在上海的宅邸里,听闻飞机起飞的消息,只能暗自叹息,这段兄弟情谊,在那一刻蒙上了一层阴影,杜月笙的暗语,不仅是对戴笠的提醒,更是对那个时代权力游戏的深刻洞察,在民国乱世,一句话可能救人性命,也可能成为永恒的遗憾。 戴笠的最后一程,从青岛沧口机场开始,那天上午11点45分,飞机轰鸣着升空,计划先经停上海加油,再飞往南京。机上除了戴笠,还有飞行员张远仁等十二人。张远仁是临时顶班的飞行员,据说夜航经验不足,这为后来的争议埋下了伏笔。 飞行途中,天气逐渐恶化,南京上空乌云密布,雨雪交加,能见度低得吓人。下午1点06分,飞行员通过无线电呼叫南京江板塔台,请求穿云下降,但通话突然中断,只剩下一片杂音。 七分钟后,下午1点13分,飞机在江宁板桥镇的岱山上空失控,直直撞向山腰,爆炸声震耳欲聋,火光冲天,残骸散落一地。救援人员赶到时,只见一片狼藉,机身碎裂,尸体焦黑难辨。 戴笠的遗体靠着他特有的六颗金牙才被确认,这一幕惨状,让在场的人无不唏嘘。十三条生命,就这样在瞬间消逝。官方调查报告很快出炉,将原因归咎于恶劣天气:飞机在雨雪中迷航,燃油耗尽导致坠毁。这个结论看似合理,却难以服众。 戴笠之死的争议,从此发酵出多种说法,有人认为,是蒋介石暗中下手,因为戴笠与美国关系太近,可能威胁到蒋的权威。但杜维善在2023年的回忆中反驳了这一点,他指出,内战在即,蒋介石正需戴笠这样的得力干将,没必要自断臂膀。 另一种说法指向美国特工,戴笠与梅乐斯的合作可能触犯了美国利益,导致灭口,军统内部也不平静,北平站长马汉三因权力争斗被怀疑策划了这场事故,还有人猜测是共产党报复,毕竟戴笠在抗战中手上沾满鲜血。但最被学界接受的,还是天气原因,那天的雨雪确实致命。 杜维善作为杜月笙之子,提供了新视角。他怀疑飞行员张远仁被买通,临时顶班和缺乏经验可能不是巧合。戴笠得罪过孔祥熙等国民党高层,树敌太多,任何一方都可能暗中布局。坠机现场的那些细节,中断的通话、突然的撞击,都像是一场精心策划的阴谋。 杜月笙在得知噩耗后,痛哭流涕,他坚信兄弟是被害的,而非单纯的天灾。这种怀疑,源于他对政治现实的深刻理解。 在那个时代,权力斗争无处不在,戴笠作为军统头子,手握太多秘密,自然成为众矢之的。他的死,加速了国民政府的崩塌,军统群龙无首,情报系统陷入混乱,蒋介石失去一员大将,在内战中更加被动。