美国这两架飞机掉在南海,自己清楚是什么原因。美国不好意思说,日本知道也不敢说,大国十分明白。该动手了,各项工作准备的天衣无缝。几次掉机美国一直怀疑大国的军事实力 这话听着带劲,但咱得先掰扯清楚一个关键——遇事讲证据,尤其是涉及大国之间的军事动向,可不能凭着“猜测”就下结论。美国飞机坠海,自家心里或许真有本账,但要说“不好意思说”就直接往“大国影响”上靠,未免少了点实锤。毕竟这些年美军在南海摔的装备不算少,从之前的F-35C到这次的“海鹰”和“超级大黄蜂”,每次事后都没拿出过能指向“外部干扰”的证据,反倒屡屡暴露自家维护漏洞、人员疲劳的问题。 美国飞机在南海出事,从F-35C战斗机到“海鹰”直升机,再到“超级大黄蜂”,型号不同,时间各异,但都有一个共同点:事后美国官方给出的解释,大多指向“机械故障”或“操作失误”。 这种“标准答案”自然让很多人不满意,觉得是在敷衍,是在掩盖什么更深层的原因。毕竟,在普通人看来,这些代表着顶尖科技的“天之骄子”,怎么会如此“娇贵”,接二连三地掉链子? 这种怀疑并非空穴来风,它源于一种朴素的认知:没有无缘无故的事故,尤其是在大国角力的前沿阵地。这种情绪化的解读,将复杂的军事问题简化为一场“你做得出,我说不出”的心理战,确实很抓人眼球。 然而,如果我们把目光从宏大的地缘政治叙事,暂时拉回到冰冷的机械和具体的人身上,或许能看到另一番景象。现代舰载机起降,被公认为世界上最危险的飞行活动之一。 航母甲板不过方寸之地,飞机以数百公里的时速撞上甲板,被拦阻索瞬间拽停,整个过程对飞机结构和飞行员生理都是极限考验。 一架舰载机由数十万个零部件组成,任何一个微小的螺丝松动、线路老化,在高压环境下都可能被无限放大,最终酿成灾难。更何况,美军近年来在全球范围内保持着极高的部署强度,人员和装备都处于高度疲劳状态。 飞机需要定期维护,零件需要及时更换,可一旦供应链出问题,或者为了维持战备状态而简化流程,风险就会像滚雪球一样越积越大。这些看似“掉链子”的事故,会不会恰恰是这种高强度运转下,系统必然会出现的“疲劳损耗”? 这又引出了一个更深层次的问题,也是那些“阴谋论”版本最津津乐道的部分——现代战争的无形战场。很多人怀疑,这些事故背后是不是有“看不见的手”在操作?这种想法并非天方夜谭。 如今的军事对抗,早已超越了飞机大炮的硬碰硬。电磁频谱的争夺、网络空间的渗透、电子战的无声较量,才是真正的大国角力前沿。 一个国家的军机,在特定海域突然出现导航异常、传感器失灵,理论上完全有可能是因为遭遇了强大的电磁干扰或网络攻击。 这种攻击不留弹痕,不产生爆炸,却能悄无声息地让最先进的武器系统变成“瞎子”和“聋子”。美国方面如果真是遭遇了这种情况,它确实会陷入一种“说不出口”的尴尬。 承认吧,等于承认自己的技术优势已被对手破解,军心士气会受重创;不承认吧,只能硬着头皮把黑锅甩给“机械故障”,自己吞下这枚苦果。这种沉默,在旁人看来,就成了“心虚”的证据。 那么,真相究竟是什么?是单纯的机械故障,还是无形战场上的败笔?或许,答案本身就是个混合体。 一架飞机的坠毁,可能始于一个微小的机械瑕疵,但在复杂的电磁环境下,这个瑕疵被急剧放大,最终导致了飞行员无法挽回的失误。 我们看到的只是结果,而过程中的无数个变量,可能永远被封存在机密的调查报告里。日本的沉默,则更像是这场大戏中一个耐人寻味的注脚。 作为美国最坚定的盟友,它自然希望美国保持强势;但作为中国的近邻,它又深知这片水域的复杂与凶险,任何轻率的表态都可能引火烧身。这种小心翼翼,恰恰反衬出整个局势的微妙与吊诡。 说到底,南海的每一次风吹草动,都像是一面多棱镜,折射出不同国家的利益、心态和战略考量。我们渴望看到一场酣畅淋漓的胜利,但现实中的大国博弈,更多的是在灰色地带进行漫长而耐心的消耗。 那些坠毁的飞机,究竟是偶然的“常态”,还是必然的“警钟”?这背后反映的,是装备的可靠性,是人员的训练水平,更是整个国家工业体系与战略智慧的全面比拼。 这片广阔的海洋,究竟埋藏着多少我们不知道的秘密?或许,真正的答案,远比任何一种猜测都更加复杂。你怎么看?

![美国需要摔多少才能和中国谈好。[无奈吐舌]](http://image.uczzd.cn/15072597711838349241.jpg?id=0)

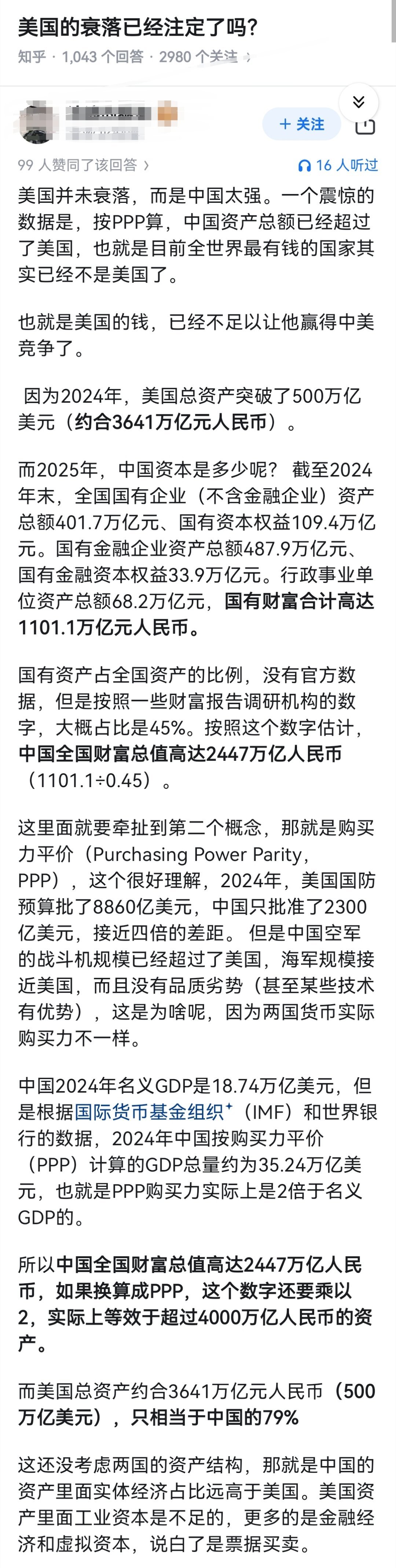

评论列表