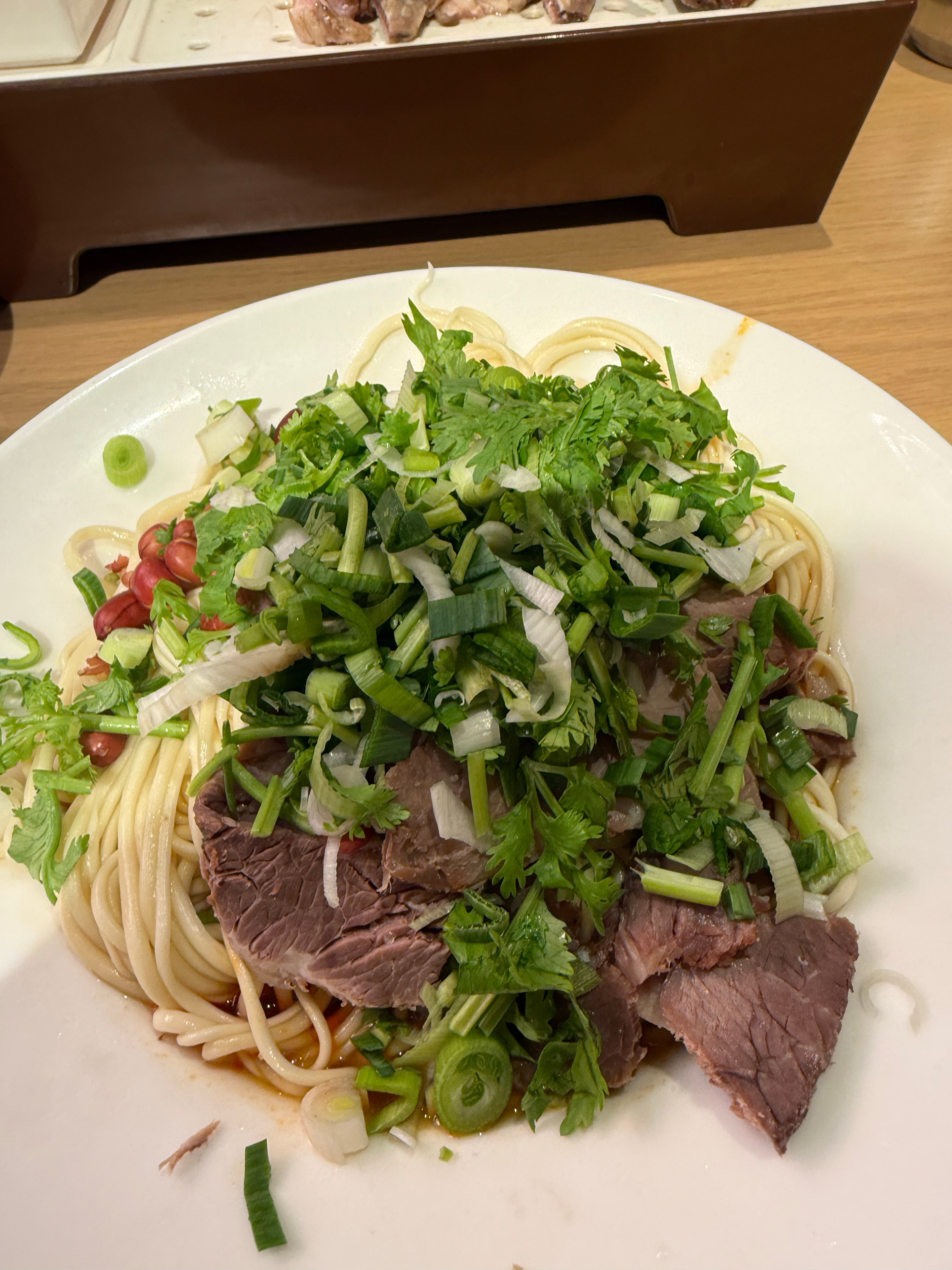

感觉被内涵到了……[送心] 9月23日,早晨六点半的兰州街头,牛肉面馆前已经排起了长队。老板娘熟练地从大锅里捞出面条,浇上滚烫的清汤,撒一把香菜和蒜苗,一碗热气腾腾的牛肉面就端到了食客面前。这是很多兰州人雷打不动的早餐仪式,一天不吃就觉得少了点什么。 但这碗让兰州人念念不忘的面,在全国各地却常常被叫成“兰州拉面”。两个字的差别,听起来不算什么大事,可对兰州本地人来说,这就像把杭州龙井叫成“杭州绿茶”一样别扭。 先说说这碗正宗牛肉面到底什么样,汤底是灵魂,得用牛棒骨和牛肉熬上至少五六个小时,有些老店甚至要熬十几个小时。熬出来的汤必须清澈见底,表面漂着黄澄澄的牛油,喝一口鲜香醇厚,绝不是那种浓白色的骨汤。 面条讲究现拉现煮,从和面、醒面到拉面,全凭手艺人的功夫。二细、韭叶、宽的、毛细、大宽,不同粗细各有讲究。配菜更是有规矩,白萝卜片要薄而透亮,辣椒油要红艳但不能太辣,香菜蒜苗青翠欲滴。牛肉是另切的,薄片状,分量看价格,但汤和面的品质不打折扣。 这种传统吃法有个特点,过了中午基本就不营业了。因为讲究“头锅汤”的味道最好,老汤反复使用口感会变。所以你在兰州看到的正宗牛肉面馆,往往早上五六点开门,下午一两点就关门了。 现在全国到处能看到的“兰州拉面”馆子,故事其实不一样。上世纪九十年代初,青海化隆县的回族老乡为了谋生,开始做拉面生意。当时兰州牛肉面已经小有名气,他们就用“兰州”这个招牌,把拉面馆开到了全国各地。 这些面馆做了很多调整来适应市场,营业时间拉长到全天,方便各个时段的顾客。汤底简化了熬制过程,保证稳定出品但降低成本。菜单也丰富起来,除了拉面还有炒饭、盖浇饭、炒菜,成了一个综合性的快餐店。 从商业角度看,这个策略很成功。化隆人把拉面生意做成了产业,全国有数万家这样的店铺,每年创造上百亿的营业额,也解决了很多人的就业问题。但从文化传承角度,它和兰州本地的传统确实渐行渐远了。 这就是兰州人纠结的地方,自己每天早上吃的那碗面,承载着几代人的味觉记忆和生活习惯,是这座城市的文化符号。可外地朋友来玩,看到街边的“兰州拉面”,以为尝过一回就算吃过正宗的了,那种感觉确实有点说不出的难受。 物价上涨的时候,牛肉面涨一块钱都能上当地新闻。不是因为钱多钱少,而是这碗面已经成了民生的晴雨表。七八块钱一碗的价格维持了很多年,就是为了让普通人吃得起、吃得好。 有人说兰州牛肉面走不出去,是因为太讲究了。比如和面要用本地的蓬灰水,这是一种天然的碱性物质,让面条更筋道。汤头里用的香料配方各家不同,但都需要长时间熬制。甚至有老师傅说,兰州的水质都影响面的口感。 这种“执拗”确实限制了规模化扩张,但也保住了核心的东西。这些年,马子禄、金鼎这些老字号品牌开始往外走,但开店速度很慢,因为坚持原料和工艺都不打折。能不能成功还不好说,但至少在尝试保留那个味道。 两种模式没有绝对的对错,化隆拉面满足了快节奏生活下的就餐需求,养活了很多家庭。兰州牛肉面守着传统,维系着一座城市的记忆。只是作为吃客,知道它们的区别,就能更准确地找到自己想要的那碗面。 下次去兰州,不妨早起去试试当地人排队的小店。点一碗二细,坐在街边的小板凳上,看着拉面师傅行云流水的手法,听着周围此起彼伏的方言,喝一口滚烫的清汤,那种感觉和在连锁店里吃完全不一样。 至于在自己城市吃到的那碗,管它叫什么名字,只要味道对了胃口,那就是属于你的那碗好面。毕竟美食的意义,本来就是让人吃得开心,吃得满足。 网友热评: “必须叫牛肉面!‘兰州拉面’那是青海同胞开的,跟我们兰州的‘牛大’根本不是一回事。” 看到家乡的味道被简化,心里很不是滋味,觉得这模糊了承载着乡愁的独特手艺。 “管它叫啥呢,只要面劲道、汤好喝,就是一碗好面!为了个名字争来争去,没必要。” 两者在汤底浓郁度、牛肉分量上确实有差异,但作为日常快餐,物美价廉的“兰州拉面”也挺好。 “兰州拉面”能开遍全国,青海化隆同胞功不可没,是他们用勤劳把这块招牌推向了大众。 关键在于行业标准,甘肃想通过立法来规范发展,想法是好的,但怎么把遍布全国的店都管起来,是个大难题。 那么,你怎么看呢?你觉得“兰州拉面”这个广为人知的称呼应该为“兰州牛肉面”让路,还是可以并存发展? 欢迎在评论区分享你的观点!