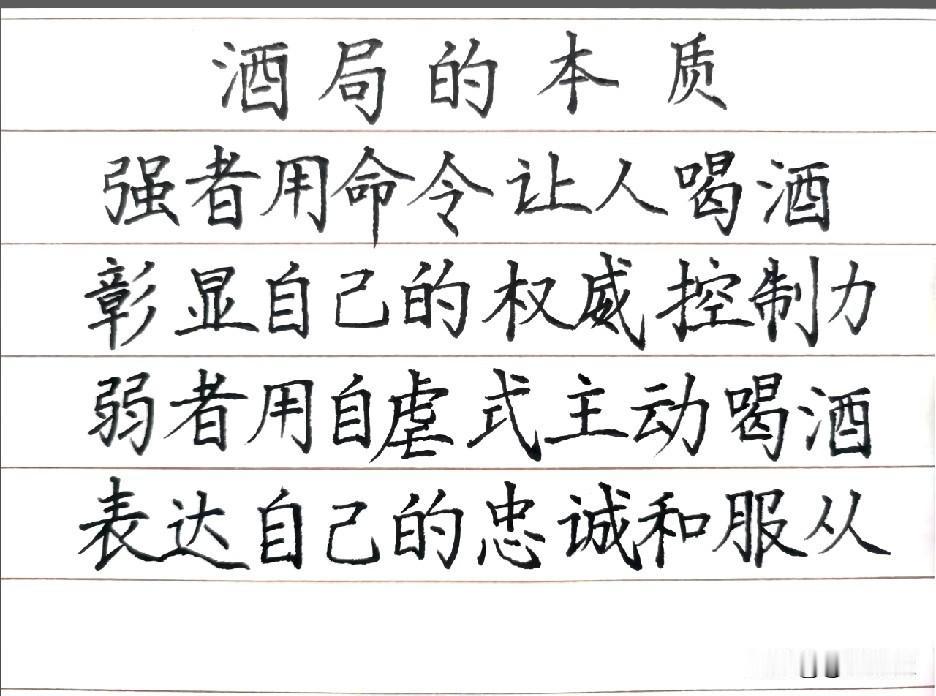

最讨厌别人喝不了,还非要别人喝的[送心] 周末参加老同学聚会,张哥因为开车婉拒了敬酒,结果被几个“热心”的朋友围攻了半小时。“开车不喝酒”的铁律在酒桌上竟然变成了“不够意思”的罪状,最后张哥只能提前离场。这样的场景,你是不是也似曾相识? 劝酒文化的形成确实有其历史渊源,在传统宴饮礼仪中,主人敬酒、客人回敬是表达情谊的方式之一。但这种礼节性的敬酒,与现代酒桌上“不喝完就是看不起人”的逼迫式劝酒,已经完全变了味。 更值得注意的是,强制劝酒背后往往隐藏着一套不对等的权力关系。职场新人不敢拒绝领导的酒,下级供应商不敢拒绝甲方的酒,晚辈不敢拒绝长辈的酒。这种“酒桌潜规则”把人际关系简化成了“能不能喝酒”的单一维度。 从健康角度看,强制劝酒的危害更是实实在在的。根据国家卫生健康委员会发布的数据,我国每年因过量饮酒导致的死亡人数超过70万,其中相当一部分与劝酒、拼酒文化有关。 酒精对肝脏的损害是累积性的,世界卫生组织的研究表明,长期大量饮酒者患肝硬化的风险比普通人高出7倍以上。而酒精性肝病从脂肪肝发展到肝硬化,往往需要10—20年,早期几乎没有明显症状,等发现时往往已经晚了。 除了肝脏,酒精对心血管系统的影响同样不容忽视。中华医学会心血管病学分会的临床数据显示,过量饮酒会使血压升高、心律失常的风险显著增加。特别是一次性大量饮酒,可能直接诱发急性心梗或脑血管意外。 更危险的是,很多劝酒者根本不了解对方的身体状况。有些人因为服用某些药物不能饮酒,有些人本身就有基础疾病,还有些人天生缺乏酒精代谢酶。这些情况下的强制劝酒,无异于在拿别人的生命开玩笑。 值得关注的是,年轻一代对劝酒文化的态度正在发生明显变化。某招聘平台2024年发布的职场调查显示,超过60%的95后求职者表示会将“是否存在强制性酒桌文化”作为选择工作的考量因素之一。 这种观念转变并非偶然,随着健康意识的提升和个体权利意识的觉醒,越来越多的人开始质疑,为什么要通过伤害身体来证明感情?真正的友谊难道不应该体现在相互尊重和日常关心上吗? 面对劝酒,掌握一些应对技巧确实很有必要。最有效的方法是提前明确表态。比如一入座就主动说明“今天吃了头孢”或“最近体检肝功能指标偏高,医生要求戒酒”。这类涉及健康的理由,大多数人还是会尊重的。 如果对方依然不依不饶,可以主动承担其他角色来转移焦点。比如主动帮忙倒茶、照顾其他客人、负责拍照记录等。用实际行动表明你不是不参与,只是换了一种方式。 语气和态度的把握同样重要,拒绝时保持微笑,语气坚定但不失礼貌。可以说“我是真的不能喝,但这份心意我领了”,而不是硬邦邦地说“我就是不喝”。前者给对方台阶下,后者容易激化矛盾。 对于确实需要应酬的职场人士,也可以选择一些替代方案。比如用茶代酒、只喝低度酒、严格控制总量等。关键是要学会设置边界,不要因为一时的面子而让步太多。 更重要的是,我们每个人都可以成为改变这种文化的推动者。当你是主人时,尊重客人的选择;当你看到别人被强制劝酒时,适时帮忙解围。这些小小的举动,都在为更健康的社交环境添砖加瓦。 其实仔细想想,那些真正陪你走过风雨的朋友,哪个是靠拼酒拼出来的?反倒是那些平时默默关心你、困难时伸手帮你的人,才是值得珍惜的真朋友。 说到底,聚会的意义在于享受彼此陪伴的时光,而不是在酒桌上一争高下。茶能品出情谊,酒也能助兴,但前提是每个人都感到自在舒适。当社交变成了一种负担甚至是威胁,那就完全背离了它的初衷。 你在酒局上有过什么样的经历?是如何应对的?欢迎在评论区分享你的故事和方法,说不定能帮到正在为此困扰的人。 🔥 网友评论精选: “这闺女真是爸爸的贴心小棉袄!” “最烦那种‘不喝就是看不起我’的道德绑架!” “喝酒图个高兴,干嘛非要逼人喝倒?” “现在年轻人可不管老一辈酒桌上那套了。” “出了事才知道后悔,劝酒可是要负法律责任的!” 📌 互动提问 聊了这么多,不知道你在生活中有没有遇到过特别离谱的劝酒场面?或者你有什么高招,能既保住面子又不伤身体地巧妙拒酒?快来评论区分享你的故事或妙招吧!