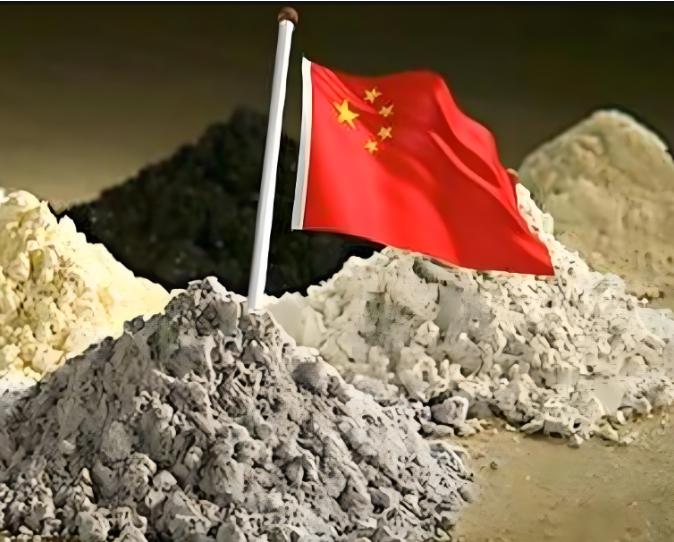

中国军贸迎来历史性机遇:综合实力跃升驱动出口进入快车道

技术突破、模式革新与地缘破局正推动中国军贸从“追随者”蜕变为“规则制定者”。

全球军费开支在2024年达到2.72万亿美元,创下自冷战结束以来的最大同比增幅,较2023年实际增长9.4%。在这一背景下,中国军贸迎来关键发展时刻,体系化出口成为大势所趋。

通过实战验证的技术突破、全生命周期支持的服务模式革新以及“一带一路”框架下的地缘破局,中国军贸正在完成从量变到质变的飞跃。本文将深入分析中国军贸产业的综合实力跃升如何驱动出口进入快车道,并挖掘其中的投资机遇。

01 技术突破奠定军贸竞争力基石

中国军工装备已成功打破“低端廉价”的刻板印象,通过实战验证实现了技术性能的质的飞跃。在印巴冲突中,巴基斯坦空军运用中国外销型号歼-10CE战斗机取得对法国制“阵风”战机的作战优势,展现了中国装备的技术竞争力。

这一突破源于中国在军工各领域的全面技术进步。歼-10CE采用国产涡扇-10B“太行”发动机,最大推力超14吨,最大速度达1.8马赫,最大航程近3400公里。其配备的有源相控阵雷达能同时追踪数十个空中目标并实施多通道火控指引,实现了先敌发现、先敌打击的能力。

中国军贸的性价比优势尤为突出:同类产品价格仅为欧美品牌的60%-70%,但作战效能相当。这种性价比优势使中国装备在国际市场上具有强大竞争力,尤其对预算有限但需求迫切的发展中国家具有极大吸引力。

技术突破不仅体现在单一装备上,更表现为体系化作战能力的提升。以歼-10CE战机、PL-15E导弹和预警机构成的空战体系为例,其在实战中展现的超视距打击与跨域协同能力,证明中国已具备提供完整作战体系而非单一装备的能力。

02 模式革新:从交易型到全生命周期支持

中国军贸的竞争力不仅来自硬件性能,更源于服务模式的根本性变革。不同于西方“交付即终止”的传统模式,中国提供技术转让、本土化生产支持及体系维护服务,显著降低了用户的长期使用门槛。

在巴基斯坦,当地已可自主生产“枭龙”战机八成零件,实现了从简单采购到本土化生产的跨越。这种深度技术转让不仅提升了购买国的国防自主能力,也为中国军贸赢得了长期合作伙伴。

埃及在引进中国防空系统时,同步获得了后勤保障与人员培训的全套解决方案。这种全生命周期支持模式使购买国不仅能获得装备,更能持续有效地维持和运用这些装备,极大增强了中国军贸的吸引力。

中国军贸的模式革新还体现在将武器出口与基建投资、能源合作捆绑,形成“安全-发展”双循环。例如,中巴经济走廊建设推动了巴方全面采用中国作战体系,实现了经济发展与安全能力的同步提升。

03 国际市场需求与战略格局双轮驱动

全球安全形势的碎片化特征日益明显,各国国防需求持续攀升。2024年全球军费开支达2.72万亿美元,较2023年增长9.4%,创下自冷战结束以来的最大增幅。这种增长是连续性的,过去十年间全球军费累计涨幅高达37%。

亚太地区已成为世界最大的武器进口市场,占全球武器进口量的33%,高于欧洲(28%)和中东(27%)地区。印度、日本和澳大利亚均位列全球十大武器进口国,其中印度在2020-2024年间占全球武器进口总量的8.3%。

俄乌冲突改变了传统军贸格局。俄罗斯武器出口份额从2015-2019年的水平下降约三分之二,2020-2024年全球占比降至7.8%。这一市场份额的萎缩为中国在北非、中东等地区的替代进程提供了历史性机遇。

中国恪守“不干涉内政”原则,规避西方附加的政治条件,吸引了塞尔维亚、阿根廷等寻求战略自主的国家。这一原则使中国在国际军贸中形成了独特的差异化优势,成为许多国家优先考虑的合作伙伴。

04 军贸概念股迎来价值重估机遇

随着军贸出口从辅助渠道升级为核心增长极,相关上市公司将实现三重跃升。

市场空间重构:国内军企原本以内需为主,军贸放量将打开全球市场天花板。中国已从传统装备进口国向高技术出口国转型,2015-2024年间,我国军贸进口份额从4.3%骤降至0.2%,全球排名从第6位滑落至第50位,而出口结构持续升级。

盈利模式优化:外贸订单毛利率普遍高于国内装备采购,且有助于平滑产能波动。具体公司的外销业绩已经证明了这一点:洪都航空2024年境外收入达13.24亿元,同比大增547.8%;航天彩虹外销金额13.65亿元,外销占比高达53.17%。

产业链协同效应:总装厂出口带动发动机、雷达、电子系统等配套企业出海,形成“整机带动部件”的集群优势。中航重机作为航空锻件核心供应商,2023年外销金额达7.42亿元,反映出产业链上游的协同效率。

市场对军工板块存在认知偏差,当前中信国防军工板块整体估值约76倍,看似偏高实则有充分支撑。对比国际同行,德国莱茵金属因俄乌冲突股价自2022年低点暴涨超20倍,市盈率超100倍;美国帕兰提尔凭借人工智能作战系统估值突破500倍。

05 重点赛道与投资布局建议

无人机领域:航天彩虹作为国内唯一兼具中大型无人机和机载武器研制能力的单位,其彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5等产品在国际军贸市场上享有盛誉。无人机蜂群技术的输出标志着中国从技术追随者转向战场规则制定者。

航空装备:中航成飞系国内两大歼击机主要生产厂商之一,是歼-20和歼-10的唯一供应商。公司军贸业务已有40余年历史,歼-10CE、枭龙等机型已批量交付巴基斯坦空军,目前外销金额达4.43亿元。

地面装备:内蒙一机作为国家唯一的主战坦克和8×8轮式战车研发制造基地,其VT-4/5坦克凭借优异性能获得巴基斯坦、泰国等国青睐。2019-2022年,仅巴基斯坦的VT-4坦克订单就达679辆。

导弹系统:广东宏大以HD-1及JK系列两大外贸型导弹产品为抓手,积极参与国际防务展,外销金额达13.56亿元。精确制导武器在现代战争中的重要性日益凸显,该公司在这一领域具有明显优势。

投资者可关注聚焦航空航天核心赛道的ETF产品,如航空航天ETF天弘(159241),其跟踪的国证航天航空行业指数近1年涨幅达36.6%,2025年一致预期净利润增速高达91.6%。

06 未来展望:从装备出口到体系赋能

未来中国军贸将超越单一装备销售,向“装备+训练+保障”体系化解决方案演进。无人机蜂群、防空反导等成套系统的输出,标志着中国军贸的核心竞争力将进一步从“硬件性能”升维至“体系话语权”。

随着下一代武器的技术进步,中国军贸的核心竞争力将不再局限于产品性能,而是体现在制定战场规则的能力上。中国正将军贸嵌入“一带一路”合作框架,将武器出口与基建投资、能源合作捆绑,形成“安全-发展”双循环。

“十四五”规划收官与“十五五”规划启动将形成景气共振。军工板块2024年、2025年一季度合同负债分别同比增长1.19%、15.41%,存货分别同比增长3.74%、13.29%,反映出板块公司整体订单明显好转并积极组织生产备货。

中国军贸的崛起不仅是一个产业的崛起,更是国家综合实力和国际影响力提升的体现。从技术追随者到规则制定者的蜕变,将使中国在全球防务格局中拥有更大话语权,为全球防务格局注入新变量。

中国军贸的崛起已超越简单的商业范畴,成为国家战略力量的重要组成部分。随着“十四五”规划进入收官阶段,前期积压的军工装备订单有望迎来爆发性释放;同时“十五五”规划的开启将进一步驱动新装备的研发与列装需求,开启新一轮行业成长周期。

放眼未来,中国军贸正从“硬件性能”竞争升维至“体系话语权”竞争。这种转变不仅将重塑全球军贸格局,更将为投资者带来长期而稳定的回报机遇。股票[超话]