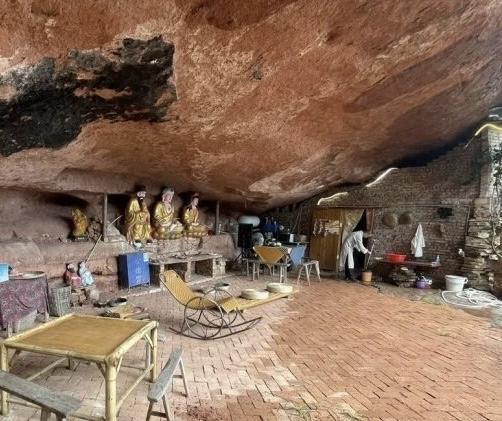

35岁男子欠债35万崖洞居5年,水电气三通,在重庆某处鲜为人知的崖洞中,一位35岁男子李明(化名)已独自生活五年。这里远离城市喧嚣,却水电齐全,每月生活成本仅数百元,而他选择这种生活的直接原因,是一笔35万元的债务。 李明原本在市区经营一家小型加工厂,主要承接机械零件代工。2018年,因客户资金链断裂,超过半数的订单尾款未能收回,导致工厂资金周转困难。为维持运营,他陆续向银行、亲友借款共计35万元,其中部分为高息民间借贷。然而,市场环境持续低迷,工厂最终在2019年倒闭,债务随之压顶。 面对催债压力,李明选择离开市区,偶然发现这处位于半山腰的崖洞。崖洞内部约20平方米,经简单修整后具备基本居住条件。他通过铺设管道引入山泉作为生活用水,利用太阳能板供电,并从附近村庄接入天然气管道,解决了水电气的需求。日常开销集中在食材采购和必要生活用品,每月支出控制在300元至500元之间。 五年来,李明的生活轨迹极为规律。清晨,他提着塑料桶到山脚集市购买当天的蔬菜、米面,偶尔购买少量肉类。上午整理崖洞周边的小片菜地,种植辣椒、番茄等易存活作物。下午则利用太阳能充电设备为手机、手电筒充电,同时通过二手市场购入的收音机了解外界信息。傍晚,他会沿着山间小路散步一小时,这是唯一与外界自然接触的时间。 债务问题始终未解。期间,部分债权人通过法律途径申请强制执行,但因李明名下无房产、车辆等可执行财产,执行程序陷入停滞。另有债权人尝试通过社交媒体发布寻人信息,但均未获得有效线索。李明与家人保持有限联系,每月通过公共电话向父母报平安,但拒绝透露具体住址。 当地社区工作人员曾多次上山劝说李明回归正常生活,并提供临时救助岗位,均被他婉拒。工作人员表示,李明的情况属于自主选择隐居,未对他人造成危害,因此未采取强制措施。心理专家分析,这种极端生活方式可能源于债务压力下的逃避心理,长期与世隔绝可能加剧社交功能退化。 如今,崖洞外的杂草已没过膝盖,洞口挂着的蓝色塑料布在风中轻轻晃动。李明依旧保持着每月一次下山采购的节奏,对于未来,他只重复一句话:“债务还清前,不会回去。”而那笔35万元的债务,仍在法律文书上静静累积着利息。 来源:都市时报