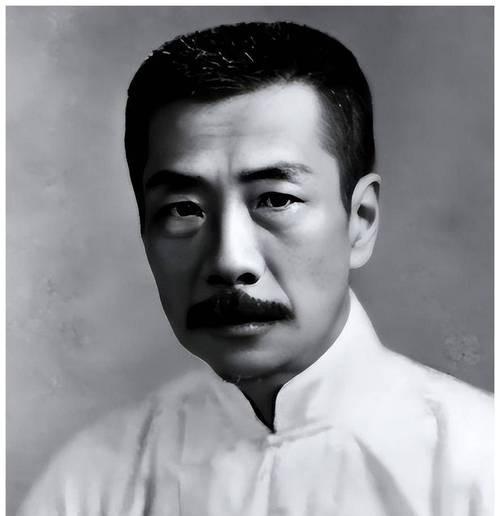

1936年10月20日,鲁迅去世的第二天,断交13年的二弟周作人仍然去上课。一个小时的时间里,他始终在讲颜之推的《兄弟》篇。第一堂课下课之前,他眼圈有点发红,在黑板上写下:“对不起,下一堂课我不讲了,我要到鲁迅的老太太那里去。” 1936年10月19号,那天,鲁迅先生在上海走了。整个中国文化界都震动了,各种悼念文章、唁电雪片似的飞来。但在北平,有个地方静悄悄的,那就是他亲弟弟周作人的家。 这对兄弟,想当年可是文坛佳话,一起翻译、一起办杂志,好得跟一个人似的。但自打1923年那场著名的“兄弟失和”之后,俩人断交13年,至死没再说过一句话,没通过一封信。鲁迅先生去世,周作人这边没有任何公开表示。 第二天,10月20号,所有人都以为周作人会闭门谢客,或者至少会停课一天吧?人之常情嘛。但他没有。他像往常一样,夹着讲义,走进了辅仁大学的课堂。 那天他要讲的,是《颜氏家训》。这书是南北朝的颜之推写的,讲的是怎么治家、怎么做人。周作人偏偏就挑了里面的一篇来讲,哪一篇呢?《兄弟》篇。 深秋的北平,教室里坐满了学生,大家可能都在悄悄议论着昨天那件天大的事。而讲台上,站着那个“当事人”的亲弟弟,一个表情平静的中年学者。他一开口,讲的却是“夫兄弟者,左右手也。譬如一个人,斩其右手,而曰我身犹在,岂非痴人语乎?” 整整一个小时,他就在那儿不急不缓地讲着颜之推一千多年前关于兄弟情谊的道理。没人知道他心里在想什么,是后悔?是悲痛?还是麻木?他的语气里听不出任何波澜,就像在讲一个跟自己毫不相干的古代文本。 真正的巨恸,往往是无声的。它不会让你捶胸顿足,而是会抽干你所有的力气,让你只能靠着日常的惯性去行动,比如上课、讲书。周作人用他的专业,他的学问,给自己筑起了一道墙,一道用来抵挡内心海啸的墙。 他讲的每一个字,其实都是说给自己听的。讲台下的学生,听的是颜之推,而周作人自己,听到的恐怕全是和大哥周树人从童年到决裂的一幕幕。绍兴百草园的覆盆子,三味书屋的读书声,一起在日本求学的日子,还有八道湾那场至今成谜的争吵……所有这些,都融进了那一小时的“兄弟”篇里。 一节课的时间快到了。周作人一直控制得很好,但终究是凡人,不是圣贤。有学生后来回忆,就在下课前几分钟,先生的眼圈有点发红。他停下了讲课,转身拿起粉笔,在黑板上默默地写下了一行字。 这行字,就是我们标题里看到的那句:“对不起,下一堂课我不讲了,我要到鲁迅的老太太那里去。” “鲁迅的老太太”,指的是谁?是朱安,鲁迅的原配夫人。但更重要的,她是周家的长嫂。这一刻,周作人不再是“知堂老人”,不再是大学教授,他回到了一个弟弟的本分。他要去的地方,不是鲁迅的灵堂,而是周家的一个象征。他要去面对那个因他们兄弟决裂而同样痛苦了13年的女人。 这短短的一句话,比任何一篇悼文都来得沉重。它没有华丽的辞藻,没有激昂的情绪,只有一种压抑了太久之后的平静交代。“对不起”,是对学生说的,或许,也是在心里对那个再也听不见的兄长说的。13年的沉默,13年的意气,在死亡面前,终于化为了一声叹息。 周作人后来的人生轨迹,更是让人唏嘘。抗战爆发,他留在了北平,出任了伪职,成了世人眼中的“汉奸”。这一点,与他那位被誉为“民族魂”的大哥,形成了天壤之别。很多人说,如果鲁迅还活着,周作人绝不敢走上这条路。大哥的存在,本身就是他的一道精神防线。大哥一走,这道防线也就塌了。 当然,历史不能假设。但从1936年10月20日那个课堂上的细节,我们能窥见周作人内心的巨大矛盾和痛苦。他选择讲《兄弟》篇,是他作为文人,能想到的最体面、也最痛苦的悼念方式。他用自己一生的学问,去祭奠那份无法挽回的手足之情。 这事儿给咱们今天的人什么启示呢?很多时候,所谓的原则、面子,在生离死别面前,真的不值一提。你看,强悍如鲁迅、通透如周作人,最终也逃不过这种“一生之痛”。 这世上,有些“对不起”是永远没机会说出口的。周作人后来写过一首诗悼念鲁迅,里面有两句:“苦雨凄风未有涯,兄弟萧条各天涯。” 萧条,这个词用得太精准了。那不是恨,而是一种繁华落尽之后的荒凉和孤独。 13年的沉默,最终浓缩在了那一个小时的课堂上,和一个泛红的眼圈里。我想,这比任何声泪俱下的表演,都更能让我们感受到那段历史的温度和人性的复杂。