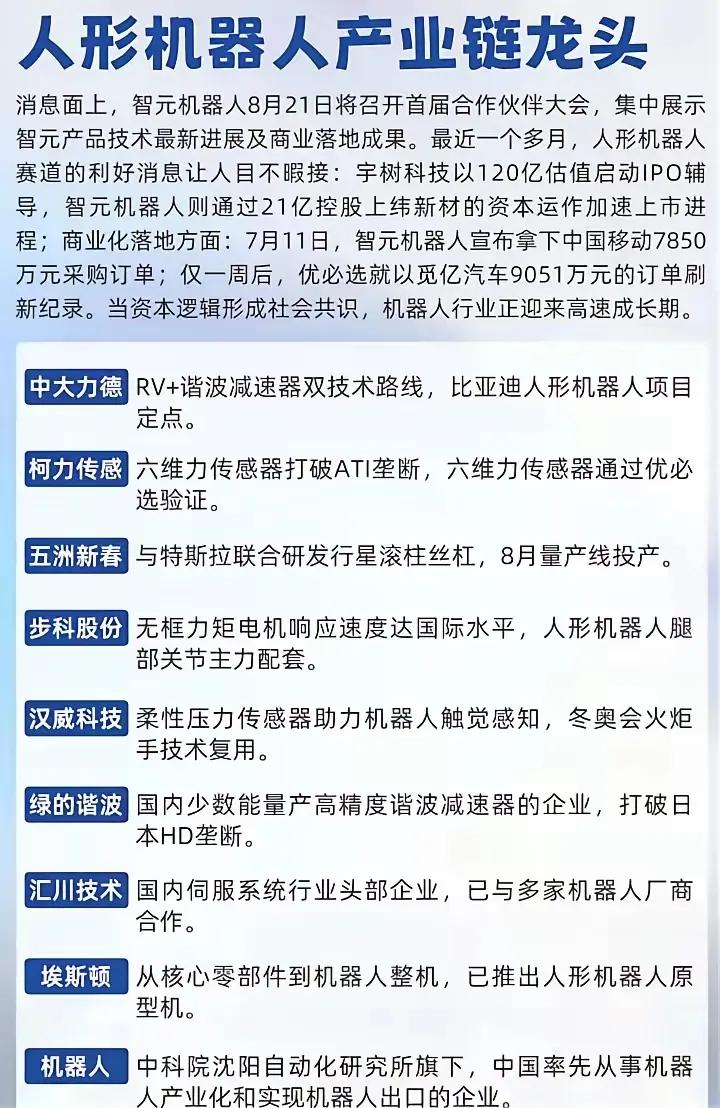

联合早报报道:“尽管表面上中国在人形机器人领域独占鳌头,但专家直言,中国目前仍处于“规模领先、技术追赶”的阶段,尤其在人形机器人的运动能力与认知能力深度融合方面仍有差距。” 深圳有家企业去年推出一款双足机器人,从研发到量产一千台,只用了三个月,这样的速度让不少西方同行都咋舌。 这背后是四百多家企业在赛道上的深耕,从刚起步的小公司到行业里的巨头,都在往这个领域扎。 商场里能看到它们当导购,酒店里能见到它们做接待,工厂里它们还能搬东西、装零件。 这么多应用场景铺开,产量和市场上的保有量自然就上去了。 这样的产业基础,是技术追赶的底气,毕竟有了规模,就有了持续迭代的土壤。 但规模不等于技术的全面超越,这一点得看得明明白白。 就说运动能力,波士顿动力的Atlas机器人翻个后空翻落地稳稳当当,咱们的不少机器人还在跟不平整的路面较劲。 这不是说电机不够好,也不是传感器不够灵,问题出在算法怎么迭代,各个系统怎么捏合到一起。 再看认知能力,有的机器人能背唐诗,却听不懂带点地方味儿的笑话; 能认出苹果,却分不清是要拿来吃,还是要拿来做别的。 这种对语境的理解,不是一天两天能练出来的,得靠基础研究一点点攒。 运动和认知要像人一样配合默契,更是难上加难——人走路时能顺便看看周围、聊聊天,机器人要同时处理这些事,不是反应慢了就是容易出错。 这些差距,得正视,更得想办法补上。 搞机器人研发,到底为了啥? 不是为了造个能做精细动作的“玩具”给少数人看,而是要能真真切切帮上忙。 技术再花哨,落不了地,派不上用场,那也白搭。 深圳那家企业能快速量产,正是因为它的机器人能满足实际场景的需求,这才是研发该有的方向——围着现实需求转,让技术长出牙齿,能啃硬骨头。 看看国际上的同行,更能明白这条路有多远。 日本早稻田大学的团队花了十二年,才让人形机器人端着茶杯走路不洒出来; 德国工厂里的机械臂,练了八年才学会从乱糟糟的箱子里把零件拣出来。 这些事说明,核心技术的突破急不得,得有坐冷板凳的耐心。 有人说,咱们是不是得样样都做到世界第一才算成功?其实不然。 全球人形机器人领域,主要就看中国和美国。 咱们有最大的市场,有政策撑腰,还有一大批工程师在埋头干。 芯片也好,算法也罢,别人能搞定的,咱们凭着这股子劲,肯定也能拿下; 而咱们在量产、场景落地这些地方的优势,别人想追,也没那么容易。 关键是别被“独占鳌头”这种话冲昏头,科技竞争就像跑马拉松,不是看谁一开始冲得快,而是看谁能一直跑下去。 现在要做的,就是把产学研拧成一股绳,在芯片的性能、算法的通用性这些卡脖子的地方下功夫。 不用怕差距,有差距才说明有奔头。 深圳的量产速度,杭州的芯片突破,还有那么多企业在场景里摸爬滚打,这些都是追赶的脚印。 说到底,人形机器人发展的本质,就是让技术真正服务于人,而突破的路径,就藏在每一次试错、每一点进步里。 只要盯着需求干,凭着韧性拼,那点差距,迟早会变成领跑的起点。 今天的分享到这里就结束了,大家对此事有何看法,欢迎在评论区留言和讨论,感兴趣的可以点击头像加关注,我将每日更新优质内容,我们下期见。