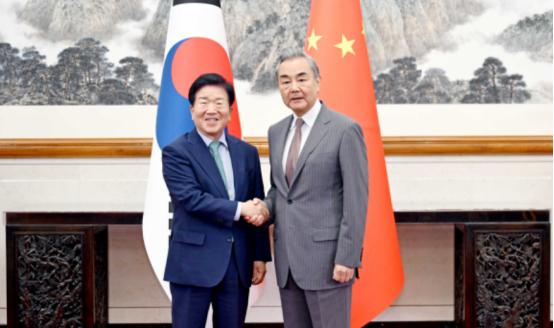

韩国特使团抵达北京,下飞机的第一句话不简单,中方回应很干脆。 8月24日,北京,骄阳似火。一架从首尔起飞的专机缓缓降落,韩国总统特使团正式抵达中国。 特使团团长朴炳锡走下舷梯,面对早已守候的中方媒体和官员,开口第一句便是:“希望中韩关系能够回到正常化轨道上。”看似平淡,实则意味深长。 这不是一句外交场合的客套话,而是一次政治信号的精准投送。在当前中美博弈日益加剧、地区局势风云变幻的背景下,韩国此举引发了广泛关注。33年前的今天,中韩正式建交。 而33年后的这个日子,首尔派出高规格代表团重返北京。这种时间选择本身就不是偶然,而是一次历史记忆与现实外交的深度叠加。 李在明政府显然希望借此向中方释放善意信号,同时修复尹锡悦政府时期对华关系持续紧张所造成的外交裂痕。特使团的构成也值得玩味。 不仅有前国会议长朴炳锡,还有“中国通”金太年,曾在武汉大学求学的朴钉,以及前总统卢泰愚之子卢载宪。 这不是一组普通的访问名单,而是一场精心设计的“对华情感牌”:既有专业知识的纽带,也有历史情感的延续。 尤其是卢载宪的出现,更被外界解读为首尔方面试图唤起“建交初心”,为未来铺设“政治情感通道”。但外交的本质,从来不是温情脉脉,而是现实考量。 李在明政府此时推动对华接触,背后有着强烈的战略动因。今年上半年,韩国经济数据低迷,GDP增长仅0.8%,出口连续下滑,半导体产业受美方限制政策冲击尤为严重。 与此同时,朝鲜半岛局势骤然升温,朝鲜在特使团访华前数日连续试射7枚导弹,令整个地区神经紧绷。 在这种多重压力下,寻求中国协助稳定局势、推动经济回暖,几乎成了李在明政府的外交刚需。而中方的回应,则堪称“热情有度,态度清晰”。 王毅外长会见特使团时直言:“中韩关系要回归正轨,必须恪守建交初心。”这句话不长,却重若千钧。所谓“建交初心”,在中方语境中从来不是抽象概念,而是明确的三条底线: 其一,承认并坚持一个中国原则,台湾问题无退让空间;其二,尊重中国核心利益,不在敏感议题上踩红线;其三,摒弃依附外交,走自主独立的国家战略路线。 这一回应,既是欢迎,也是警示。热脸欢迎,不代表可以忽略原则,尤其是在过去几年中韩关系经历过“萨德风波”等严重创伤背景下,中方更期待的是“实质修复”,而非“表面和解”。 事实上,韩国此次特使团访华所承载的,不止是经济账,更是战略路线的再校准。李在明政府正在试图走出尹锡悦时期的“单边亲美”路线,转向更为平衡的外交策略。 这一点,从他本人同时出访美国与日本,却遭遇“最低规格接待”便可见端倪。 美方仅派出副礼宾长和一名韩裔美军上校接机,这种处理方式被韩国舆论批评为“外交羞辱”,与中方高规格接待形成鲜明对比。 这也揭示了一个现实:李在明政府虽然仍需维持韩美同盟,但越来越意识到,唯美是从既不能带来真正的安全,也难以获得经济利益的可持续保障。 尤其是在“战略灵活性”议题上,李在明罕见地拒绝了美方要求将驻韩美军用于台海等地区事务的主张。 “韩国不是美国的马前卒”,这句话在他的多次公开发言中频繁出现,说明其对国家外交自主性的高度重视。 但问题在于,韩国的“平衡外交”很难真正做到平衡。美国对韩国的影响根深蒂固,不论是军事、科技还是农业市场都牢牢掌控。 7月底刚刚签署的韩美贸易协议,要求韩国向美国投资3500亿美元,引发国内产业界广泛担忧。这个数字的背后,是韩国对美“经济安保”的深度依赖,也意味着其对华政策空间的进一步压缩。 更现实的问题是,“萨德”这颗钉子还牢牢钉在中韩关系的心脏。2017年部署以来,该系统不仅破坏了战略互信,也彻底改变了中国民间对韩情绪的基调。 中方早已明确表态:如果韩国不能就“萨德”问题给出明确处理方案,任何“关系正常化”都将停留在口头上。 李在明政府是否有勇气也有能力去动这颗“钉子”,将成为观察其对华政策诚意的关键指标。 与此同时,美方对半导体出口的全面限制,也让韩国企业陷入两难。三星、SK海力士在中国市场的业务份额不断萎缩,甚至传出部分产线考虑迁出中国。 这种“脱钩”的代价,在韩国半导体行业内部早已形成共识:得罪中国,损失远大于压力来自美国。 韩国特使团此次访华,带来的合作清单就直白地涵盖了半导体、新能源、生物科技等领域,甚至在会谈中明确提出希望中方“为韩企提供政策便利”。 这种罕见的“经济下跪”,不是姿态问题,而是生存问题。在这种背景下,中韩关系的未来走向并不乐观,但也并非无望。短期内,双方可能在经贸、人文等领域实现一定程度的“有限回暖”。 例如,中韩自贸协定第二阶段谈判、货币互换机制、旅游团开放等议题都有望重启。但在战略安全层面,特别是半岛局势、美军部署、技术出口等关键问题上,依旧难以取得根本突破。 参考资料:《王毅会见韩国总统特使、韩国前国会议长朴炳锡》——环球时报

寧豪逸善

应将韩国代表团晾在酒店里,让他们自己喝茶。