1956年,一位中国女子带着毕生积蓄6800美元回国,不料被美国海关一分不剩的没收走,而女子脱身后却开心的笑了出来,海关还没意识到,这个女人离开后,会给未来的美国带来多大的损失......

美国宾夕法尼亚大学校园里,一个穿着素色旗袍的东方女子捧着刚拿到的博士学位证书快步穿过走廊,她的名字被永久镌刻在这所百年名校的校史中。

她是林兰英,建校二百多年来首位中国博士,更是打破性别壁垒的第一位女性博士,这个身份让无数科研机构向她抛出橄榄枝,但此刻她满脑子想的却是如何把实验室里那些半导体材料的研究成果带回大洋彼岸的故土。

当时美国正处于半导体技术爆发的黄金时期,她任职的索菲尼亚公司里,金发碧眼的同事们正在为硅单晶拉制技术焦头烂额。

这个戴着圆框眼镜的中国姑娘却用三个月时间解决了困扰团队半年的难题,提出的改进方案直接被美国专利局收录。

公司开出的年薪换算成人民币相当于普通工人三十年的收入,但这些数字在她眼里远不如老家莆田祠堂里飘出的线香气味来得真实。

为了回国,这个看似文弱的女子展现了惊人的韧性,她借口母亲病危向移民局递交申请,通过印度大使馆辗转办理手续,甚至把积攒多年的6800美元旅行支票缝在内衣夹层。

1956年深秋的纽约机场,海关人员像筛面粉似的把她的行李翻了个底朝天,最后在贴身衣物里搜出那叠带着体温的支票。

"要么留下钱,要么永远别想走!"面对威胁,她只平静地整了整衣领,头也不回地走向舷梯,当飞机冲破云层时,她摸着空荡荡的口袋反而笑了——藏在袜子里的三颗砷化镓单晶样本正安然无恙。

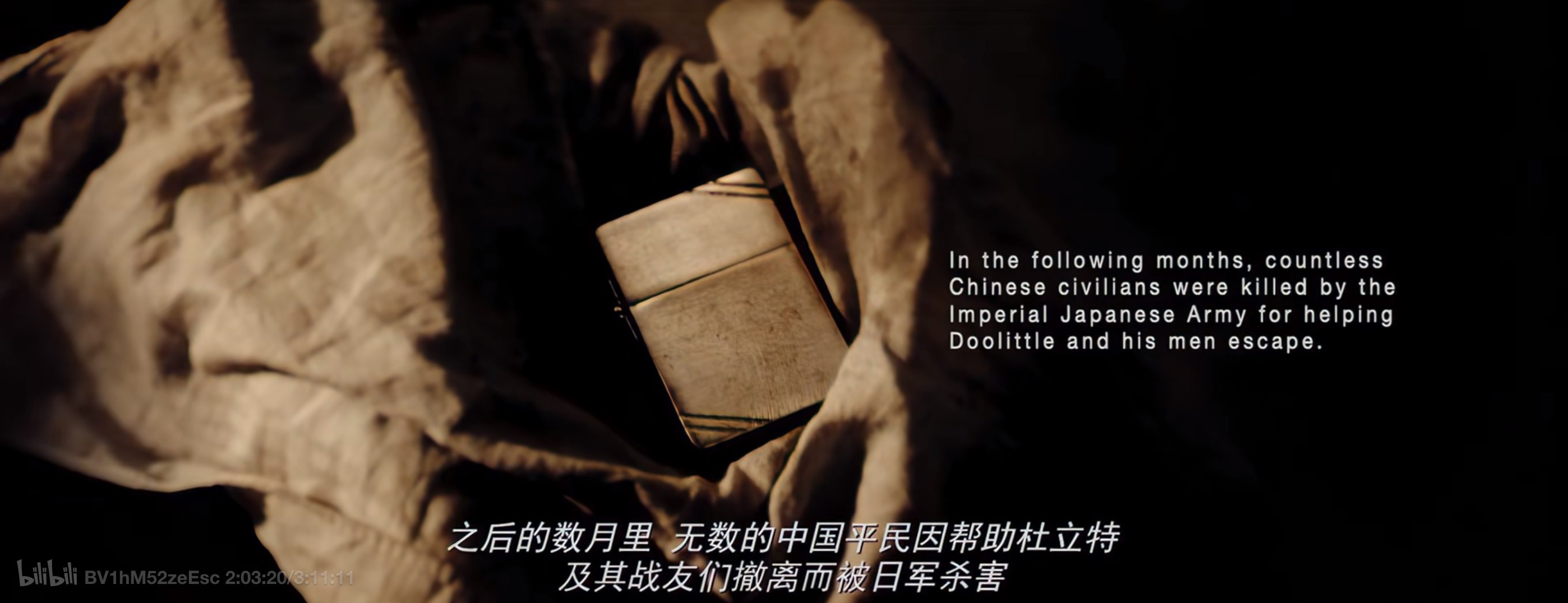

落地北京的那天,林兰英直接带着半导体材料进了中科院的实验室,那时全国连台像样的单晶炉都没有,研究所的仓库里堆着苏联专家撤退时留下的半成品设备。

她带着团队用算盘计算参数,拿搪瓷缸当容器,硬是在1958年拉制出我国第一根硅单晶,这根闪着金属光泽的圆柱体让中国半导体事业提前十年迈入正轨,北京电子管厂用它造出的半导体收音机,让《东方红》的旋律第一次通过自主生产的零件响彻大街小巷。

鲜为人知的是,这位"材料之母"的求学路始于七岁那场惊动街坊四邻的绝食抗争,在重男轻女观念根深蒂固的莆田,父亲本打算让她学着绣花持家。

小姑娘把自己反锁在柴房三天三夜,饿得嘴唇发白也不肯妥协,最终换来母亲含着眼泪递过来的书包。

从县立砺青中学到福建协和大学,她创下连续六年全科满分的纪录,奖学金贴满了整面土墙,留校任教期间编写的《光学实验课程》,至今仍是国内多所高校的指定教材。

在1948年,三十岁的林兰英攥着公派留学的船票站在甲板上,太平洋的风浪颠簸中,她反复摩挲着母亲临行前塞的银镯子,上面刻着林氏宗族的家训"书不释手"。

在迪金森学院拿下数学学士后,面对导师推荐去芝加哥深造的机遇,她毅然转向国内空白的固体物理领域,这个决定让后来的美国同事直呼可惜,却为中国半导体埋下了燎原的火种。

八十年代的国际学术会议上,曾有位德国专家嘲讽中国航天技术落后,六年后,当林兰英团队利用返回式卫星在太空成功制备砷化镓单晶的消息传来。

那位专家主动上前握手时,发现这位满头银发的女科学家正在笔记本上详细记录他的最新论文,三年三次太空实验,她把剧毒的砷化物变成了点亮激光器的"魔法石",这项创举让中国在新型半导体材料领域挺直了腰杆。

除了实验室,林兰英最常去的地方是各地的女子中学,在第四次世界妇女大会上,她指着自己手背的冻疮痕迹说:"这是小时候上山砍柴留下的,但知识让我站在了这里。"

她推动成立的女子科技奖学金,资助了数百名偏远地区的女孩走进大学,当年被海关扣下的6800美元,后来变成云南山区女童手里的课本和铅笔。

2003年春寒料峭的北京,85岁的林兰英在病床上整理完最后一份实验数据,临终前她嘱咐学生把骨灰撒在莆田老家的木兰溪,陪葬品只有那枚迪金森学院的金钥匙和一片砷化镓样品。

如今走在中科院半导体所的走廊,还能看见她当年设计的单晶炉图纸,泛黄的图纸边角留着咖啡渍和计算公式,像极了那个时代科学家们交织着困顿与荣光的岁月。

格的咪

[赞][赞][赞]