前言

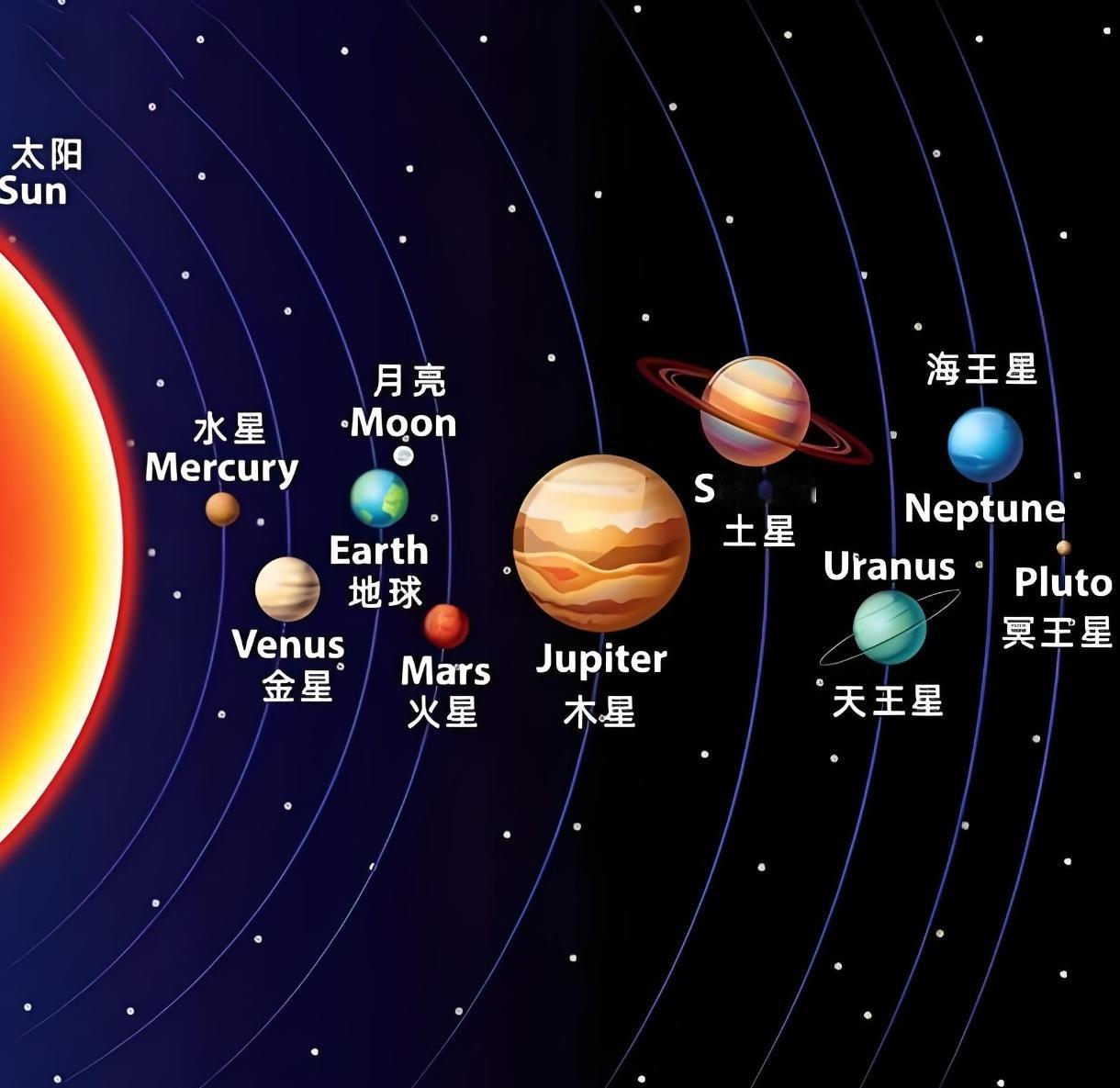

地球上的生命似乎患上了一种根深蒂固的“水依赖症”,无论是最脆弱的细胞,还是能够在极限环境生存的微生物,几乎都把水视为生存不可或缺的条件。这并非巧合。水的分子结构赋予了它非凡的溶解能力,能够在不破坏分子本身稳定性的情况下,将电解质、糖类、蛋白质等生物必需物质完美融汇。更绝妙的是,水的极性特征让生物化学反应得以高效运转,酶的催化、代谢循环、能量转换都依赖这种奇妙的分子环境。相比之下,氨在低温下才能保持液态,甲烷虽然存在于土星卫星泰坦的湖泊中,却缺乏足够多样的化学反应场景,让它们在“孕育生命”这个舞台上显得像是舞技拙劣的替补演员。

正文

一、水是生命的“万能钥匙”吗?——地球生命的水依赖症

然而,水的“万能”并非意味着无条件的保障。地球极端环境中,例如深海热泉的超高温高压、南极冰下湖泊的极度缺氧,都曾被视为生命的“禁区”,但那些被发现仍然顽强生存的微生物,正证明了液态水的存在足以让生命奇迹般延续。这似乎给了科学界一种大胆假设:只要在宇宙某个角落找到液态水,或许就能找到生命的踪迹。但问题是,这种假设是不是过于自信?如果在一个没有任何水的星球上,生命会不会换一种方式存在?氨基酸、脂类乃至完全不同的化学基础,是否可能支撑另一种生命形态?

二、科学家的“固执”:为何只找水,不找其他可能?

在浩瀚的宇宙猎场中,科学家们像狂热的寻宝者,挥舞着高精密望远镜与探测器,却几乎一致把搜索的焦点锁定在“液态水的踪影”。这种行为在外界看来,简直是顽固到不可理喻:明明有无数星球上存在氨海、甲烷湖,甚至硫酸云海,却几乎得不到与水同等的关注。这并不是因为科学家缺乏想象力,而是因为科学探索的铁律——必须从已知的现实推向未知。地球生命的全部范例,都是建立在水的化学特性之上的;水的电介质常数、热稳定区间以及极性分子结构,为生物化学剧场提供了理想的舞台。相比之下,氨虽能在低温中维持液态,但在地球标准条件下它就是剧毒的化学杀手;甲烷拥有奇特的流动美,却在化学反应上限制重重,难以维持复杂的生物代谢网络。科学家们不是不愿意探索这些可能,而是现实的实验室数据与生化逻辑不断将他们推回到“水依赖”的路线上,让水成为他们永远的基准标尺。

然而,这种执着也制造了颇具戏剧性的科学冲突:是坚持用“已知找未知”,还是敢于用“未知找未知”?如果只寻找液态水,可能会错过完全不依赖水的生命形态——那样的生命体系或许在甲烷雾海中游弋,或在冰冻氨湖下繁盛,却因为我们的筛选条件而被彻底忽视。科学家们并非没有尝试过打破这一框架。在实验室里,他们用氨替代水,模拟可能的生物化学体系;在理论模型中,他们设计甲烷为溶剂的虚拟生态。然而残酷的事实是,这些实验大多以失败收场——氨在适合生命的温度下会迅速汽化,甲烷体系无法支撑活跃的化学复杂度,结果让这些“非水实验”成了科学界的边角新闻。而面对这种长期缺乏证据的现实,科学探索又不得不回到他们熟悉的起点——仍旧寻找能够支撑生命反应的液态水环境。于是,失望与希望循环往复,形成了一场旷日持久的科学执念:在数据的严苛约束与宇宙的无限可能中,科学家们被迫选择了最保险的路径,同时也在被这一路径束缚。

这份“固执”,既是科学的保守,也是科学的顽强。他们宁愿让望远镜凝视亿万公里外的一滴假设中的液态水,也不愿盲目追逐无法验证的假想生命。这样看来,他们并不是没有想象力,而是被可靠性绑得太紧——就像一名赌徒明知牌桌上不只有一种玩法,却始终选择那套经过验证的赌法,因为输不起,也更不允许自己赌上整个科学的信誉。

三、宇宙那么大,生命形式会有多奇葩?——想象力与现实的较量

在科学的理性框架之外,宇宙的生命图谱几乎无边无际,足以摧毁人类的认知舒适区。设想一颗恒星表面的等离子体生命——它们的身体由高能粒子构成,像闪烁的飓风般流动,没有器官,没有血脉,却能在炽热的磁暴里交流思想;或者在中子星的极端引力场中,存在由夸克物质构成的智慧体,它们以引力波作为语言,无需化学反应,没有分子结构,却拥有比地球任何超计算机快数百万倍的思考速度。更离经叛道的假设,还有硅基生命在火山行星上以熔岩为营养,能量生命在恒星风中穿行,吸收宇宙辐射维持“活性”。这一切听起来像狂放不羁的科幻,但在物理与化学的极限中,并非绝对不可能。它们的存在将颠覆关于生命的定义:不呼吸、不进食、没有细胞,却依然“活着”。在这样的设想面前,地球生命像一个局限于小镇的传统工匠,而外星生命可能是超都市里的数字生命建筑师。

然而,科学家无法将这些令人着迷的猜想迅速升级为探索标准。技术是第一道铁门——人类的探测器在探测光谱和温度压力的能力上有限,根本无法获取中子星表面的信息,也无法像捕捉水迹那样去捕捉一股高速的等离子生命信号。其次是证据的缺失——所有非化学反应生命的设想都停留在数学模型与理论假设中,没有哪怕一丝观测数据来证明它们真实存在。科学方法要求可验证性,而想象力恰恰在这一点上飘得太远。于是,矛盾浮现:如果按照已知生命的标准去寻找,或许永远发现不了那些“超物种”;但如果直接以未知的标准去探索,又可能陷入一场成本高昂且毫无结果的空跑。科学探索与想象力的边界,像一条虚幻的分界线——它可能阻挡了未来生命发现的突破,也可能保护我们不被自身幻想的洪流淹没。对科学界来说,这是一次无可避免的拉锯:到底该跟随证据,还是先追逐幻想?

为了让这种冲突更立体,不妨预设一个荒诞的场景:外星生命在星际网络上发布一则“招聘启事”,要求应聘者能在真空中存活、以电磁脉冲交流、无需化学燃料供能。地球生命的申请表递上去,被一眼扫回——“对不起,你们还有水依赖和碳链结构,不符合岗位需求。”在一次模拟的“面试”中,外星生命问:“你们的思想交换速度是多少?”地球生命答:“一秒几百比特。”对方沉默,那是因为他们的思维速度是光速的千倍。这种面试注定是尴尬的——交流障碍不仅是语言,更是存在形式的隔阂。这类极端对比,再次击中了科学与幻想的冲突核心:或许真正的宇宙生命并不想与人类交流,而人类的搜寻工具更像是一封永远寄不出去的信。

四、未来的突破:会不会有一天,我们真的找到“无水生命”?

未来的观测与探测能力,正以几何级数提升。下一代空间望远镜将拥有捕捉极微弱能量波动的能力,足以在数十光年之外分辨一颗行星表面上不依赖水的生命信号;深空探测器将被赋予跨恒星航行的耐久力,常年潜伏在外星大气或冰壳下,直接采样潜藏的极端生态。而人工智能则会成为生命探索的隐形猎手,它将拥有解析混乱信号的能力,从浩瀚的宇宙噪声中筛出不符合任何已知地球反应模式的“异常脉动”——那可能来自一群完全不依赖水的生命,甚至没有分子结构,却在自己的物理规则下热烈地存在。随着这些技术层层叠加,科学家们的生物探测标准将可能彻底重写:不再局限于液态水、不再执着于碳基化学,而是开放到“任何有组织自维持的能量系统”都值得纳入生命的定义。

历史上的科学革命一再证明,范式的转变往往来得突然而猛烈——地心说到日心说的跨越,曾颠覆了人类自我居中的宇宙观;如今的生命探索同样可能迎来类似的分水岭。如果有朝一日,人类确凿地捕捉到“无水生命”的存在,冲击不仅在学术层面,更会猛烈撕裂大众对“生命”的本能认知:学校教材将不得不更新定义,宗教与哲学将重新描绘生命的起源,甚至法律与伦理也要为这些新生物建立交往和保护框架。那一刻,人类世界可能陷入一场“认知地震”——科学的边界被推开,想象力与现实的鸿沟被填平,而所有过去的固执都将化为注脚。反之,如果这些生命形态与人类并不存在交流需求,它们或许会像宇宙里的一阵风声,短暂掠过探测器的捕捉范围,留下一个无法验证的谜团,让科学与幻想继续缠绕。

结语

在更大胆的畅想中,这一天或许会以一种戏剧化的方式降临——信号屏幕忽然出现一组不符合任何化学反应的波形,其节奏像心跳,却在恒星风中延伸数万公里;探测器的数据分析得出结论:它是“活的”,但不是基于任何地球已知的规则。新闻爆炸式传遍全球,媒体称其为“外星生命大爆炸”,人类的第一次接触排满了所有科幻作家的稿件。科学家们争论它的生存环境,哲学家试图赋予其意义,资本家已经开始商讨商业化的可能。

评论列表