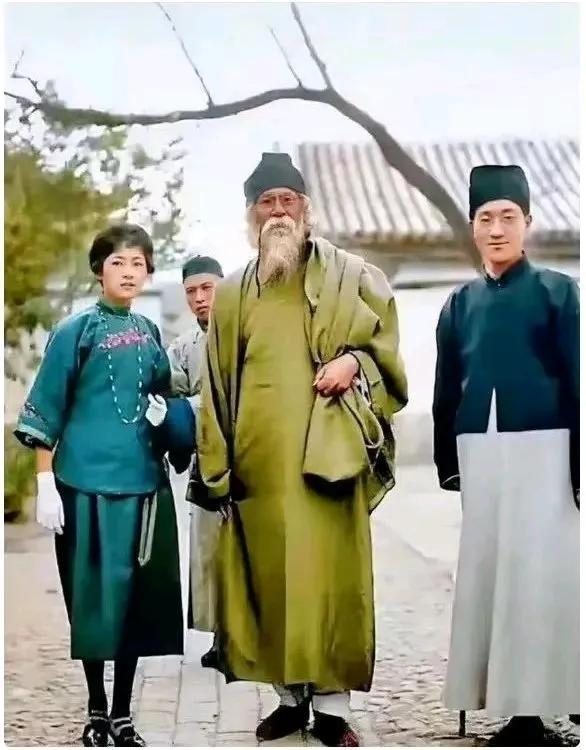

1936年,披头散发的林徽因,对着她母亲哭喊:“疯子!是你!弄得我生不如死,你不配有孩子!不配!”她母亲瞬间惊呆了,随之眼泪扑簌簌滑落。 林徽因的成长背景犹如一场新旧冲突的悲剧舞台。母亲何雪媛来自商人家庭,所携嫁妆丰厚却无诗书滋养的底蕴,嫁给福州名门之子林长民后,更因生育三子仅存活林徽因,而处境艰难。 后来林长民续娶程桂林,诞下多个健康活泼的男孩,本就微妙悬殊的家庭地位更剧烈倾斜。 何雪媛在情感失落与精神隔绝的围城里日渐消沉。学者陈学勇在著作中敏锐指出,何雪媛在大家族中常显出敏感易怒与固执己见的脾性,这无形中织成了家庭关系里一张令人窒息的网。这种紧张压抑的氛围,成为徽因幼小心灵沉重的情感底色。 成年后崭露锋芒的林徽因,以其出众的才华、活跃的社交与对事业的执着追求,在更辽阔的天地间如星辰闪烁。 她不再仅仅属于那个窒息的小院,她是新月聚会的灵魂人物,是古建筑研究的耀眼新星,是那个时代知识分子群体的佼佼者。然而每次回到那扇宅门之后,等待她的仍然是那个被旧时代困住心境的母亲何雪媛。 母亲的敏感多疑与苛刻要求,依旧如同锁链。林徽因的堂弟林宣后来沉痛地回忆,徽因曾无奈感叹母亲永远无法理解、更无法融入她为之热血沸腾的新式生活与事业追求。那些“疯子”般的嘶吼背后,是两代女性隔着岁月鸿沟的绝望呐喊。 深入观察,这份痛苦不仅是简单的母女龃龉。林徽因所代表的是在西方启蒙与现代思想滋养下彻底蜕变的知识女性,她们的灵魂核心是对自主人格、独立价值与生命热忱的执着探寻。 何雪媛则承载着封建社会末期对女性最刻板的塑形——依附男性、家庭职责至上、情感表达被严格规训。 林徽因晚年在书信中曾对挚友倾诉过一种撕裂感,她所奋力建造、倾注所有热情的思想价值殿堂,在母亲的世界里不仅激不起回声,反而仿佛随时准备被轻蔑拆毁。 我们无法忽视的是,林徽因内心对母爱本身始终饱含着深刻而执拗的渴念。无论职业行程多么繁忙,即使战火纷飞的逃难路上,她都义无反顾将母亲带在身旁。 这固然可称颂为孝道典范,其背后何尝不是一种试图缝合伤口的努力?她在为好友费慰梅的信中曾无奈写道:“妈妈是我生活沉重现实的某种‘负担’,可又是我摆脱不了的宿命。” 这种极端矛盾的真实心境——排斥窒息的情感互动却无法割舍血肉依存——正是这场悲剧最刺骨的痛楚本质。那个下午的绝望呼喊过后,她们依然要生活在同一个屋檐下。 这幕1936年的悲歌已悄然落尘,它最深刻的回响不在于谴责过去,而在于提示所有灵魂被时代塑形的人们:我们或许无法选择相遇的方式,却在理解彼此的伤痕中看见了超越对立的可能。 林徽因的嘶吼不仅撕裂了那个午后的平静,更在时间之墙上凿开一道微光——即使爱背负着荆棘,其存在本身已在寂静中宣告生命坚韧的回响。 素材来源:南方都市报 《南方都市报》官方账号 2025-04-02 13:36