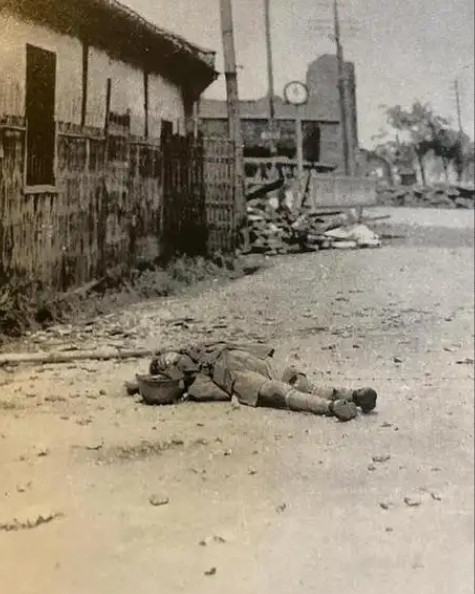

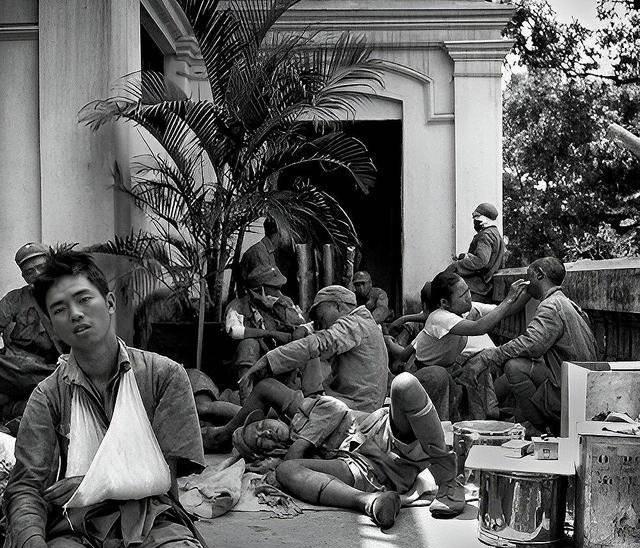

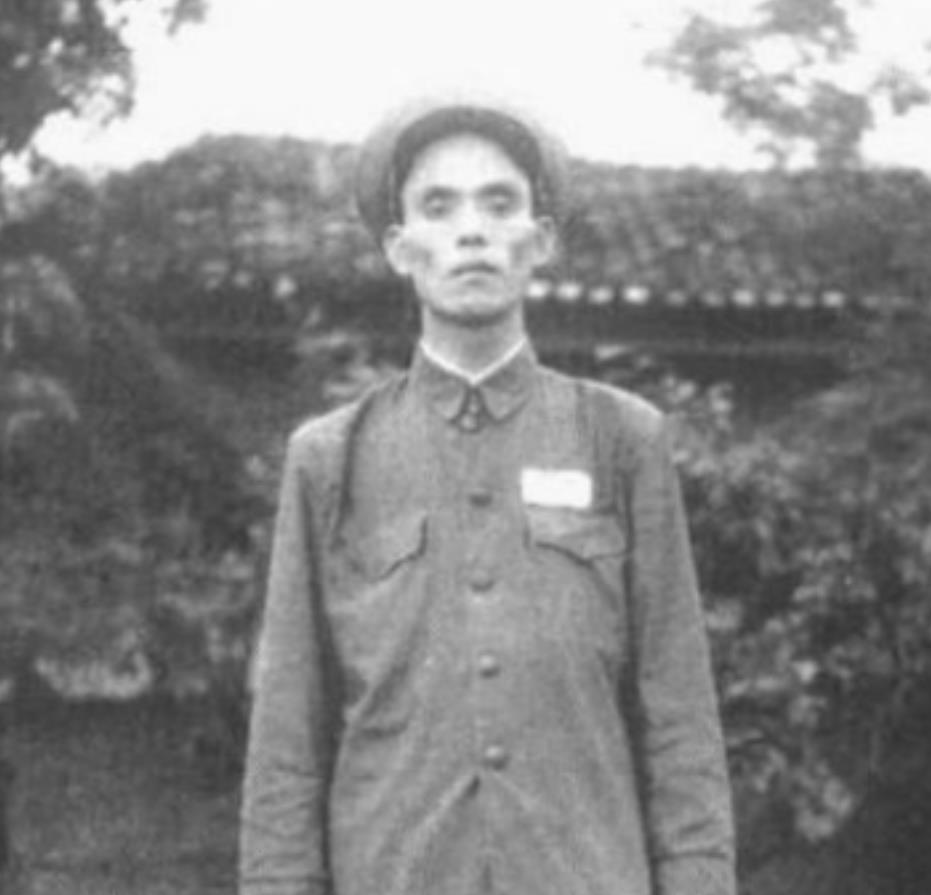

淞沪会战应不应该歌颂? 从参加这场会战的将士来说,当然是应该歌颂的,怎么歌颂都不为过。 但是,从蒋介石发动这场会战的战略目标来看,却又是不值得歌颂的。 为什么这么说呢? 这个问题表面看似乎是个简单的历史评价,实则暗含两层逻辑:一层是对前线将士浴血奋战的定性,另一层则是对战争决策者战略意图的拷问。 先说将士。淞沪战场上的中国军人,面对的是近代史上罕见的残酷考验。日军凭借海陆空立体火力步步紧逼,而中方装备落后、协调困难,甚至连基本制空权都没有。 但就是在这样的绝境中,罗店被反复争夺十余次,尸体堆积如山,日军自己都称其为“血肉磨坊”;宝山守将姚子青率孤军死守,在坦克破城、炮弹如雨中仍拼至全员殉国;四行仓库八百壮士以弹丸之地抗击强敌,让国际社会第一次目睹了中国人的骨气。 这些将士绝大多数是普通人,有东北军连长在手臂刺下“敌生我死”后冲锋,有本可退役的军官自愿降三级参战只为报仇。 他们用血肉延缓了日军推进,粉碎了“三月亡华”的狂言,更在精神上凝聚了四万万同胞——这样的牺牲若不值得歌颂,还有什么是值得的? 问题出在蒋介石的战略逻辑上。选择上海开战,老蒋的核心目的非常明确:借这座远东国际都会的聚光灯,“让世界看到”日本的暴行,从而“促成各国干涉”。 为此他几乎押上全部德械精锐,反复强调“死守不退”,本质是将官兵性命当作换取同情的筹码。 这就有点尴尬了——国际政治岂是街头卖惨?西方列强确实在《九国公约》上谴责了日本,但无一国采取实质行动。 松井石根的舰队依然在黄浦江横冲直撞,而中国最精锐的部队却在无制空权的城市废墟中被消耗殆尽。 直到11月日军杭州湾登陆包抄时,蒋介石仍幻想国际调停,导致撤退命令延误,部队陷入混乱溃退。战略上的被动投机,最终让战役的悲壮付出打了折扣。 更值得玩味的是对比视角。同样是抗战,毛泽东提出“决定战争胜败的是人民”,主张发动民众持久抵抗;而蒋介石却迷信“外力干预论”,甚至到1944年豫湘桂溃败时仍未摆脱这种路径依赖。 淞沪会战暴露的正是这种思维定式:把国家存亡寄托于他国善心,而非自身力量建设。唐磊馆长分析败因时点得透彻:国力孱弱固然是客观现实,但指挥犹豫、依赖外援同样致命。 若早将牺牲将士的意志转化为敌后游击战或纵深防御体系,而非在滩头硬扛舰炮,或许25万伤亡能换来更大战略收益。 历史没有如果,但历史的教训可以照亮未来。今天再看淞沪战场,我们既需为将士血性立碑——他们证明了中华民族在最黑暗时刻仍能挺直脊梁;也需清醒认知:真正的安全只能源于自强。 正如当年《大公报》所言:“中国必胜,但附有条件,必须力用够,苦吃够。” 这“力”不是列强的施舍,而是扎扎实实的国力与民心。若只歌颂牺牲却回避反思,才是对英灵最大的辜负。 参考来源:全国党媒信息公共平台 全国党媒信息公共平台官方账号 2024-08-13 18:17