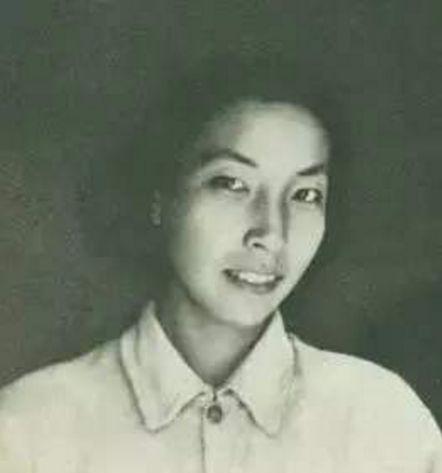

1978年,党组织派人找到浦安修,向她移交了补发给彭老总的48000元工资稿费这及一些私人物品,浦安修有些犹豫是否接受,来人告诉浦安修:“划清界限,并不一定要离婚。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1978年冬天,北京师范大学的一间办公室里,浦安修接过一个信封和一个包裹,包裹不大,却沉甸甸的,组织上通知她,这是为彭德怀元帅平反后,补发的工资和稿费,共计48000元,还有一些遗物。 她站着,久久没有动,手在颤抖,交接的人说,她的离婚申请组织上没有批准,她还是彭德怀的夫人,那一刻,她没说话,只是低头看着手中的信封,仿佛时间一下子回到了几十年前。 1938年,浦安修来到延安,在陕北公学从事妇女工作,那年她二十岁出头,穿着灰布衣服,说话带着北方口音,眼里有一股年轻人的热烈和坚定,在延安,她与比自己年长二十岁的彭德怀相识。 他是前线指挥员,常年征战,言语不多,衣着朴素,袖口磨得起毛,他们的结合并没有仪式,只在窑洞里摆了几桌饭,由身边的战士简单安排,一床新被褥是当时最贵重的礼物。 婚后不久,彭德怀离开延安赴前线指挥作战,浦安修留在后方工作,两人只能靠信件联系,信中没有情话,只有彼此的挂念和报平安。 抗战胜利后,两人才得以在北京团聚,1950年,彭德怀赴朝鲜作战,从前线带回一些苹果,她将这些苹果分给了烈属家属。 她在北京师范大学任教,收入不高,却常年资助烈士子女,那时他们的生活简单,家里没有多余的摆设,衣服补了又补,她总把钱用在别人身上,很少为自己置办。 1959年,彭德怀因在庐山会议上的意见被定为“右倾”,自此遭受批判,浦安修在北师大受到牵连,工作气氛紧张,身边人的态度发生变化,她曾在会议上被要求划清界限。 她一开始仍然回家住,后来行李一件件搬到北师大的宿舍,她试图在组织上递交离婚申请,那份申请没有通过,文件在中央几位领导人手中传阅,没有得到批准。 彭德怀被要求写检查,住在住所的书房不再出门,她搬出去之后再也没搬回来,从那以后,两人虽然在法律上仍是夫妻,但在生活上各自为政,彭德怀没有再婚,也没有在公开场合提及这段婚姻。 1974年,彭德怀病重住院,组织上曾通知浦安修见最后一面,那时她正在河北邯郸劳动改造,身体不适,发高烧,错过了那次机会,等她从报纸上看到彭德怀去世的消息,一切都已经结束。 她回到北京后,曾独自整理过彭德怀留下的一些手稿,那些纸页上布满修改痕迹,笔迹刚劲有力,一部分内容因年代久远模糊不清。 四年后,组织上决定为彭德怀平反,补发工资和稿费48000元,还有手表、钢笔、望远镜和几本笔记本,这些都交到她手里,她没有立刻接受,而是找来彭德怀的亲属和身边工作人员共同商议。 她把钱分成几份,一份交给彭德怀生前的警卫员景希珍,一份交给两位侄辈彭梅魁和彭钢,用于补贴家用,另一份捐给湖南湘潭的家乡小学,用于修缮校舍。 她没有为自己留下一分钱,只留下部分书籍与手稿,用于后续整理出版,她开始着手整理《彭德怀自述》,为了确保内容准确,她带着工作笔记重返太行山老区,走访那些参加过抗战的老战士和群众。 她住在农家土屋里,背着笔记本,在简陋的条件下一页页誊写校对,回北京后,她将手稿逐句校正,亲自审查每一段叙述。 她从未在媒体或活动中自称“彭德怀夫人”,也没有接受采访或报道邀请,稿费全部捐出,用于太行山区学校和图书馆建设。 直到生命的最后几年,她仍住在北师大分配的宿舍里,屋子里陈设简单,墙上挂着彭德怀的照片,她曾说自己不需要什么,也不想增加别人的负担,她一生节俭,不为自己留下积蓄。 1991年,她因病去世,享年73岁,她在遗嘱中交代,不办追悼会,不摆花圈,不留骨灰,希望将手稿全部捐给相关部门留存,如果可以,希望能把自己的部分骨灰撒在延安和湘潭,那是她人生的起点与归宿。 这一生,她没有正式解除那段婚姻,也没有重建新家庭,那封未被批准的离婚申请,最终成了她生命里最沉重的回声,也成为她守护那段过往的唯一名义。 她从未说过后悔,只是在行动中,一步步还清内心的欠账,她用一生回应了那句:“划清界限,并不一定要离婚。” 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民文摘——彭德怀的“离婚”风波 党史博采——浦安修向组织提出和彭老总离婚,邓小平:离婚不离婚是家务事,我们不管