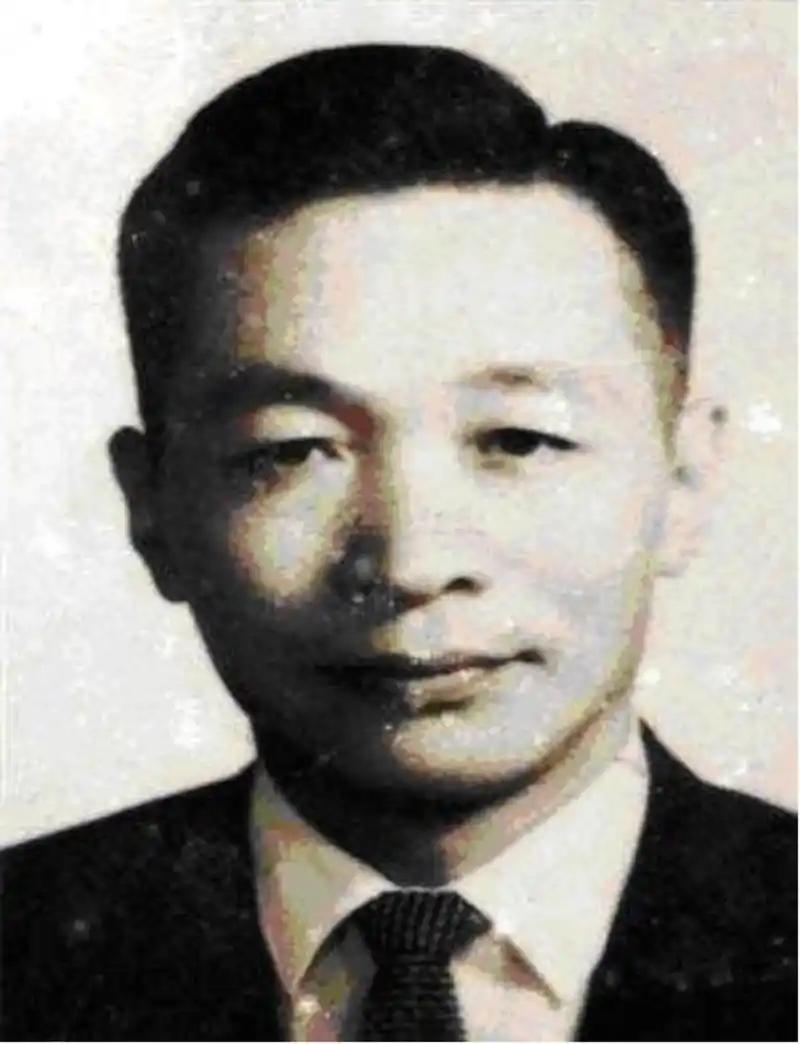

1938年,毛主席的贴身秘书沈之岳,给毛主席递了一支香烟,就说:这人可能有问题,把他调离吧! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1938年,延安的天气清冷干燥,那天毛主席像往常一样在窑洞里看文件,办公桌上摊着一份份电报和报告,秘书沈之岳站在一旁,低头安静地等待吩咐。 主席摸了摸口袋,发现烟不在身上,沈之岳动作很快,从衣袋里拿出一盒香烟,小心地抽出一支,递到毛主席面前,同时还准备了火柴。 动作看似自然,但毛主席接过烟后,目光在他手上的火柴盒上停顿了一下,这个细节引起了警觉,沈之岳平时不抽烟,也从没在主席面前露出抽烟的习惯,可这次他不仅准备了烟,甚至还带着相同牌子的火柴。 这种细节,在常人眼里或许只是周到,毛主席却觉得不对劲,当天,毛主席没有声张,没说出理由,只是通知相关人员,调离沈之岳的秘书职务。 沈之岳是从抗大调过来的,此前他在学校里表现出色,学习成绩很好,待人谦逊,讲话清晰有条理,深得教员赏识,组织安排他担任毛主席秘书,原本是希望他能够协助处理日常工作,分担一些事务。 当时延安缺乏文书人才,他的到来解决了一些困难,他熟悉文字工作,反应灵敏,也知道怎样处理保密文件,在分配这项任务之前,他已经接受过一段时间的考察,表现得几乎无可挑剔。 在更早的时候,沈之岳的身份是清白的,他出身于上海一个中产家庭,早年考入复旦大学,在学校里,他积极参与学生活动,还组织过罢课与抗议。 当时社会动荡,参与这些活动的学生常常成为目标,有一次他因为参加游行被国民党逮捕。 看守向上级报告后,军统负责人戴笠获悉此人,觉得他机灵、反应快,于是安排手下放人,沈之岳从此进入军统系统,被送往特训班接受情报课程。 训练结束后,军统决定安排他去延安执行潜伏任务,他的代号被严格保密,所有信息都通过特定方式联络,他本人并不掌握核心情报,只负责收集情绪动向、人员构成、警卫方式等外围信息。 沈之岳进入延安后伪装得很成功,积极表现,争取组织信任,他学习努力,语言表达得体,还经常参加文艺活动,在群众中树立了不错的形象。 因为他的外在表现很容易让人放松警惕,所以被安排到毛主席身边担任秘书,本意是对他的一种肯定和信任,但毛主席对于身边工作人员的细节观察极为敏锐。 那支香烟和火柴引发的怀疑只是表面,更深一层的原因是毛主席在这段时间里发现沈之岳在一些工作内容上的处理与其他秘书略有不同,比如总是试图提前了解主席的行程安排和接触人员清单,对一些军事会议的召开时间表现出格外关注。 在那支香烟事件后,毛主席没有大张旗鼓地下命令,只是用极快的速度调离了沈之岳,并要求保卫部门重新审查其履历。 出于当时局势的紧张以及证据不确凿,没有公开身份,只是将其安排到其他战区担任普通职务,远离核心工作圈。 几年后,皖南事变爆发,新四军遭遇重大打击,这场突袭造成了中共方面的严重人员损失,情报泄露被认为是主要原因之一,事件发生后,军统方面迅速对外发布相关战果,有人注意到,沈之岳的名字再次出现。 他已经回到重庆,被任命为军统局下属单位的负责人,职务并不低,这时候,延安方面才彻底明白沈之岳的真实身份,他是潜伏在中共高层的特务,并且在皖南事变中起到了关键的情报作用。 在延安,他一共待了不到三年,他隐忍克制,不曾轻举妄动,目标明确,在被毛主席调离后,他仍然小心翼翼地完成任务,虽然并未直接刺杀成功,但他提供的部分信息,对之后国共摩擦产生了不容忽视的作用。 解放战争后期,随着国民党败局已定,沈之岳撤往台湾,他在台湾的军统系统继续任职,直到上世纪九十年代病逝,他的一生始终笼罩在秘密工作与双重身份之中。 历史学者对沈之岳的真实立场一直难有定论,曾经有与他共事的将领评价他工作认真、能力出众,也有人认为他是典型的机会主义者。 事实是,他确实在关键节点上执行过对中共不利的任务,身份也最终被坐实为军统重要特工之一。 毛主席那次调走他,或许没有实证,但凭着多年的斗争经验和对人性的判断,避免了一场可能改变历史走向的悲剧。 那支香烟虽小,却成了识破谍影的导火索,主席的警觉和决断,为延安保住了一份安宁,这个历史片段虽然细微,却足以让人警醒。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:光明网——沈之岳:一个未解之谜